![]()

孤島の景観そのに〜。

海竜が正面の洞窟を通って陸と海中を行き来するのですよ。で、なんか祀られてますな。

一応「今(ハンター的な今)」ではもう海竜を祀る、という風習はさほど真剣には行われておらず、注連縄が切れたら取り替える、崖上の祭事場を維持しつつ、1年に1回くらいお祭りをする、くらいになっている、みたいな。

さて、「モンスターは祀られるのか」というのは華麗にスルーされている問題ですが、ここには「狩猟」の核心があります。人類史上「祀られなかった狩猟対象は無い」と言っても過言ではないわけでして、狩猟とその対象の神格化というのは切っても切れない縁があるのが狩猟というものです。

信仰と経済はこの一点において交錯します。

われわれは今貨幣経済という「交換経済」の極北を生きているわけですが、狩猟で世界が回っていた時代にはこの経済原理が「交換」ではなく「贈与」によって立っていました。すなわち「贈与経済」ですね。

やや面倒な話になりますが、現在進行中のビッケのお話においても大変重要な視点となるので、少し詳しくこれを見て行きましょう。

広範に論ずるとまたえらいことになるのでポイントのみを挙げますが、まず「交換」と「贈与」のイメージの差を指摘しておきましょう。

交換経済においては自分の入手した物(交換・購入したもの)とは「対価を支払って手にした自分のもの」ですから、どのようにしようが自分の勝手だ、という乱暴さがあります。逆に「贈与経済」とは自分の入手した物は「見返りを求めることなく贈られたもの」ということになりますので、ぞんざいには扱えませんし、贈られる瞬間も贈り主に礼をもって接することになります。

このような「贈与」によって回る世界における狩猟では、狩猟対象を狩って手に入るものも「戦利品」ではありません。それは自然界からの「贈り物」なのです。贈り主とは自然そのものであるとともに、その狩りの対象の「魂」である、ということになります。それは一体どういうことなのでしょう。

ここではこの国(日本)でも古くから「狩猟の中の狩猟」として知られてきた「熊狩り」と「鯨狩り(勇魚狩り)」を通して、そこにどのような自然と人間の関係への視線があったのかを見ていこうと思います。

熊送り

まず、多くの狩猟社会に見られる世界観として、「パラレルワールドモデル」とでも言うべきものがあります。「あの世」というのは神様や仏様が乱舞する世界ではなくて、単に「こっち」と同じ様な「あっち」があるんだ、というモデルですね。

で、こっちで死ぬとあっちで生まれる。あっちで死ぬとこっちで生まれる。そう、彼らは考えていました。

おそらくこの後に「あっち」が「生命の源」という様なイメージに抽象化され、そこへ帰る、そこから生まれる、という様な変化が生まれて行ったのだと思います。

アイヌや、そこからイヌイットへも繋がる一帯の狩人達はその狩猟の頂点に「熊狩り」を戴いていました。アイヌ語では熊を「キムンカムイ」、神を「カムイ」と言いますが、そこからも熊がいかに重要な動物であったか分かりますね

彼らも上に述べた様な「あっち、こっち」観を持っていたことが窺われるのですが、そこにあっては、狩猟の対象となる熊は、「殺して消費する」資材ではなく、「あっち」から「こっち」へと贈与される何ものかである、と捉えられます。狩猟した熊の「肉体」は人間の生活を支える「贈り物」として押し頂き、その魂を「あっち」へと送り返す。「あっち」へ帰った熊の「魂」はまた向こうで「肉体」をまとい、「あっち」の人々への「贈り物」となる。これが彼らの経済(贈与経済)の根幹を成しているイメージでした。

この熊の「魂」のイメージが「カミ(キムンカムイ・山の神)」と呼ばれたのです。「あっち」と「こっち」を行き来しつつ、その肉体をそれぞれの世界に贈りながらも魂は不増不減で往復を繰り返す。その不滅性をさして「カミ」と言ったのですね。

そして、狩人達がもっとも心を砕いてきたことがこの「カミ」を前にした立ち居振る舞いでした。差し出される贈与(熊の肉体)にいかに処するか。贈り物を「ふんだくられたら」贈り主は怒ってしまうでしょう。

狩人達にとって重要なのは、いかに上手いこと熊に刃を突き立てるか「ではなく」、いかに「正しく」狩猟を行うか、そしてその命を絶った後にはいかにその魂(カミ)をきちんと「あっち」へ送り出すか、それが彼らの重視するところだったのです。

こうして彼らは「熊送り」という儀礼を発達させてきました。狩りとった熊の肉体はそれはそれは丁寧に丁重に扱われます。その皮を剥ぐ手順は、まるで親族の葬儀に挑んでその遺骸に丁寧に服を着せるかの様な厳格なものでありますし、その熊の魂が間違いなく「あっち」へと帰って行ける様に解体作業の間はずっと「ユーカラ(謡)」が唱えられ、歌い続けられます。

肉体の各部位がそれぞれの狩人とその家族に無駄なく分け与えられると、その熊の頭骨はきれいに「化粧」を施され、自らの命を持って「贈り物」を人の世界に届けてくれたことへの感謝と、狩人達がいかに「正しく」それに接したかを示す誠意とをもってその魂を送り出すのです。

狩猟というのはどのように言い繕ってみたところで「対象の殺害」に他なりません。昔の人間(狩猟民族)は「野蛮」だったから生き物をぶっ殺しても何ともなかったんだろう、なんて事はまったくありません(むしろ現代人の方がよほど平気で「ぶっ殺して」ます)。各地に伝わる神話・儀礼の痕跡は、農耕を主とする以前の1万年の長きに渡る狩猟時代の人類が、ずっと「自らが生きるために他の命を奪う」事を重く捉えてきたことを示しています。

では、このような「熊送り」や「贈与」の思想は、一体なんなのでしょう。現代のわれわれから見たら、まるでそれは「殺害」することへの罪悪感を免罪する都合の良い思想・儀式の様にも見えます。しかし、それは違います。それは他でもない「狩りの手法」に現れます。

伝統的な狩猟民族においては、武器の使用は厳しく制限されます。時代が下って発明された鉄砲が入ってきてもこれを使うことをよしとせず、中には「鉄の鏃(やじり)」の使用すら不可として熊に挑んでいった部族の話なども伝わります。戦い方にも厳しい制限がつき、罠などの「だまし討ち」を使うことを決して許さないところもあれば、「寝ている熊は起こしてから挑まねばならない」といった大変危険な手法を敢えて正法として墨守してきた人達もいます。

このような「敢えての危険」は、狩人が自らの「強さ」を示すために行われてきたのかというならばまったく違います。そこにあるのは「バランスが崩れること」への神経質なまでの畏れです。「正しい」手法を墨守しなければ贈り主である「魂」が怒り、潤滑な「あっち」と「こっち」の流通が滞ってしまう。これは、今のわれわれから見たら馬鹿げている様なイメージですが、日々狩りに挑み、目の前の「生命」をその手で殺害しなくては生きていけなかった狩人達の編み出した高潔な「野生の思考」です。

彼らはともすれば人の特性(テクノロジー)が自然を壊してしまうものであることに感づいていました。そして、最小限のインパクトで自然と接していける様に、人間が自然の一員でいられる様に、そのバランスの極限を考えつづけてきたのです。

「熊狩り」を行う人々にとって、狩人とは戦闘のプロフェッショナルではありません。正しくその「魂」に接する礼法を身につけた者、正しくその「魂」を送り返し、贈与の流れを滞らせることなく人の世に必要な「贈り物」を自然から引き出すことに長けたもの。それが狩人でした。

勇魚漁

もうひとつ、目を海洋に転じて「鯨(勇魚・イサナ)」を狩猟してきた人達の様子から、「あっち、こっち」と「自然、贈り物」がどのようなイメージであるのかをより視覚的に見ていきます。勇魚漁の手法的な面は割愛しまして、そこにある「海と鯨」のイメージを扱いましょう。

まず、漁師達にとって「海」と「魚」というのは別のものではありません。現代のわれわれは「海水という生息域に生息する生き物が魚」と「図と地」を分けて捉えますが、かつてはそうではありませんでした。

海はその内部に生息する一切の生命を一体化したイメージで「海」なのです。海という生命エネルギーのかたまり、という様な感じでしょうか。そして、その混沌として連続しているかたまりの中に、特に凝縮した何ものかが「漁の対象として浮かび上がる」のです。

鯨が海面へ背を見せうねる様を想像しましょう。あたかも「海が盛り上がって、固体化したかの様に」それは見えるはずです。その後鯨が深く潜ってしまえば、それはもはや「漁の対象」ではなく、また一体化した人の手では扱えない「海そのもの」になってしまいます。

勇魚漁における狩人とは、海面に「顕現した」海そのものの化身である「鯨」に一本の銛を突き立て、人の扱えるかたまりであることを固定することからその漁を始めるのです。

余談ですが、「針状の器具を突き立てる」という行為は「人の理のコントロール下に置く」ことの象徴として東洋に広く見られた行為です。例えば「道路」という漢字を思い浮かべましょう。

このうち「道」とは城塞都市の「外」を繋ぐ「みち」のことです。「しんにょう」は歩く行為を示しまして、「首」とはそのまま「しゃれこうべ」を示します。都市の外は魔除けの「しゃれこうべ」を掲げて行かねばならないほどの人のコントロール下にない危険な道行きだったのですね。

一方の「路」の字。これの足偏はそのまま道路状の構造を示すものですが、右の「作り」が重要です。一見「各」の字ですが、古くは「辛」を「口」に刺した形状をしていました。「辛」が針、「口」が呪能を封じる小箱を示します。この様な呪能を封じた小箱に針を刺し、それを埋め込んだ「みち」を「路」と言います。都市内の「みち」。領主の、人のコントロール下にある安全な「みち」を「道」に対して「路」と言ったのです。

この「針を突き立て、コントロール下にあることを固定する」行為は、「追儺・鬼やらい」の四方へ矢を射込んだり、四隅を槍で突いたりといった儀礼に見ることができますね。

弓矢や槍が出てくることからも分かる様に、この行為の源泉は狩猟にあります。自然という混沌とした分別不可の連続体から、ひとかたまりがこぼれ落ちる、あるいは盛り上がる。そこへすかさず「針」を突き立て、再び混沌に戻る前にそれを「こっち」で扱えるものとして固定する。それが狩人でした。

海という「豊潤のかたまり」。それはそのままでは人の手には扱えない巨大すぎるものです。しかしそれが「鯨」という形に凝縮されて、時折人の前に「贈られて来る」のです。

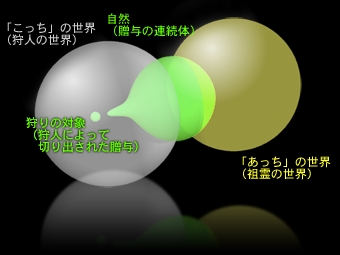

図示するとこんな感じでしょうか。「熊送り」で述べた贈与の流れも、このように「あっち、こっち」の間に「自然」が仲介されているわけです。その仲介する自然が盛り上がって、ぽつんと「こっち」にその「贈与」を示した瞬間、そこに狩りが発生するのですね。

モンスターハンターの世界では、理知的である竜人族の影響で、人間達もあまり呪術的・宗教的な方法論で世界に挑むことをしていない、という設定になっています(これは公式の設定です)。

が、だからといってハンターがモンスター達を単なる「資材」としてだけ見ているとは思えませんし、思いたくはありません。

先程も述べましたが、狩りとはどこまで行っても生命の殺害です。自らの手がしている事が何であるか忘れないためにも、殺害という行為に麻痺してしまわないためにも、ハンター達は何らかの方法でモンスター達を祀っていることでしょう。

モンスターハンターが「狩猟」の歴史をその内に抱くものであるという以上は、そこだけは忘れないでいて欲しいものです。

2008.09.24 HUNTER's LOG

![]()

参考文献:

熊から王へ カイエ・ソバージュ2

熊から王へ カイエ・ソバージュ2

中沢新一 講談社選書メチエ

勇魚漁の「海が盛り上がる」イメージも中沢さんの論考からのものなんですが…何に載ってたのか忘れちゃった。

![]()

文字逍遥

文字逍遥

白川 静 平凡社ライブラリー

道路に関する部分は、ここの「道字論」より。「遊字論」というのも収められています。「たかが遊び」とすぐ言う人は一回読んでみましょう。

ギャラリートップへ

ギャラリートップへ