ドラゴン:インド

雑記帳:た行

インドと言ったらナーガ。仏教では龍王・難陀などとされ、世界の底のエネルギーの流通の象徴、中国の龍脈へと連なる竜蛇。日本ではウミヘビ系の蛇の古称を「ナギ・ナジ・ネギ」などと言いましたが(「うなぎ」や「虹」も同系)、これの大本にもナーガがいるでしょう。そもそも「長い」の語源がこれである可能性もある。

でも、このナーガという名のおそらく世界でもっとも有名な蛇神をインドの神話「リグ・ヴェーダ」に探してもいないのです。ナーガというのは特定の蛇神を指す名ではなく、それらをまとめて呼ぶナーガ族とでもいうべき集合名詞なんですね。

でも、それであっても「リグ・ヴェーダ」における蛇神はぱっとしない。ナーガそのものは有名なのに、なぜ?

インドの龍を探る上でもっとも注目すべきなのがここです。大まかには龍とは中東・西欧では悪、アジアでは力の象徴(善というわけではない)なのですが、その東西の境界がこのインドの竜蛇神の在り方に良く表れているのです。

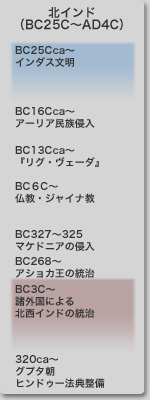

では、まず簡単なインド史のおさらいからはじめましょう。

アーリア民族の流入

インド文化のもっとも古い痕跡というのはBC25Ccaのハラッパ・モヘンジョダロ遺跡の古代都市。いわゆるインダス川沿いに発展したインダス文明。今のパキスタンですね。今は半ば砂漠ですが、当時は水に恵まれた土地だった様です。同時期のメソポタミアとも交易があったらしい。

しかし、この文明はなぜか衰退し、BC16Cの北西からのアーリア人の侵入時には既に廃墟と化していた様です。

アーリア民族というのは未だにその実態が良く分からないんですが、そもそもそういった人たちがいた、と言う伝承があったり遺跡があったりで、その民族が想定されているのではないのですよ。ケルト(イギリス)・ゲルマン(西欧)・ギリシア・ラテン・スラブ(東欧)・ペルシア(イラン)・サンスクリッド(インド)の言語が同一の構造を持つことから(これをインド・ヨーロッパ語という)、その母体になった原印欧語とそれを用いた民族がいただろう、という言語学上の想定から類推される人々なんですね。

アーリア民族の移動

で、その人たちは当初カスピ海辺りにいたんじゃね?という想定なんですが、なぜかBC16C辺りに東西へ大移動をはじめる。インドにもその時期に入りまして北インドを制圧する。この辺の文明は先に述べた通りなぜか滅んじゃってたので、特に衝突らしい衝突もなかった様です。それから千年。北インドにあって彼らは北インド版アーリア語である古代サンスクリッド語を発達させまして独自の哲学「ウパニシャッド」を作り上げます(BC7C〜BC5C)。いわゆるバラモン教ですね。

「インド神話」というと出てくる「リグ・ヴェーダ」「マハーバーラタ」「ラーマーヤナ」は、すべてこの枠組みにおけるものです。「リグ・ヴェーダ」がもっとも古くBC13Cの成立。これはバラモン(出家僧)のための教典でしたが、これを英雄「ラーマー」の活躍を通して民衆に分かりやすく、と作られていったのが「ラーマーヤナ」(ベースはBC4Cから。今に伝わる形がまとまるのは4C)。またこれを「バラタ王国」という王国の叙事詩としてラーマーヤナと同時期にまとめられていったのが「マハーバーラタ」。

と、いうわけで。「インド神話」というのはこの北インドのアーリア人たちの作ったものなのです。インドラが中心でしてシヴァやヴィシュヌといった下ってのおなじみの神々は影が薄い。リグ・ヴェーダは土着のインドの信仰の影響を受けながらも「印欧語族」の方法で作られた神話であるといえます。

ここでは龍蛇の取り扱いも西のメソポタミアの影響を受けて「邪なる物」というイメージとなります。偉大なる世界の土台の蛇は英雄神インドラの征服対象となる。

そんなこんなも、それは北の話。ぶっちゃけ中部・南インドの人たちはバラモン教なんざ知ったこっちゃねー状態、ではあります。上の「リグ・ヴェーダ」にはナーガなんかいない、と頭に書きましたが、一方の南インドから東南アジアは蛇だらけ、ナーガだらけ、という図式はこうして出来上がるのです。

その北インドにしてもやはり「なじまない」ところもありまして、ジャイナ教や仏教(BC6C〜)の様なカウンターとなる思想も発展します。特に仏教はBC3Cにアショーカ王により国教化され一気に発展します。

んが、このアショーカ王を前後して北インドは北西からの外国勢力の侵入・支配を受け、長期低迷状態に。それは4Cにグプタ朝が起こり外国勢を駆逐するまで続きます。で、グプタ朝以降はバラモンそのものも仏教も衰退しまして、バラモン教をベースにより古い、より広いインド全域の信仰をすべて巻き込んで膨れ上がっていくヒンドゥー教の世界となるのです。ここにおいて「アーリア人の思想」は「広くインド一般の思想」へようやく解放・解消されたのだと言えるでしょう。

アーリア的な神であったインドラは影が薄くなりまして、信仰の主役はそれ以前からの面影を色濃く持つシヴァ神へと移ります。ナーガたちも復活をはじめ、バラモン教以前の世界の根本を成す存在としての面目を取り戻してゆくことになりますね。

つまり、インドではアーリア的な、バラモン的な西側の発想による征服対象としての竜蛇神のイメージと、バラモン以前とバラモン以降(ヒンドゥー的な)の世界の根源である竜蛇神のイメージがせめぎあった歴史を踏まえておきましょう、ということになります。

インダス文明の蛇

インダス文明というのは今なお謎の多い文明でして、あんなモヘンジョダロみたいな都市がこつ然と現れた理由も良く分からないですし、それがまたなんで衰退してしまったのかも良く分からない。この年代ですから都市が発生するなら発生するで、集落が建て増し建て増しで徐々に大きくなっていく……はずなんですが、インダスの都市はいきなりきっちりした区画に仕切られた整然とした設計のもとに作られている。その下により古い村なり何なりの痕跡がないんですね。

ということはこの文明はインド土着の文明じゃねえんだろ、と思うのです。どこかでそういった都市を営んでいた民族が、どばっとやってきて造ったのがインダス文明。そうとしか思えません。

そんなわけなので、インド土着文化=インダス文明という図式は成り立ち難い。やたら牛を彫った印章が出るのでインド=牛の図式になりそうですが、牛が重視されたというのはインドから中東に至る地域でみんなそうですしね。

んが、見るべきものがないかと言うと2点あります。

ひとつはこれ。

発見当初からシヴァ神の原型であろうと誰もが思ったという印章。頭は牛の角でしょう。ポーズから既にヨーガのもとがあったことも知れます。男性器が強調して刻されていることからも後のシヴァ信仰=リンガ信仰の原型である、というのはそうでしょうね。

しかし、ここで注目したいのはむしろ「体」。この点結局そういう指摘をしている資料がなかったので眉につばを付けていただきたいのですが(笑)、この身体の模様は竜蛇の模様です。「>>>>>>>>」というパタンは今のミャンマーに住んでいる少数民族、その名もナーガ族の人たちの民族衣装にも現れる模様で、蛇の鱗を表します。

おそらくこの人物は体に蛇鱗の入れ墨を施し、頭に牛の角を冠飾したシャーマンでしょう。後に述べる様にシヴァ神は元来ナーガであった可能性が高いのですが、この印章はそれを表しているのかもしれません。

あとはこれ。

この印章はなぜか写真が見つからなかったのですが、やはりモヘンジョダロから出土したとされるもの。

左右に控える人物がそれぞれに蛇背負ってます。これは蛇巫でしょうね。また、中央の結跏趺坐を組む人物が上の古シヴァ状のシャーマンであるとするとこの人物が蛇神を表しているのだと予想できます(『龍の起源』)。

問題なのは「これだけ」という点で、やたらめったら牛の印章が出てるのと比べると蛇の図像が少なすぎる。額面通りとったらインダス文明で蛇は重要ではなかった=バラモン以前のインドに蛇信仰なんて大してなかった、となってしまいそうですが、インダス文明がインド土着とイコールでないとするとまた話が違ってきます。ていうかバラモン以前のインド土着の文化が蛇を最重視していたのは南インドや東南アジア各地のバラモンの影響の薄かった地域の(つまりインド土着の文化をダイレクトに継承している地域の)ナーガだらけの状況を見たら疑い様がないですしね。

リグ・ヴェーダの蛇神

アーリア民族の侵入時における土着文化との関係は端的にリグ・ヴェーダ最大の蛇討伐、最強の神インドラ対最強のナーガ「ヴリトラ」の物語に現れます(『龍の起源』)。

ヴリトラ(アヒ)とは「さえぎる蛇」の意ともされる大蛇。神々さえ萎縮するという咆哮を放ち、水の属性を持つ。古い図像というのは無いのですが、ヴェーダに「肩を広げた様な」と形容されているのでコブラの姿であることが分かります。

で、この世の「水」を独占して世界への供給をストップしてしまうわけです(だから「さえぎるもの」とされる)。これをインドラがお得意のヴァジュラ(雷の矛)でバーンとやっつけるのですな。世界に水が戻って、めでたしめでたし。これでもってインドラは降雨の神として雨乞いの対象となるのです。

この辺りが「西の龍」の特徴です。東では人々は「水を支配する龍」に雨を乞うのです。中国の皇帝しかり、日本の竜蛇神に仕える巫女しかり。

しかし、このヴリトラの一件では雨をもたらすのが竜蛇ではなく、「それを倒した英雄」の方になってますね。

自然から人間がコントロール権を奪う。そのモチーフがベースとなるのがアーリア以西です。実は、これは「龍の倒し方」にも表れている部分があります。

日本の八岐大蛇譚や、ギリシア神話などにもありますが、インドラもヴリトラにソーマ(神酒)を飲ませて「酔っぱらわせて」討ち取る。なんか英雄のやることとしては「卑怯」な感じがするのですが、これは自然を人間が制御するというモチーフがそのお話に織り込まれるときに入る様です。つまり、生の「力」ではなく「知恵」を使って制御を勝ち取るのが人間だ、ということですね(戦ってるのは神様ですが)。

また、このお話は世界の水を司る古い蛇信仰を持っていた人々を侵入したアーリア民族が制圧するお話でもあります。それは逆にアーリア民族の力が弱まるにつれ、このお話に様々なバリエーションが生まれてくる際に明らかになる。その中ではヴリトラはアーリア以前の古い行者のイメージを持つ仙人によって生み出された大蛇であるとされる。ここではヴリトラは増大する神の力(インドラ=アーリア民族の制圧勢力)に対抗する敵として誕生するのです。

ヴリトラの出番はここまでですが、この後インドラのイメージは次第に弱まってゆき、より古い蛇神へ通じるシヴァ神が主役の座へと進むことになります。

一方「ナーガ(蛇を信仰する土着の民)を従える」神としては、ヴィシュヌがより大きな活躍を見せます。というかご存知の様に何でもかんでもヴィシュヌの化身ということにされるわけなんで、そういった伝承の集合ともいえますが。

「マハーバーラタ」の英雄クリシュナは例に漏れずヴィシュヌの化身なわけですが、彼がまだ若い頃友達がある川の水を飲んで死んでしまう。その川にはカーリヤというナーガが毒を流していたのです。で、クリシュナは怒って、そのカーリヤの頭を踏んづけるのですが、反撃しようとしたカーリヤは彼がヴィシュヌの化身であると見抜いて一族もろとも恭順の意を示したのでした。という感じ。

他にも洪水で神々のアムリタ(命の水)が失われた際ヴィシュヌに呼び出されて「ロープ代わりに使われてしまう(蛇身で山を巻いてアムリタの元になる乳の海を撹拌した)」というなんだか面目の無い蛇王のヴァースキであるとか、終いには上のヴリトラ討伐の際もインドラでは歯が立たずにヴィシュヌの変化した槍がこれを討伐したりします。

要はナーガ族は揃ってこのヴィシュヌのしもべという図式になるのですが、これを良く表しているのがシューシャ(アナンタ)。

この項先頭の絵がそれ。

インドの宇宙観では世界は一定間隔で全消滅と全生成を繰り返しているわけなんですが、その消滅から生成の間神様はどうしているのかといいますと、このヴィシュヌ神はシューシャをベッドにして寝てるわけです。また、全消滅では神そのものも破壊されるので、ヴィシュヌは自身の再生をこうして待っているのだともいう(『龍の起源』『インドの神々』)。

いずれにせよこのシューシャは世界各地に見られる「世界蛇」の一種でしょう。このシューシャが「自分の頭で自分の尻尾をくわえた」様子を「アナンタ」と言い、無限の相を表す蛇だとされます。

このイメージが発生するのはヴェーダの時代、というよりはもうアーリア色が衰退してヒンドゥーとしてより古い、より広いインドの世界観が立ち上がる時代のことですね。このシューシャの上に寝るヴィシュヌのイメージは、アーリア以前の世界そのものの表象としての蛇神と、人の形を持った新しい神の融合の過程を良く示していると言えるでしょう。

シヴァ・ナーガの面影を持つ神

インドの中心にいる神はシヴァです。この神様の面影にナーガを見て取ることにより、アーリア以前から現代を貫く「最古の龍への回路」を立てることができます。

アーリア勢力の衰退以降、古くのインド世界観を発揮するヒンドゥー時代では、その主役の座にシヴァ神が躍り出ます。このシヴァ神が「蛇」であるということははっきりと示されはしないのですが、以下のイメージからそれは大変あり得ることだと思います。それはまた、上のインダス文明の遺物にも連なる古い蛇神へと通じるイメージでもあります。

シヴァの特徴の第一は何であるのかと言うと、それは破壊と再生であるとかインド全域を包み込む女神たちの焦点であるとかなんですが、ここでは端的に「タントラ」の直喩であるとしたいです。タントラとはヨーガの持つ禁欲的な修行の真逆。中でも性的交歓をもって悟りへ到達しようとするのが特徴(ただし一部。タントラ=性交ではない)。ま、その辺詳しくは今回あまり関係ないのでお好きな方は独自にお調べ下さい(笑)。

タントラの性的交歓をもってする技法というのは当然ひとりじゃできませんので、パートナーがいる。このシヴァのパートナー(シャクティ)が女神パールバティーです。なんせ神様ですんで、シヴァは一万年パールバティーを抱いた後一万年瞑想したと言う(『インドの神々』)。実にスケールがデカイ(笑)。

この項先頭の絵がそのシヴァとパールバティーなんですが、この組み合わせというのが古い蛇神のイメージの大部分を予感させるのですね。

プラーナ(こちらでいう気)という生命エネルギーがこの世の存在、生命の根幹を成しており、この流れをコントロールすることでより完成された存在へ近づこうというのがヨーガですが、これはアーリア以前に遡る。それは上のインダス文明の印章に見る通り。またヴェーダの中にもこのヨーガの思想は見えるのですが、逆にインド以西にこのような身体技法をしつこく追っかけたというものが無い。これはインドの地にあって発生したと見て良いと思います。

で、このプラーナは人の身体においては「クンダリニー」という「蛇」がその発生源であるとされる。この蛇は普段は腰内部でとぐろを巻いており(こちらでいう丹田)、この蛇のとぐろを解いて身体内へあちこちへと流す(プラーナを流す)技法がヨーガです。ちなみにこの蛇を所々「とどまらせる」ポイントとなる部位を「チャクラ」というのですね。仏教の左道や中国の房中術も皆そうですが、大体この手の考えでは、この「蛇」は個人の中ではあっち行ったりこっち行ったりと指向性をもたざるを得ない。これを上のアナンタの蛇の様に「環」にして延々回るものだとする技法、それがタントラなのだというわけです(『インドの神々』)。

このイメージが何に直結するのかというとこの図像に直結すると思うんですよ。この「絡み合うナーガ」とは絡み合ったクンダリニーに他なりません。と、言いますか順番としてはまずこの「絡み合うナーガ」の世界の生成のイメージがあり(これは旧石器由来の全世界に敷衍する蛇のイメージ)、そこからタントラが発生し、その極限のイメージとしてシヴァ神が生まれた、のではないでしょうかね。

このイメージが何に直結するのかというとこの図像に直結すると思うんですよ。この「絡み合うナーガ」とは絡み合ったクンダリニーに他なりません。と、言いますか順番としてはまずこの「絡み合うナーガ」の世界の生成のイメージがあり(これは旧石器由来の全世界に敷衍する蛇のイメージ)、そこからタントラが発生し、その極限のイメージとしてシヴァ神が生まれた、のではないでしょうかね。

大地の生命力というマクロコスモスの蛇が先で、それが人の個体内に同様の動き(クンダリニーの蛇)を持つというミクロコスモスの「行」が生まれたのでしょう。中国とかで人に気の流れる経絡がある様に大地にも気の流れる龍脈がある、としましたが、大本では順番が逆ということです。

タントラから導かれる蛇神シヴァへの予感はそのようなところですが、今度はシヴァ自身の特徴を見てみましょう。

まずシヴァは白い雄牛に乗ってるとされる。で、いつも首にコブラを巻いている。この雄牛ナンディンは勇猛果敢にして精力絶倫、コブラは必殺の毒を持って死をもたらすと同時に主の生を守るものでもある。コブラはまたリンガ(シヴァの象徴とされる男根像)を守護するものとされ、セットで祀られる。この産するもの、攻撃するもの、生と死を司るもの、というのは皆シヴァ自身の特徴です(『インドの神々』)。つまり、「神は人の形をしている」という下っての常識に従ってそれ以前の形状からパージされたのがこの牛とコブラなんじゃないかしら。逆に言えば、パージされる前は牛とコブラの融合した形状がその姿だった。

ここで上のインダス文明の印章をもう一度見てみますと、牛の角に蛇の体の形状です。おそらく、これがシヴァの原型です。シヴァとは牛頭蛇身の神だった。これは一気に「龍の起源」へと繋がるイメージです。

中国の内陸部で発見された龍玉の環を「ドラゴン:中国」で紹介しましたが、あの龍の顔はまた猪のようだ、とも言われる。更に、漢代に整備された龍の特徴には「頭はラクダ」とありましたね。また、「ドラゴン:オリエント」でも出ますが、バビロンのイシュタルの門を守る龍ムシュフシュは蛇身に牛の様な角を生やしている。牛頭蛇身の龍です。

中国の内陸部で発見された龍玉の環を「ドラゴン:中国」で紹介しましたが、あの龍の顔はまた猪のようだ、とも言われる。更に、漢代に整備された龍の特徴には「頭はラクダ」とありましたね。また、「ドラゴン:オリエント」でも出ますが、バビロンのイシュタルの門を守る龍ムシュフシュは蛇身に牛の様な角を生やしている。牛頭蛇身の龍です。

この、「蛇を超えた蛇」のイメージはなぜ生まれたのか。これは多分、農耕と狩猟の移行に際して生まれたのです。旧石器時代に由来する狩猟民が世界を象徴するとき、それは蛇神で良かった。せいぜい死後飛翔する魂の象徴として鳥のコードが加わり、羽が生えたりするくらいです。

ここに農耕のコードとしてくわえられたのが中央から西アジアでは牛頭。牛は多産の象徴として農耕の豊穣を象徴するものとし、ここに牛頭蛇身の最古の龍が誕生したのだと思われます。だから、アメリカ大陸やオーストラリアのアボリジニーなど、農耕が発生する前に分岐した人々には獣の顔を持ち角を生やした「龍」のイメージは無い。

シヴァ神。

この最古の龍のイメージはその後のアーリア民族の流入により神の姿は人である、というイメージに置き換えられ、その属性は人と牛と蛇(ナーガ)へと解体されました。今のインドではシヴァが蛇であり龍であるとはまったく語られませんが、彼は、その根源には最古の龍の面影へと繋がる回路を持つ神でもあったのです。

追記:

下のナーガ東伝で、とも思ったのですが、こっちで。シヴァの日本への伝来に関してです。シヴァはその消滅と生成の焦点に立つことから中国十二支の「子(ね)」の位置にあるとされ、一名の「マハー・カーラー(大いなる黒)」の名で東伝しました。これが日本へ入ってきたのが七福神の「大黒様」。だから大黒様の絵には大概ネズミがお供として描き込まれています。

そして、この大黒様はまた「大国主」であるともされる。「ドラゴン:日本」の中心にいた出雲の王神ですね。彼は蛇神でした。これは一般に「大国」が「ダイコク」と読めるが故の習合と言われますが、蛇のコードが重なったのは偶然なのか?

大国主(オホナムチ・オオモノヌシ)−大黒−マハー・カーラー(シヴァ)を結ぶコードは蛇神ではないのか。「子(ね)」の位置というのはウロボロスの蛇が自分の尻尾をくわえる、正に消滅と生成の境界を示す位置です。下の「ナーガの血脈:日本へ」辺りとあわせても気に留めておきたいところではあります。

※この項目、シヴァ神と最古の龍に関してはほとんどまったくの独自論考です。「〜なんだぜー」とか言っちゃった挙げ句の果ては感知しませんのであしからず(笑)。

ナーガの血脈

この項ではインドの周辺に拡散していくナーガのイメージを追ってみます。東南アジア・仏教・そして日本へ。

東南アジア

教科書的には東南アジアへのインド文化の浸透は、まず仏教、次いでヒンズー教、ということになります。しかしこれでは仏教以前の最果ての東の日本に古いインド文化の影響がある点がおかしくなる。大体紀元前後になるまで舟が発達しなかったから東伝はそれ以降だなんていっても、その遥か昔から人々は太平洋だって航海しまくってたわけですし。

ですんで、東南アジアはヒンズー教を待たずにアーリア以前のインドの影響(と言うか根が同一な物)を持っていた、として良いでしょうかと。特にアーリア民族の北西インドへの流入によって「押し出された」人々が大きく東へ移動していると思います。

そんな東南アジアはナーガ大好きなわけでして、あるいは本家のインドより良くそのイメージを伝えている。後に伝わってくる仏教もナーガ擁護ですから、東南アジアの仏教寺院にもナーガは繁殖していくのです。大体国や王族一族の起源が「ナーガとの結婚」であるというのが多い。

カンボジアのクメール族(真臘)の最初の王プラ・トンは、かの地に赴いたとき、土地の蛇神・ナーガ族(ネアクと言う)の姫と結婚し、そのネアクの力を受け国を作る。アンコールの寺院群はこの王朝によって築かれましたが、あの壁面を覆う膨大な多頭のナーガたちはこのネアク族のことなんですね(『蛇の宇宙誌』)。

また、マレー王家の起源譚はアレクサンダー大王の末裔であると伝説されるラジャ・スランがガラスの箱に入り、海底にある国へおもむき、そこの姫と子をもうけることに始まる。ラジャ・スランは地上に戻るのですが、その後海底の国からは彼の子という3人の子供がやってきて、王国の祖となるのです。日本の海幸・山幸のお話とほぼ同様ですね(『蛇の宇宙誌』)。

ミャンマー(ビルマ)の方へ行くとナーガ族の姫の生む卵から祖となる者が生まれる話になります。パラウン族の起源譚では天の神とナーガの王女の間に生まれた卵が水中に落ち、これが人の夫婦に拾われ、生まれた男の子が育てられる。その少年も育った後それと知らずにナーガ族の娘と結婚するのですが、その間にできた娘が入浴中蛇体に戻っていた母の姿を見てしまう。で、母は去るのですが、その際自分の形代としてこういう織物を織りなさい、と自分の蛇体の鱗文を刻んでいく(『蛇の宇宙誌』)。「シヴァ」のところでも指摘しましたが、ナーガ族などミャンマーの少数部族には独特の文様を持つ織物が伝承されていますが、その起源には大体こういうお話があるのですね。

インダスの印章を連想させるナーガ族

いずれ東南アジアのナーガはある意味日本の事情に似ています。カンボジアの王もマレーの王も、彼らそのものは「やってきた人」で、土着のナーガ族からその力を授かる(『蛇の宇宙誌』)。クメール族なんかもその王国が起こった時代そのものはもう7世紀とかで、だったらヒンドゥー教の影響なんじゃね?という感じなんですが、彼らが「土着のナーガからその地を治める許しを得る」という構造が重要です。つまり、そこにはそれ以前からのナーガ信仰が既にあったということで、これは日本の大和朝廷が出雲土着の蛇信仰に対したときと同じです。結果、ナーガ(龍神)からお墨付きをもらう、というのも一緒ですね。

仏教と龍脈

BC6Cにアーリア民族のバラモン教への一種のカウンター思想となる仏教・ジャイナ教が起こりましたが、これがともにその発端をヴェーダでは虐げられたナーガが祝福しているのが面白い。仏陀(シッダールタ)が誕生したときはナーガの難陀と跋難陀の二龍王が空中から温涼の清水を注いで灌頂したと言いますし、ジャイナ教の開祖マハービーラなども同様な逸話があります。

そもそも仏典における「龍王」の語は「ナーガ(龍)・ラージャ(王)」の訳。インドの王様をマハラジャと言いますが、これは「マハー(大いなる)・ラージャ(王)」です。

そもそも仏典における「龍王」の語は「ナーガ(龍)・ラージャ(王)」の訳。インドの王様をマハラジャと言いますが、これは「マハー(大いなる)・ラージャ(王)」です。

彼らはシッダールタを祝し、仏典を守護する者として仏教に入ります。特に有名なのが「法華経」にある八大龍王。上の難陀・跋難陀に続き、娑迦羅・和脩吉・徳叉伽・阿那婆達多・魔那斯・優鉢羅。読みは難陀(ナンダ)・跋難陀(ウパナンダ)・娑迦羅(サカラ)・和脩吉(ワシュウキ)・徳叉伽(トクシャカ)・阿那婆達多(アナパダッタ)・魔那斯(マナス)・優鉢羅(ウッパラ)。

シッダールタが修行を続けるうち、苦行(断食)ばかり続けるのが修行ではないと気づき、麓に下って食を求める有名な件がありますが、この時シッダールタに粥を差し出した女性スジャータは実は龍王の娘です。さらに瞑想を続けるシッダールタを大嵐がおそったりしたときも龍王が彼を守りますね。

もう一方の大きなイメージとしては仏教における龍王は基本的に雨をもたらす存在だという点。僧が請雨修法をする際は大体龍王を持ち出すわけです。日本の弘法大師も有名な神泉苑の請雨修法でインドの善女龍王というナーガを勧請しました。下にも述べる川の女神サラスヴァティが仏教では弁才天となったのもナーガのイメージが絡んでいると思います。

そして、このナーガたちは水・川を象徴するのとともに、大地も象徴していました。これは上の東南アジアで見たアンコールの遺跡がズバリ示しているのですが、これが龍脈のイメージに繋がります。

アンコール・ワットなどを見ますとこれは中央に須弥山をいただき、その周辺の寺院群が世界の七つの川と七つの山脈を表す。アンコール・ワットは古代インドの宇宙観の模式図なんですね。で、この七つの川と七つの山脈をコンパクトに象徴するのが七つの首を持つナーガ像なのです(『蛇の宇宙誌』)。

アンコール・ワットのナーガ

ナーガ信仰が盛んな南インドや東南アジアはどちらかと言うと水の文化ですから、ナーガも水に絡みますが、北インドでもアーリア文化の影響が少なくナーガ信仰が保たれた地方もあります。こちらは山の印象が強い土地ですから(ヒマラヤ)、山・大地のコードを持つナーガがいます。カシミールのある部族は自身を蛇の子孫だとしますが、その土地の地下にはナーガの王国があると言う。そしてその動向が地上の農耕に影響を与えるのですが、この地下のナーガたちは時期により位置が変わるので、占星術師がその位置を確かめて種まきなどの時を決めるのだと言います(『蛇の宇宙誌』)。これはもう中国に渡って風水師が龍脈を見る原型そのものですね。

アンコール・ワットの七つの川と七つの山脈がナーガによって示される様に、インドから東南アジアにかけては世界の根底にあってこれを支えているナーガたちのイメージが自然の在り方であり、宇宙の在り方であったわけです。

また、アンコール・ワットからはこの七つの首を持つナーガがシッダールタを守っている像も発見されました。やがて、龍王に守られた仏教の東伝が水脈・地脈がナーガ=龍であるという発想を運び、中国・日本の龍脈・請雨の文化へと繋がっていったのでしょう。

日本へ

今インドに行って「シヴァって蛇?サラスヴァティって蛇?」とたずねても現地の人には「何言ってんだ?」という顔をされるでしょうが、これは日本で「アマテラスって蛇?」と日本人にたずねても「はぁ?」となるのと同じ。日本人の方は「アマテラスって何?」とかなりそうですが(笑)。

インドの蛇神の面影は意外なことに東の最果ての地・日本で見えたりします。上の「シヴァ」で述べました、シヴァが大国主と繋がる過程が蛇つながりなんじゃないかと言う点。ここには古いインドでは日本と同様に「大地から溢れ出てくるもの=蛇」という感覚が当たり前だったんじゃない?というのがあるのです。そんなお話が日本の側に残ってるのですよ。

その現場はかの有名な那智の滝。

その現場はかの有名な那智の滝。

この滝の発見由来が大変面白い。大昔、インドから僧が流れ着いたという(裸形上人。裸だったと伝わることからジャイナ教の空衣派の僧かとも)。仁徳天皇の頃と言いますから、公式の仏伝(538年)より古い。彼は修行場を求めて山の中へ分け入るわけですが、そこでこの滝を見つける。で、その美しい姿に感激し、「ナーチ!ナーチ!」と連呼したことからこの滝は那智の滝となったと言うわけです。

ここで思い出されるのが大国主の出雲での呼称オホナムチ。ナムチ。これは「ナギ・ナジ・ネギ」と同様、インドの「ナーガ」がその由来だ、と言う話は「ドラゴン:日本」でもこの項の先頭でも述べましたが、そのものズバリの「ナムチ(ナーチ)」があるとなると俄然盛り上がってまいります。

で、いるわけなんですが(笑)、ナムチ。

上の「リグ・ヴェーダ」のところでヴリトラを紹介しましたが、その後ろにくっついてた「ヴィシュヌの変化した槍で討ち取られた」の話は、これはヴリトラのことではなく「ナムチ」のことである、とするものがある。ナムチは悪魔でインドラと同盟を結んだり裏切ったりするインドラの友にして仇敵なんですが、ヴリトラと混同されることからもナーガ族であることは間違いない。そもそもがインドで河川を「ナージ」というわけですが、これはもう上に見た宇宙観的にも「ナーガ≒ナムチ≒ナーチ≒ナージ」ということでしょう。果たしてインドのナムチと日本のオホナムチ、ナーガと那智の滝の関係やいかに……。

んまあ、結局は「何とも言えない」という線に落ち着いてるのですが(笑)。那智の滝の由来説話の妥当性はもうどこでも同じ様に「後からつけられたお話」という可能性がありますし、インドのナムチがオホナムチに直結するのかというと……分からない。インドから東南アジア−日本を結ぶラインに「ナムチ王」の伝説が点在してたら当たりですが、聞かないですね。

しかし偶然にしちゃでき過ぎです。那智の滝の滝壺からは蛇の目を象徴する古い鏡が発見されたという。

ま、「なにか」はあるでしょう。

また、インドではそのような象徴的な滝・水源・川の合流なんかはみなサラスヴァティだといわれる。川の女神です。この神様は像に彫られたり絵に描かれたりすることがほとんどない。川や、その象徴的なポイントそのものがサラスヴァティだからです。

サラスヴァティは下って仏教が成立していく際に様々な神と習合し、弁才天となる。しかし、ここでは多芸多才の神としての側面が大きいのです。そして日本に伝わり、水辺に祀られ、龍神と習合する。……これは先祖返りしてるのじゃないのかしら。上のアンコール・ワットに見た宇宙観が古代インドの当然ならば、水脈の化身であるサラスヴァティがナーガ族(詳しくはナーガ族の女性形は「ナーギー」という)でないわけが無い。

インドの神々は西方アーリア文化の影響で、一旦「人化」しました。神様は人の姿をしている。そういったわけで、人外のお姿をしていた(であろう)神々も、今は人の姿で現地で語られる。しかし、その古層を読み解く共通する感性を持っている遠くの文化で先祖返りを起こすというのはいかにもありそうなことです。

日本には仏教以前の古代インドの神々が東南アジア伝いに渡ってきている経路と、仏教に取り入れられたインドの神々が中国経由で伝わってきた経路の二経路が存在します。後の仏教から伝わる神が、先の古代のコードに触れて先祖返りをしている例は実は結構あるかもしれない。シヴァ・サラスヴァティ・ウガヤ・ナムチ……古代ナーガの一族の東伝はそのひとつの現れかもしれないですね。

コブラ

これまでに見てきたインドから東南アジアのナーガたちというのは、無論空想上の存在ではあるのですが、その形状はと言うとズバリ「キング・コブラ」です。これはほとんど例外はないでしょう。これほど信仰上の竜蛇神の形と実際にいる蛇が直結しているというのはナーガ族くらいしか無いのじゃないかしら。

それだけコブラの存在・イメージがインドの人々にとって強力ということですね。

また、コブラをいただく古代文明がもうひとつあります。古代エジプト。インドとエジプトは先行するメソポタミアの影響を共に受ける地域ですが、メソポタミアの「龍」は根つかなかった。実体としての「蛇・コブラ」が強烈過ぎたのだと考えられています(『龍の起源』)。

また、コブラをいただく古代文明がもうひとつあります。古代エジプト。インドとエジプトは先行するメソポタミアの影響を共に受ける地域ですが、メソポタミアの「龍」は根つかなかった。実体としての「蛇・コブラ」が強烈過ぎたのだと考えられています(『龍の起源』)。

そして、もうひとつこのコブラに関して心に留めておきたい点があります。それは民俗学・文化人類学・神話学においてどの道通っても必ず出てくるモチーフ、ひとつ目の神に関する問題です。

これはもう西のサイクロプスから日本のひとつ目小僧まで世界中にいる。それは神に仕える巫がわざと視力を落として他の感覚を増強させたのだ、とか、製鉄に携わるものが患う特徴なのだとか(炉を眺め続ける片目がつぶれる→火男→ヒョットコ)。色々言われるわけですが、ここにコブラの背面の模様の影響も指摘される(『日本人の死生観』)。

この模様はひとつ目だったりふたつ目だったりなんですが、これに日本の「シャクジン(ミシャグチ)」に彫られている目玉模様を並べてみますと……。

でもだからなんなんだと言うと…なんでしょうね(笑)、という感じなんですが。

ひとつ目というのは結果を見るならそれは「視線の呪術」だと思われます。ふたつ目はひとつ目には「目ヂカラ」では絶対に勝てない。で、竜蛇の特徴のひとつとして、その目が強調されます。「視線」という点では蛇がカエルをすくませるイメージとかもあるでしょうね。竜蛇に睨まれると身がすくむのです。

実際のコブラの模様に関して言えば、これは目玉模様をいやがる鳥対策になってるのでしょう。この辺りの「視線」というコードから言うと「塞の神」として境界にあって威嚇する神となるのかしら。ギリシアの蛇髪のメドゥサも睨んで石化させますな。

また、竜蛇が出てくる様な泉・沼は時に「マナコ」と呼ばれる。上の那智の滝のとこにもありましたが、滝壺にも竜蛇の眼を象徴する鏡が沈められてたりする。「鏡」ができる前は人々は泉に自分の姿を映していたわけですが……うーん。こういった泉を大地(世界蛇)の目だと発想した、というのはありそうですかね。そういえば創造神からこの神々が生まれてくる過程で目から生まれる、視線から生まれるというのもありますね。アマテラスもイザナギが左目を洗ったら生まれた。これは両目を日月になぞらえてんでしょうが、アマテラスの象徴が「カガミ」か……うーむ。ニワトリが先かタマゴが先か(笑)。

いずれにしても龍にはこの目・視線で読み解いていくコードというのもあるかもですね。このコブラの模様から生まれたナーガ族が持つ「ひとつ目」のイメージを忘れないでおきましょう。

まとめ

ドラゴン:インド・ナーガ篇でした。

やはりこのナーガを見る上では「龍」の東西での在り方の境界というものがこの地に端的に表れている、という点が大きいでしょうか。

しかし、先に行って再論しますが、単純に西洋が非自然で東洋が自然かと言うとそれはどうか、というのもあります。個人的には現代の圧倒的な人工空間・テクノロジーの根幹に西洋キリスト教の発想があって、西洋文明はそういうものだ、東洋は違うんだ、という「一直線」な区分けはどうなのよ、と思いもします。

現代ではむしろ、自然に対して節度のある介入を保つのが上手なのが西洋で、むちゃくちゃな介入で「人工化」してしまうのが東アジアのわれわれの方です。

確かに「龍の取り扱い」には屈服させるかその力を借りるかという二面があり、その境界が東西文化の境界を持つインドのナーガの歴史に見えるのは上に見た通り。しかし、この二面は共に「自然の環を外れた人間が自らに課したリミッタ」の「うち」なんじゃないのかと思うのです。そのリミッタを外してしまうものはまた話が別、みたいな。

それはまさに「龍の起源」に関わる話になります。次は人類最古の文明を持つオリエントへ行きますが、そこに見る「龍の起源」いかんによって、振り返って見る東の龍たちの様子もまた、趣を異にしてくるかもしれません。

参考図書

参考にした手持ちの資料はいくつかは"絶版"の模様なので簡単に。大きい図書館などにいったらある……かも。太字は現在も出版されている模様です。

・吉野裕子『蛇』法政大学出版局

・吉野裕子『日本人の死生観』人文書院

(吉野裕子氏の業績は現在は『吉野裕子全集』として入手できます)

・荒川紘『龍の起源』紀伊国屋書店

・久保田悠羅とF.E.A.R.『ドラゴン』新紀元社

・小島瓔禮『蛇の宇宙誌』東京美術

・リチャード・ウォーターストーン『インドの神々』創元社

目次へ

目次へ 中国

中国 アーリア民族の流入

アーリア民族の流入 ページの先頭へ

ページの先頭へ

この項目へ

この項目へ