ドラゴン:ヨーロッパ2

雑記帳:た行

「ヨーロッパ2」では、比較的広く浅くで主に西欧に分布するドラゴンたちのお話を追っていきます。このあたりというのは思っているよりずっと「最近」のことになります。ローマの文化・キリスト教が拡散していく前のこの地域というのは本当に「未開」だったんですね。今までのように当事者の記した記録というのは望めない。例えば中心となる北欧神話『エッダ』にしても、体系的にまとめられたものは13Cに記されたのが最古の記録となります(個々の説話は9C頃から、しかし概ねキリスト教会側の人の手による)。

スノリのエッダ

また、それより古くローマ時代のヨーロッパの各民族と言いますと、ゲルマン・ケルトといった所が有名でして、実際神話群に関しても「ゲルマン(北欧)神話」「ケルト神話」と良く言われますね。んが、このうち「ケルト」の方が少々問題でして、現在Wikipediaなんかにもこう書かれています。

従来ケルト文化というのは大陸をゲルマン・ケルト・ローマンと三分していた印欧語族文化の一派が西に押し出されてイギリス・アイルランドに至り、いわゆるケルト文化を形成した(ウェールズ・スコットランド・アイルランドがケルト系)、とされていたわけですが、これが怪しくなっているらしい。迂闊に大陸の伝承と比較するような方法自体が成り立たないかもしれない。

と、いうことで今回は「ケルト」は大幅割愛。迂闊にアーサー王とか持ち出すとそれだけで大長編化しそうですから丁度良い(笑)。ゲルマン−北欧系を中心に縁の深い『ベーオウルフ』や『ニーベルンゲンの歌』を見渡し、「織姫」のコードに大変由来の深いフランスのメリュジーヌ伝説を加え、後半各地に伝わるドラゴン伝説あれこれを追っていこうと思います。

ゲルマーニー

このゲルマン民族については歴史に見るように結果ローマを分裂させるほどの力となるわけですが、そのずっと前からローマ側もこの勢力には注視しておりまして、記録が残っています。タキトゥス(左図)の『ゲルマーニア』ですね。

このゲルマン民族については歴史に見るように結果ローマを分裂させるほどの力となるわけですが、そのずっと前からローマ側もこの勢力には注視しておりまして、記録が残っています。タキトゥス(左図)の『ゲルマーニア』ですね。

AD1C末に書かれていまして、前頁でいえばキリスト教初期教団が小アジアに進出し、『ヨハネの黙示録』がまとめられた頃にあたります。

まずは、このタキトゥスがゲルマン人(ゲルマーニー)たちをどんな風に見たかをあげておきましょう。「ギリシア」のページなどでも書きましたが、われわれはともすればギリシア・ローマの地中海文化までアングロ・サクソン的な白人文化だったと錯覚しがちですが、そうではないのです。

(彼らは人種的な混雑を蒙らなかったのであろう)このゆえにこそ彼らはその人口のあのような巨大さにもかかわらず、身体の外形が、すべての者たちを通じて同一なのであろう。鋭い空色の眼、黄赤色(ブロンド)の頭髪、長大にして、しかもただ強襲にのみ剛強な体躯。−−というのは、労働、作務に対して、彼らには、それに(体力に)相応する忍耐がなく、渇きと暑熱とには少しも堪えることができないからである。ただ寒気と飢餓とには、その気候、風土のために、彼らは良く馴化されている。

−−−−−−タキトゥス『ゲルマーニア』

引用は岩波文庫:泉井久之助 訳『ゲルマーニア』より(以下同)。

プラモデルの箱絵?ま、こんな感じ

こういった「視線」で見るような対象であったということです。ゲルマーニーは未だ文字を知らず、自分たちの記録というのを残すこともなかったですから(ルーン文字はすでにありましたが、まだ記述文字というより占い・判じ物の記号のようなものだった)、タキトゥスのような「外部からの目」に頼るか、考古遺物を見ていくしかないのです。では、そんな中から以下の話に接続していきそうな所を見繕っていきましょう。

戦争・英霊

ゲルマーニーにとっては戦争こそが人生よ、という所があります。

戦争に出ないとき、彼らはいつも、幾分は狩猟に、より多くは睡眠と飲食とに耽りつつ、無為に日をすごす。

−−−−−−タキトゥス『ゲルマーニア』

野郎はこうだった様ですな。畑仕事その他の「生産的な」仕事は戦争に出ない女たち、老人たちに打ち任せて、なんだそうな。その分戦争時はキッチリしていまして、というよりそこでの振る舞いがもう人生のすべて、という感じに描かれます。

長老の戦死をさし措いて、みずからは生を全うして戦列を退いたとすれば、これ、生涯の恥辱であり、不面目である。

−−−−−−タキトゥス『ゲルマーニア』

長老というのは別に爺さんということではなくて族長のことです。要は死花咲かせてなんぼという死生観でして、これはローマ側から色眼鏡でこう書かれたのかと言いますとそうでもない。実際そういう死生観で生きていた様です。タキトゥスのほかにも「王のあとに生き残り、または王のために死せざるは恥行なりと彼らは考えていた」「勝つか死ぬかが彼らの掟」などと記されています。

戦に明け暮れるゲルマーニー

これはゲルマーニアが自身のことを記録するようになった、まさに「ゲルマン−北欧神話」がそうなっていまして、逆にここを理解していないと彼らの思想が良く分からなくなる。下って成立する『エッダ』においても、死者の魂には神々の「管轄」があるのですが、はっきり区別されます。

オーディンはヘルをニヴルヘイムに投げ込み、九つの世界を支配する力を彼女に与えて、彼女のところに送られるすべての者たちに住居を割り当てることができるようにした。それは、病気で死んだ者と寿命がつきて死んだ者たちだ。

−−−−−−『スノリのエッダ』

詳しくは以下で述べますが、オーディンが北欧神話の最高神。戦いで勇敢に命を落とした者の魂は彼が受け持ちます(半分は大女神フレイヤ)。で、「病気で死んだ者と寿命がつきて死んだ者」というのは大蛇ヨルムンガンドや大狼フェンリルと兄妹の「ヘル」の管轄となるのです。人は「普通に」死んだのでは地下世界系の管轄になっちゃうのですね。寿命というのは一種の締め切りのようなもので、ゲルマーニーの戦士はその締め切り前に自身の命の使いどころというのを示さないといけなかった。あるいは示すことを目指した、ということです。

この勇敢な戦士の魂(英霊)の集う地こそがかの「ヴァルハラ」なんですが、神話が成文化する前、タキトゥスが観察していた時代からこのような考えはあった様です。

葬いに豪奢を競わない。ただ顕要な人士の遺骸は、一定の木を薪として焼くことだけに注意が払われる。彼らは火葬の薪の堆積に、[高価な]衣料を被いかけることも、香料を積み上げることもない。各人に対してはそれぞれの武器が、ある人々の火葬においては[特に]その馬もまた、ともに火に投じられる。墓は芝生がこれを建て、死者の名誉のために人々が営々辛苦して建てる厳めしい記念碑のごときは、かえって死者に対する重荷として斥けられる。

−−−−−−タキトゥス『ゲルマーニア』

質実剛健ですな。この薪の火による火葬の炎・煙が高く上がれば上がるほどその戦士の魂はヴァルハラに近づくとされ、そこは気にされた様です。もう少し下ると比較的手の込んだ葬儀様式をもつガリア(大陸ケルト)からの影響などもあり、考古的に見るものが出てきます。

デンマークやスウェーデンの泥炭地からこの時代の武具・衣装や舟、さらには人そのものまでもが発見されています。まるで昨日亡くなったかの様な男の人の首とか、ご覧になったことがあるでしょう。ゲルマーニーたちはこうやって生物・無生物を問わずオーディンに捧げ、戦いの順調を祈ったり、勝利の感謝をしたりしたのです。

デンマークやスウェーデンの泥炭地からこの時代の武具・衣装や舟、さらには人そのものまでもが発見されています。まるで昨日亡くなったかの様な男の人の首とか、ご覧になったことがあるでしょう。ゲルマーニーたちはこうやって生物・無生物を問わずオーディンに捧げ、戦いの順調を祈ったり、勝利の感謝をしたりしたのです。

このような捧げものは、オーディン(あるいはトール=マールスの様な戦神)にとどくと、より偉大な武器として送り返してもらえる、ないし、圧倒的な戦闘能力を授けてもらえると考えられ、ベルセルク(狂戦士)として期待されました。ベルセルクはオーディンの加護を受けて無敵状態になった戦士と認識されていたのですね(これが狼のコードで表されるようで、彼らはその加護を願って狼の毛皮で良く身をまとった)。

ゲルマーニーにもこれまで各地に見てきたような、「あちら」と「こちら」との流通という発想はあったということですが、相当強力に「戦力」にその内容が偏っていたのだと言えましょう。ここからヴァルキリーの神話なども生まれて来るのです。

戦の神

ここで注目しておきたいのがその「戦の神」のことです。

神々のうち、彼らはもっともメルクリウスを尊信し、この神には一定の日々に、人身御供をさえ供して、それが[信仰上]至当であると考える。ヘルクレースとマールスには、適当と認められる獣類を犠牲として、その満足を求める。

彼らの許にはヘルクレースもまたいたことがあると伝えられ、まさに戦いに赴こうとするとき、彼らはすべての英雄の第一として彼らを歌う。彼らにはまたその朗唱−−バルディトゥスと称されるーーによってその意気を盛んならしめ、歌い方そのものによって、まさに来らんとする戦の運命を卜するがごとき歌がある。

−−−−−−タキトゥス『ゲルマーニア』

ギリシア・ローマの神々の名が出ているのは、ローマのタキトゥスから見てそれに相当する神、ということ。ヘルクレース・マールスはギリシアで見たヘーラクレースとアレース(ローマのマールス)のことですね。で、メルクリウス(ヘルメース)が最高神とされるのが「?」となりますな。最高神と言うならこれは後の北欧オーディン(ウォーダン)のことなのですが、何故ゆえギリシア・ローマのトリックスター的な神ヘルメースになるのか。

これをつなぐのが「蛇」だと思うのです。ヘルメースの象徴というのは2匹のからみ合った蛇です。ヘルメースの杖「ケーリュケイオン(カードゥーケウス)の杖」のことですね(左図)。で、この当時のゲルマーニーの神とは「人型」ではなかった様なのです。下っての成文化する頃にはすっかり人型になってますが、もともとは森の精霊的な「力の象徴」の様なもので、彼らはこれを「蛇」と「狼」の図像として掲げていたことが考古学的なアプローチから分かっています。

これをつなぐのが「蛇」だと思うのです。ヘルメースの象徴というのは2匹のからみ合った蛇です。ヘルメースの杖「ケーリュケイオン(カードゥーケウス)の杖」のことですね(左図)。で、この当時のゲルマーニーの神とは「人型」ではなかった様なのです。下っての成文化する頃にはすっかり人型になってますが、もともとは森の精霊的な「力の象徴」の様なもので、彼らはこれを「蛇」と「狼」の図像として掲げていたことが考古学的なアプローチから分かっています。

タキトゥスが「メルクリウスだ」と思ったのはおそらくこの「蛇の図像」を見てのことでしょう。ここにオーディンと蛇の連絡があることは後で重要となりますので覚えておいてください。

イングランドの古いコインに見る狼と蛇の混合

また、戦の神としてのヘルクレースとマールスですが、これは後の北欧トール神にあたると思われます。北欧神話中最強の神様で、「雷の斧(トールハンマー)」を武器とする、印欧語系の由緒正しい神です。そのイメージはギリシアのゼウス、インドのインドラまで連なりますね。このトールもまた蛇のシンボルで表されていた、という人もいる。

ここからは半ば余談ですが、このトールとオーディンがこの時期まだあまり分化が進んでいなくて、共に蛇のシンボルで示されていたとすると、「ギリシア」で棚上げしていた「据わりの悪い戦闘神アレース」のヒントになる様な気がするのですよ。詳しくはそちらを読んでいただきたいのですが、オーディン−トールというのが古くにあったなら、それは蛇つながりにあそこの据わりの悪さを解消する。ゲルマーニーの戦闘階級は男ですが、それがより母系色の強い地域で「女戦士」になったとすれば、ほぼアマゾーンのイメージに重なります。ていうか後に見ますがアマゾーンとヴァルキリーには根を一にする感じがあるのです。

巫女の系譜

ゲルマーニーの間には、かつてギリシアで見た様な巫女と戦士(王)の関係を暗示する様な社会の風俗もあります。

そればかりか、彼らは女には神聖で、予言者的なあるものが内在すると考える。そのため、彼らは女の言を斥け、あるいは、その答えを軽んずることがない。われわれは大ウェスパスィアーヌス帝の治世当時、[ゲルマーニアの]多くのものたちから永い間、神のごとくに崇められたウェレダのことを知っている。しかし彼らはその以前にも、アウリーニア、およびその他、いくたりもの女たちを崇拝したが、これは決して媚のためでも、また強いて女を女神にしようとするのでもない。

−−−−−−タキトゥス『ゲルマーニア』

彼女達が「蛇巫女」なのかというのは現状はっきりとはしないのですが、状況証拠的には高いです。このあたりに関しては続く北欧神話の詳細で、そのものズバリの「運命を司る女神」の検討で追うことになりますが、予言と絡めて少し「占い」についても見ておきましょう。

果樹から切り採られた若枝を小片に切り、ある種の印を付けて、これを無作為に、偶然にまかせて、白い布の上にバラバラと撒き散らす。

(中略)

もし吉ならばなおその上に、占鳥による確かめを必要とする。しかもかの鳥の声や飛び方にたずねることも、すでにこの地には知られているのである。

−−−−−−タキトゥス『ゲルマーニア』

この「ある種の印」というのが未だ記述言語未満のルーン文字のことです。そして鳥による占いですが、「ギリシア」でも助けた蛇の子に「耳を清められ」て鳥の声の意味が聞こえるようになった、なんて話がありましたが、北欧神話の竜殺しの英雄シグルズもまた、貫いたドラゴンの血を舌にして、鳥の声の意味が聞こえるようになります。

ルーン文字と黄金の蛇

このあたり蛇(ドラゴン)から占いが出て来る理由というのもまた、その「運命を司る女神」の検討で追うことになりますが、ここではもう一つのタキトゥスの報告を見ておきたいところです。

彼らはまた地下に坑を穿ち、上部に多量の汚物を載せて冬の避難所、収穫物の貯蔵所にする風習がある。この様式の場所は、この土地における寒気の激しさを和らげるのみならず、敵襲を受けた場合、外部にあらわれているものは、あるいは略奪し去られるでもあろう、しかし隠匿し、埋められたものは、あるいは敵の注意をまぬがれ、あるいは特に捜し出さなければならにそのこと自体のために、敵の手をまぬがれ得るがゆえである。

−−−−−−タキトゥス『ゲルマーニア』

そして、これに関して訳注に、このような地下はまた、紡績の場でもあったとあります。ドイツでは今でも「織り坑」という語があるのだそうですな。今まで「機織り」は水神・水辺との絡みのみで捉えてきましたが、そうなると大地と直結するコードでもある可能性もある。これは「巫女−機織り」の系譜をたどる上で、覚えておいた方が良いでしょう。

このあたりが古ゲルマン人の気風を伝える事例でしょうか。なんと言っても「戦争」特化型の思想が重要です。北欧神話の神々も、『ベーオウルフ』のお話も、「戦場における戦士」が第一とされる前提を見誤るとへんてこな見誤りに突入するきらいがあります。では、そんな感じをふまえまして、北欧の神話の世界に分け入っていきましょう。

『エッダ』

『エッダ』というのは北欧も北欧、最果てのアイスランドで記録されたゲルマン人たちの神話です。上に見たゲルマーニーというのは彼らが文字を覚えるのと同時にローマ文化・キリスト教の導入が重なりますので、書ける状況になった時は文化が変わってしまった。無論一斉右にならえでキリスト教徒になったわけではありませんが、教会の「異教」への監視は厳しかったので、結果大陸の古ゲルマン文化が自身の手でしっかり記録されることはなかったのです。

そんな中で9C以降ノルウェーからアイスランドへと「脱出」した人々が、その最果ての地でゲルマンの神話を伝えたのですね。もっともキリスト教会もちゃんと追いかけてまして、『エッダ』をまとめたスノリ自身教会の人なんですが、大陸に比べれば相当「緩く」異教の話をまとめることができた、ということでしょう。

現存する資料としては、このスノリのまとめた(散文形式の)『エッダ』(以下『スノリのエッダ』13C)と、まとめられたのはこれより半世紀ほど後ですが、スノリ自身がここからの引用を頻繁に行っていることからもスノリ以前にそれなりにまとまっていただろうと思われる(詩文形式の)『エッダ』(以下『詩のエッダ』)があります。先にも引用しましたが、これらからの引用はすべて新潮社:V.G.ネッケル他編:谷口幸男 訳『エッダ―古代北欧歌謡集』によります。

さて、実際の北欧神話を見る前に注意しておきたい点ですが、それは気候風土です。ぶっちゃけアイスランドというのは特殊すぎる。「ドラゴン」的に言いますと何たることか「蛇がいない」。冬が来たら冬眠する蛇ですからアイスランドになんかいるわきゃない……よねえ。と心配になって調べましたところ資料がない(笑)。必死に調べてたら南方熊楠御大にまで遡ってしまった。

アイスランドも蛇なきを以て聞えた。ボスエルの『ジョンソン伝』に、ジョンソンわれ能くデンマーク語でホレボウの『氷州(アイスランド)博物誌』の一章を暗誦(あんしょう)すと誇るので試(やら)せて見ると、「第五十二章蛇の事、全島に蛇なし」とあるばかりだそうな。熊楠ウェブストルの字書を見るとルジクラス(可笑(おかし)い)の例としてド・クインシーの語を引く。いわくファン・トロールの書に「アイスランドの蛇―なし」これだけを一章として居ると。

−−−−−−『十二支考』

ですので、アイスランドの『エッダ』というのは相当「北国化」が進んでいると思うのですね。もともともっと温暖な土地で語られていたものからいくつかのコードは変更を受けている、はずです。見て行けばドラゴンたちもいっぱい出て来るのですが、今ひとつ「浮いて」いる感は否めません。ニッチ的に「そこは蛇だったんじゃね?」というところが有名なドラゴン以外に多々あるのですよ。いきなりオオモノをあげてしまえばかの世界樹ユグドラシルは蛇だったでしょう、そういうことです。そういった「勝手な想定」をあれこれ織り交ぜて行きますので、今のうちにご了承下さい(いや、断りを入れますが…笑)。

概略

『エッダ』の世界の概略を述べておきましょう。世の始まりは良くあるように下って影の薄くなる「プロトタイプ神」による天地の創造があったりしますが、重要なのはオーディンが二人の兄弟とともに、大地を持ち上げて世界の階層を作るところからです。

ユミルの住んでいた太古には、砂もなければ、海もなく、冷たい浪もなかった。大地もなければ、天もなく、奈落の口があるばかりで、まだどこにも草は生えていなかった。

やがて、ブルの息子たちが、大地を持ち上げ、名高いミズガルズを作った。太陽は南から大地の石の上を照らし、地には青々と緑の草が萌えた。

−−−−−−『詩のエッダ』

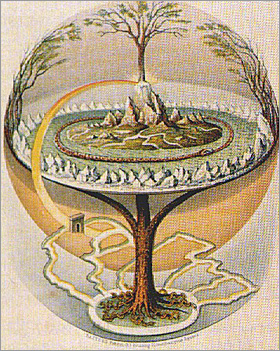

ブルの息子というのがオーディンと二人の兄弟のこと。この世界の階層が実はかなり複雑かつ多元的なんですが、ここは大雑把に「地下世界:ニヴルヘイム」「人の世界:ミズガルズ」「天空神の世界:アースガルズ」の3階層としておきます。

エッダの世界

この3階層を貫き、その枝葉が世界中にかかっていると言われる「世界樹(トネリコの木だとされる)」ユグドラシルが中心にそびえる、というモデルが『エッダ』の世界です。

神々にはオーディン以下の「アース神族」と、大女神フレイヤなどが出る「ヴァンル神族」があり、当初は抗争してましたが、やがて和解し、彼らが世界を取り仕切ることになります。戦士は誉れある戦場での死をもってオーディンやフレイヤに認められ(直接には戦乙女のヴァルキューレたちに誘われ)、英霊となりオーディンの館「ヴァルハラ」に迎えられます。

そして、この神族と対抗する勢力が「ヨーツンヘイム」という階層に住む巨人族でして、途中神族と交わりさらなる神々の誕生を促したりするものの、最終的にはこの巨人族と神族の大戦争ラグナレク(ラグナロク)の果てに双方全滅し、世界は滅びを迎えるとされます。

ヴァルハラに召還される英霊というのも、この運命の宣告に従ってラグナレクで戦うべく神々によって準備されている手勢なのですね。

ヴァルハラには五百四十の扉があるように思う。狼との戦いにおもむく時は、一つの扉から八百人の戦士が一度にうって出るのだ。

−−−−−−『詩のエッダ』

これが英霊とヴァルハラ。大変な数ですが、みんな死んじゃいます。オーディンもトールも死に、巨人たちも死ぬ。要するに対消滅ですね。でもそれで終わりじゃありませんで(なぜか良くそこで終わりのように書かれてますが)、このラグナレクの後、早世していたオーディンの子バルドル神が復活し、世界の再生が始まります。

また、『詩のエッダ』の巻頭の「巫女の予言」の詩で、

ガルムはグニパヘリルの前で、はげしく吠える。鎖はちぎられ、狼は走り出す。古い昔のことをあまた、わたしは知っている。これから先の、裁き治める勝利の神の、むごい運命が、わたしの眼には見える。

−−−−−−『詩のエッダ』

と不吉な文言が繰り返し読まれまして、悲壮な終末感が強調される『エッダ』ではあるのですが、はじめから終末一直線なのかというとそうでもありませんで、はじめのうちは神々は何の陰りもなく楽しくすごしているのです。オーディンの世界階層の構築以来しばらくは時間は循環的に永遠の相を示していまして、エデン的な楽園状態が繰り返されていたわけです。しかし、これはやはりブレイクする。サーキットはほどけ、収束点が予言される。

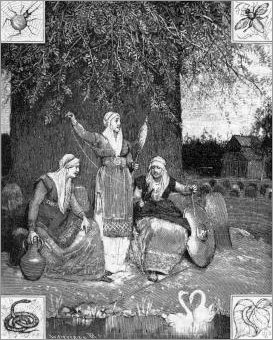

その「運命」をもたらす三人の娘の登場から、その世界構造の深層が見えて来ることでしょう。

ウルズの泉

中庭で神々は、将棋に打ち興じ、楽しく過ごし、黄金でできているもので何一つ不足するものはなかった。ヨーツンヘイムから凶暴な巨人らの娘らが三人やってくるまでは。

−−−−−−『詩のエッダ』

ユグドラシルという名のトネリコの大樹が立っているのを、わたしは知っている。その高い樹は白い霧に濡れている。谷におりる露はそこからくるのだ。ウルズの泉のほとりにいつも青々と緑の樹が高く聳えている。

この樹の下にある海から三人の物知りの娘たちがやってくる。一人の名はウルズ、もう一人の名はヴェルザンディ−−二人は木片に彫った−−三人目の名はスクルドという。女たちは、人の子らに、運命を定め、人生を取り決め、運命を告げる。

−−−−−−『詩のエッダ』

ユグドラシル(左図)の三本の大きい根のそれぞれは泉を持つのですが、その一つがウルズの泉。アース神族はこの泉に日々集って、人々の功罪を裁くのです。上に「樹の下にある海から」となってますが、これは原典の誤植だろうとされます。海は本来「館」でしょうね。『スノリのエッダ』や他の資料でも、泉のわきには「ウルズの館」があり、彼女たちはそこにいることになっています。

ユグドラシル(左図)の三本の大きい根のそれぞれは泉を持つのですが、その一つがウルズの泉。アース神族はこの泉に日々集って、人々の功罪を裁くのです。上に「樹の下にある海から」となってますが、これは原典の誤植だろうとされます。海は本来「館」でしょうね。『スノリのエッダ』や他の資料でも、泉のわきには「ウルズの館」があり、彼女たちはそこにいることになっています。

この三人は三姉妹とされますが、ウルズの館の女神(ノルニル・ノルン)はもっといっぱいいる様ですな。もっとも名前が出てくるのはこの三人なんで三人のノルニル、でよいのですが。

ウルズ(ウルド)が長女。そのもの「運命・宿命・死」の意味です。んが、これがどうも「編むもの・織姫」の意から来ているらしい(『エッダ』訳注)。泉のほとりの織姫なんですね、彼女は。

糸をつむぐノルニル

次女ベルザンディ(ベルダンディ)は「生成するもの」の意。ウルズとベルザンディが「木片に彫った」というのはルーン文字を刻んだ(占いをした)の意味でしょう。

三女スクルドは「税・責務・義務」の意。運命の帰結として戦士に死を与える、ということでしょう。ヴァルキューレにもスクルドというのがいまして同一神かどうかイマイチ分からないのですが、少なくともスノリは同一・ないし同一の機能を持つものとして描いています。

これらはヴァルキューレと呼ばれている。オーディンが彼らをすべての戦につかわし、彼らは人々の死の色を見てとり、勝敗を決めるのだ。グズとロタと、スクルドという運命の女神のうちのいちばん末の者が、たえず馬にまたがって戦死者をえらび、戦いの決着をつけるのだ。

−−−−−−『スノリのエッダ』

さて、彼女らの登場により神々の世界に「時間軸」が導入されまして、運命のラグナレクが宣告され、世界は一直線に流れ始めます。ここではそういった「予言」がどのようなイメージとしてあるのかを考えておきましょう。

まず当然のことながら「予言・運命」が発生するためには時間軸がループでなくて直線を描いていないといけません。つまりこの運命のノルニルの登場によって時間軸の変更が発生し、ループはブレークしたのです。

そして、この時間軸に断面から巫女は過去・未来を「覗く」のですが、この断面のイメージこそが「泉・淵・鏡」なのです。今回北欧の世界はその辺りに大変分かりやすいイメージを与えていまして、ループのブレークした直線とはユグドラシルにほかなりませんね。この大樹は空間的には「地下世界:ニヴルヘイム」「人の世界:ミズガルズ」「天空神の世界:アースガルズ」の3階層を貫くのですが、同時に世界の始まりから終わりまでの時間軸を貫くものでもあるのです。すなわち「ウルズの泉」とは「ユグドラシルの切断面」のイメージにほかなりません。

逆に言えば、本質的にはユグドラシルはこの三人のノルニルの登場と同時に大樹になったとも言えましょう。根と先端といった指向性はループする永遠の楽園状態には不要です。後に述べますが、「過去」にあたる根は常に「根をかじるドラゴン・ニーズヘグ」による浸食を受けている。ノルニルは日々ユグドラシルに水をやり、浸食された分を再生させる。

また、ウルズの泉のほとりに住む運命の女神は、毎日のように、泉から水を汲み、泉のまわりの泥と一緒にトネリコの上に注いで、枝が枯れたり、腐ったりしないようにすると、いわれている。

−−−−−−『スノリのエッダ』

ユグドラシルの根をかじるニーズヘグ

彼女らがユグドラシルの時間を進めているのです。斯様に、運命を見通す巫女というのは単なる「超能力者」というものではなく、その世界の世界観に「ループ→直線」の「運命」が発生しうる時間軸を導入する役割を持っているのだと言えましょう。

オーディン

次に、「時間軸としてのユグドラシル」というイメージから導かれる展開として、最高神オーディンそのものが重要となってきます。

スレイプニールに乗るオーディン

ノルニルの持つ運命を告げる能力はオーディンも獲得するところとなるのですが、このための三つの力を得て行く過程が大変注目されます。すなわち見通す力(ミーミルの泉の力)・それを示す文字の獲得(ルーン文字をもたらす)・運命の詩を語る霊感を得る蜜酒の獲得の三つです。

霜の巨人のいる方に向いている根の下にはミーミルの泉があって、知恵と知識が隠されている。この泉の持ち主はミーミルという。彼は知恵の固まりだが、それは、彼が泉の水をギャラホルンという角杯で飲んだからなのだ。そこへ万物の父がやってきて、泉から一口飲ましてくれ、といった。そして、自分の目を抵当にしてやっと飲ましてもらった。

−−−−−−『スノリのエッダ』

これが運命を見通す知恵を獲得した次第です。泉は時間の切断面です。そして、ここでオーディンが片目を失っているのが重要ですね。蛇神とそれに仕える系譜に片目、一つ目のイメージがついて回ることはこれまでにも何度か指摘しました。オーディンもそのコードをもっているのです。

わしは、風の吹きさらす樹に、九夜の間、槍に傷つき、オーディン、つまり、わし自身にわが身を犠牲に捧げて、たれもどんな根から生えているか知らぬ樹に吊りさがったことを覚えている。

わしはパンも角杯も恵んでもらえず、下をうかがった。わしはルーネ文字を読み取り、呻きながら読み取り、それから下へ落ちた。

−−−−−−『詩のエッダ』

ルーン(ルーネ)文字を得る次第がこう。ゲルマーニーが、

果樹から切り採られた若枝を小片に切り、ある種の印を付けて、これを無作為に、偶然にまかせて、白い布の上にバラバラと撒き散らす。

と占っていたことを思い出しましょう。オーディンはユグドラシルに吊るされながら、この枝の示す予兆を読み取る法を身につけた、ということです。

ルーン文字

さらに彼はこうして得た予兆を詩として語る霊感を得るべく、その霊感をもたらすとされる「霊感の蜜酒」を求めます。それは巨人スットゥングにより、地中深くに隠されていると言う。

わしは錐の先をつかって岩に穴を開け、道をひらいた。だが、上も下も巨人の道(岩)に囲まれて進退きわまった。

(中略)

オーディンは輪の誓いをした、と思う。だが彼の誓いを信ずるものなどあろうか。オーディンはスットゥングを欺いて蜜酒を奪い、グレンズを欺かせたのだ。

−−−−−−『詩のエッダ』

『詩のエッダ』にはこれしか書かれていませんが、別系の伝承に、錐の穴を抜ける際「蛇に化けて」進んだとあります。蜜酒の隠された地中を蛇の知恵の所在する「あちらの世界」と捉えるならば、その経路を通ることができるのは蛇だけだ、ということですね。グレンズというのはスットゥングの娘で、オーディンは彼女をたらし込んで蜜酒を得るわけです。

という次第でした。

しかし、どれもこれもオーディンが「万物の父」であるならば、はじめから彼の持つ能力で良いはずです。実際、もともとはそうだったでしょう。巫女の力が「蛇の知恵」であるなら、元来蛇をもって象徴された神オーディンはその力の由来であったはずです。

つまり、ここではオーディンが一度外された能力の再獲得をする様が語られているのだということです。これはどういうことか。おそらくこれは神の人型化と、蛇のいない(少ない)北方への伝承の伝播の結果だと思われます。

まず「原オーディン」とでも言うべき蛇神がゲルマーニーに信仰されていた。これがオーディンが人型化する際に「人の能力(人型神)」と「世界観を示す機能(蛇神)」へ分化する。多分この時点では人型のオーディンと大蛇神という形だったでしょう。で、蛇のいない北方伝播の際に、蛇が大樹へと変換される。世界観由来(時間軸の示す運命を読み聞かせする能力)の力は、上の物語として再度オーディンへ獲得される。

補足するならば、蛇神というのは樹木に憑依するものなのだ、という点でしょうか。エデンの樹にも蛇が巣くっていました。ギリシアの黄金の林檎の樹は蛇が守っていました。日本のミシャグチも樹木に降り立つ神なのです。この辺がユグドラシルの由来でしょうか。

そしてこのモデルはまた、王(オーディン)と巫女(ウルズ)の関係を示します。

ここで考えられるのは、この変換(原オーディンの人型化)が「王の発生」と軌を一にしているのではないかという点です。「ギリシア」に見たように地上の人の文明のいくつかは母系女権社会から父系男権社会への移行を示すのですが、ゲルマン−北欧もその色が濃いですね。その男権社会への移行期(新石器革命から王の誕生)のポイントというのは概ね循環する時間モデルから歴史的直線的時間モデルへの移行と一致します。

「ギリシア」のクレータのところでは王権と蛇巫女の関係を「協力的」という感じに考えましたが、これはそもそも同時発生なのかもしれません。女権社会上での巫女は、男権的な王の発生とともに時間軸を象徴する「託宣の巫女」へと変質する。時間のモデルの変質が上に述べた王権の発生と同期するならば、ウルズの泉のノルニルたちがユグドラシルを「育て始めた」時期もそこになるはずです。

機織りの巫女は王の発生により生まれる……の、かもしれません。ギリシアのアテーナーが機織りの女神の側面を持つのもそのポイント(メドゥーサとの分離)となるかもしれません。日本のミズハ女が機織姫に変化するのもそのポイントかもしれません。

ウルズが機織姫であり、時間という蛇→大樹ユグドラシルを織りなすイメージは、神に仕えて機を織るとはどういうことなのかを最も良く示す例なのかもしれないですね。

『エッダ』のドラゴン

ニーズヘグ

先にも述べましたが、大樹ユグドラシルの根っこを日々かじっているドラゴンがニーズヘグです。それだけ聞きますとたいそうのんびりしたお話の様ですが、さにあらず。

実は上のユグドラシルの絵にもいたのでした

太陽からはなれた死者の岸(ナーストレンド)の上に、館が建っているのを、わたしは見た。扉は北向き。天窓からは毒液が滴りおち、館の壁は蛇の背骨で編まれていた。

その、重い流れの川を、偽証人、人殺し、人妻を誘惑した者が、徒渡るのを、わたしは見た。ニーズヘグはそこで、この世を去った死者(の血)をすすり、狼は男たちを引き裂いた。おわかりか。

−−−−−−『詩のエッダ』「巫女の予言」

という冥界のドラゴンなのです。名の意味は「怒りに燃えてうずくまるもの」ということですな。上の詩の意味は、ナーストレンドの館がそもそも蛇でできており、そこから滴る毒液が川となり、罪人がその川を渡った挙げ句ニーズヘグと狼に食べられちゃうということです。

エッダの世界を示す図のユグドラシルの根をよく見ると、蛇がたかっているのがお分かりかと思いますが(クリックで拡大)、これがニーズヘグたちです。ニーズヘグ「たち」と書いた通りこいつらは一匹ではないのです。

エッダの世界を示す図のユグドラシルの根をよく見ると、蛇がたかっているのがお分かりかと思いますが(クリックで拡大)、これがニーズヘグたちです。ニーズヘグ「たち」と書いた通りこいつらは一匹ではないのです。

もっと多くの蛇がユグドラシルの下にいるが、馬鹿者はたれもそのことを忘れている。ゴーインにモーイン−−彼らはグラフヴィトニルの子だ−−、グラーバクにグラフヴェルズ。オヴニルにスヴァーヴニルは、いつも樹の枝を噛まねばならぬのだと思う。

ユグドラシルは人が考える以上に苦労をなめている。上の方は牝鹿が食べ、脇腹は腐り、下の方はニーズヘグが噛んでいるのだから。

−−−−−−『詩のエッダ』「グリームニルの歌」

ということでこれだけの蛇どもがたかっているわけです。ちなみにこれらの名の意味は以下の通り。

ゴーインは「荒野に住むもの」の意

モーインは「荒地に住むもの」の意

グラフヴィトニルは「洞窟を訪れるもの」の意

グラーバクは「灰色の背」の意

グラフヴェルズは「野にもぐるもの」の意

オヴニルは「輪を作るもの」

スヴァーヴニルは「眠らせるもの」の意

さて、物の本では大概は下のヨルムンガンドは「世界蛇」としてスケール大きく扱われまして、比べてこのニーズヘグは根っこをかじるネクラな小モノのドラゴンという感じなんですが、ある意味これは逆なのじゃないかと思うのです。

『エッダ』の世界は

・世界の枠組みを示すアイテム(ユグドラシルなど)

・その枠組みで活躍する神々(オーディンから巨人たち)

・人の英雄とその敵手(シグルズとファーヴニルなど)

という階層を持っていると思うのですが、ヨルムンガンドは中間の世界の枠組み内で働くキャラの階層で、ニーズヘグの方が世界の枠組みを示す側のように思われます。

前項でユグドラシルがもともと大蛇だった可能性を指摘しましたが、そことニーズヘグは直結していると思うのです。

「オリエント2」のエジプトなどで述べましたが、そもそも神話というのは混沌(カオス)から人の知恵が理の秩序の体系(コスモス)を形成してくる過程を描いたものだ、という側面があります。これを混沌(カオス)→大蛇のユグドラシル、秩序(コスモス)→大樹のユグドラシルと考えますと、ニーズヘグとはユグドラシルがカオスへと回帰しようとしている姿に他ならない。

すなわち、ニーズヘグがユグドラシルを傷つけて破壊しようとしているのではなくて、秩序化のくびきから離れた根の先端で「ユグドラシルの根が蛇の姿に立ち戻っている」のが本来の姿だ、ということです。ウルズたちノルニルはそれを防いで大樹の秩序への指向を促すためにウルズの泉の水をやっている。

大体ヨルムンガンドはトールと戦ったりするのですが、ニーズヘグは上の中間域の神々と戦ったりはしないですね。ラグナレクにおいても基本なにもしない。最後の最後に(ラグナレクが収束し、新しい神々の世界が再生して行くところで)、

下のニザフィヨルから黒い飛龍、閃光をはなつ蛇ニーズヘグが、舞い上り、翼に死者をのせて、野の上を飛ぶが、やがて沈むであろう。

−−−−−−『詩のエッダ』「巫女の予言」

という、これはまさに「巫女の予言」のラストの一文なのですが、この謎の一文に姿を現わすだけです(ニザフィヨルは「暗い山並み」の意)。形状的に「翼」の存在がはっきり書かれているのが注目に値しますね。

これはやはりニーズヘグが枠内で斬った張ったをするキャラクタではなくて、その枠組みそのものを提供する側であることを示しているでしょう。過去であり死であるといったベクトルが示す地底への指向と、大地母神と古層の母系社会の記憶と、大樹以前の大蛇のユグドラシルの記憶。それらに連なって行くのがこの根を噛む蛇です。

『エッダ』上で、世界の根本にもっとも近い存在であるドラゴン、それはこのニーズヘグであると思うのです。

ヨルムンガンドとフェンリル

アース神の神々の中には変わり者がおりまして、ロキと言います。アース神と巨人族の間に生まれた神なので、アースガルド的秩序化に対するアンチのポジションを良くとる。神々を暴言でこき下ろしたりもするのですが、実際自身の血筋にアースガルドの神々に対抗する勢力を生み出したりもします。ヨルムンガンド・フェンリル・ヘルの兄妹もそう。

ロキの子供たち

ヨーツンヘイムにアングルボザという女巨人がいるが、ロキはこの女との間に三人の子供をつくっている。第一が、フェンリスウールヴ、第二がヨルムンガンド、すなわちミズガルズの大蛇、第三がヘルだ。

−−−−−−『スノリのエッダ』「ギュルヴィたぶらかし」

フェンリスウールヴが怪狼フェンリル族のこと。族としましたが、以下に述べるように色々いるのです。

ヨルムンガンドが大蛇。大地の帯とかイェルムンガンドとか狼の兄弟とか書かれまして、何気に「ヨルムンガンド」の名はほとんど出てきません。

この兄妹は生まれた途端にオーディンらから危険視されて封じられるのですが、ヨルムンガンドに関してはこう。

そして彼らが彼のところにやってくると、オーディンはその蛇を、すべての国々をとりまく深い海洋の中へ投げ込んだ。それで蛇は、大洋の中に横たわりながら、陸地をとりまくようにして育ち、自分の尻尾を噛んでいる。

−−−−−−『スノリのエッダ』「ギュルヴィたぶらかし」

左図クリックで拡大すると中段の海をぐるっと蛇が回っているのが見えますね。この巨大化によってヨルムンガンドは「世界蛇」「ミズガルズオム(ミズガルズの大蛇)」などと言われるようになるのです。ヨルムンガンドが自分の尻尾を加えておとなしくしてるのに飽きてもぞもぞ動くと海は高波大シケとなってしまう、ということなのです。

左図クリックで拡大すると中段の海をぐるっと蛇が回っているのが見えますね。この巨大化によってヨルムンガンドは「世界蛇」「ミズガルズオム(ミズガルズの大蛇)」などと言われるようになるのです。ヨルムンガンドが自分の尻尾を加えておとなしくしてるのに飽きてもぞもぞ動くと海は高波大シケとなってしまう、ということなのです。

有名な逸話としては、戦の守護神トールに「釣られた」というのがありますね。トールは巨人ヒュミルとある種力比べ的な釣りに出かけるのですが、

人間を守護し、一人よく蛇を殺す者は牡牛の首を釣針につけた。神々の憎しみをかう大地の帯(蛇)は釣針にパクリと食いついた。

剛勇のトールは毒蛇を力まかせに船縁まで引っぱり上げた。そして、狼の兄弟の、いやらしい髪の山(頭)に槌で一撃を加えた。

怪物は吼え、石だらけの海底はとどろき、古い大地はぐらぐらとゆれた。

それからこの魚は海に沈んだ。

−−−−−−『詩のエッダ』「ヒュミルの歌」

というやつです。表現が色々なんですが、下線を引いた部分は皆「トール」を指します。トールとはオーディンと神界を二分する人気の戦闘の神様で、南の方の「雷を持って戦う最高神」クラスのギリシアのゼウスやウガリットのバアル、遠くはインドのインドラまで連なる印欧語系の由緒正しい神様でしたね。お話の方はこれヨルムンガンドは逃げただけで勝負はついていません。左の牛の頭で釣られるヨルムンガンドの絵が有名ですね。

というやつです。表現が色々なんですが、下線を引いた部分は皆「トール」を指します。トールとはオーディンと神界を二分する人気の戦闘の神様で、南の方の「雷を持って戦う最高神」クラスのギリシアのゼウスやウガリットのバアル、遠くはインドのインドラまで連なる印欧語系の由緒正しい神様でしたね。お話の方はこれヨルムンガンドは逃げただけで勝負はついていません。左の牛の頭で釣られるヨルムンガンドの絵が有名ですね。

この二人(?)はこうして因縁めいた関係となるのですが、最後の対戦ラグナレクでも対戦します。

大地の帯は空高く大口をあけ、恐ろしい蛇の両顎が広々とあけられる。ヴィーザルの身内、オーディンの子は、狼が死んだいま、大蛇を向こうにまわして立ち向かわんとする。

そのとき、フロージュンの音にきこえた息子が来たり、オーディンの子は、狼と戦いをいどむ。ミズガルズの尊い守護者は、怒りにまかせて、彼を討つ。人々は残らず家を後にせねばならない。フィヨルギュンの子は、蛇の前から九歩退いたが、これは恥ずべきことではない。

−−−−−−『詩のエッダ』「巫女の予言」

イマイチ分かり難い部分は以下の通り。

トールはミズガルズの大蛇を血祭りにあげる。それから九歩その場から引きさがったところで大地に倒れて死ぬ。大蛇が吹きかけた毒のためだ。

−−−−−−『スノリのエッダ』「ギュルヴィたぶらかし」

下線部が「トール」を指すのは前に同じ。要するにトールとヨルムンガンドは相打ちに終わるわけです。その大きさから「世界蛇」と言われはしますが、全体的には単なるモンスターですね。それほど「世界」を示す象徴性を持っているのかというと疑問です(この理由は後述)。

で、ですね。さりげなく太字が混入してますが、ここが問題なのですよ。釣られてる方の「怪物は吼え、」の部分ですが、ここは原語で「トナカイの敵」と書かれている。この表現は狼を指す表現なのだそうですね(訳注)。邦訳では海に狼はないだろうということで「怪物」と訳しているわけです。

これだけだったら「ちょっと間違っちゃった」ですむのですが、これがそうはいかない。「オーディンの子は、狼と戦いをいどむ。」ともあるのです。この抜き書きした部分の直前にオーディンvs怪狼フェンリルの戦いが終わってまして、この局面もう狼はいません。だのにオーディンの子トールは(実際ヨルムンガンドと戦うのですが)、なぜか狼と戦うのだと書かれている。

こりゃ一体なんなのだ、と言いますと、すなわち狼ってのは蛇と同じ様なものなんだろうと思うのです。いや、もちろん生物学的に同一視はしていなかったでしょうが、はじめに北欧の気候風土への注意で述べたように「蛇のいない」土地への伝承の伝播経路で蛇のニッチを狼が上書きして行った過程がここに表れているのだろうと思うのです。「ゲルマーニー」で述べたように、もともと彼らは蛇と狼を近い象徴性を持つものとしてましたしね。

要はフェンリルとは半ば蛇だ、ということです。

なんとこれはフェンリルなのです

そのフェンリルなのですが、怪狼の代名詞として有名ではありますが、意外と『エッダ』本編ではあれこれ錯綜していて難しい。まず「フェンリル」とは何者なのか。

上に見たようにロキと巨人族の母との間にできた子なのですが、ヨルムンガンドが大洋に、ヘルが冥界へ放り出されたのに対してフェンリルは神々に飼われる。しかし、狼が神に仇なすと予言されてますので、すったもんだの末フェンリルはグレイプニルという足枷をされ、口に剣を突っ込まれて大口を開けたままラグラレクまで神々を恨みながら寝てることになります。

んが、

東の、イアールンヴィズに一人の老婆がいて、フェンリルの一族を生んだ。彼らの中の一人が、怪物の姿をして、日を呑み込む者になるのだ。

−−−−−−『詩のエッダ』「巫女の予言」

とあり、こういった「太陽を呑み込もうと追いかける狼」というのがまたフェンリルなのです。

「それは二匹の狼なのだ。太陽を追いかけているのはスコルという名前だ。太陽はこれを怖れている。いつか、つかまるのではないかと。そして、太陽の前をかけているのは、ハティ・フローズヴィトニスソンといい、月をつかまえようとしているのだが、いつかはそうなるだろう」

−−−−−−『スノリのエッダ』「ギュルヴィたぶらかし」

ということですな。さらには「巫女の予言」ではラグナレクの開始を告げるのは戒めを解いた「ガルム」が走り出すことによる、と書かれていましたね。

もー、どれがどれやら、ということなんですが、ここでは便宜的に「フェンリル」を怪狼一族を示す名前、「スコル」をその中の太陽を追うフェンリル、「ガルム」をラグナレクでオーディンを倒すフェンリル、としましょう(「ガルム」は「犬」一般を示すので少し怪しい……あくまで便宜です)。

そこで話はヨルムンガンドに戻るのですが、このドラゴンと前項のニーズヘグとの関係を思い出しましょう。ニーズヘグの方がむしろ世界の枠組みを示すドラゴンである、という話でした。

これは、前項に述べた「原オーディン→ユグドラシル」の変節の過程と関係があると思うのです。原オーディンから「人型」でない部分がまず大蛇として、次いで大樹として分離するのですが、この「大蛇→ユグドラシル」を詳しく追いますと、

大蛇───ユグドラシル・ニーズヘグ(世界の枠組み)

└─ヨルムンガンド(枠内のキャラ)

ということじゃないかと思うのですよ。最終的に「蛇」の姿はヨルムンガンドとして枠内のキャラとしてパージされた。そして、フェンリルも同じことが起こっていると思うのです。

フェンリル───スコル(世界の枠組み)

└─ガルム(枠内のキャラ)

ということです。太陽を追う(蝕神)としてのスコルは世界の枠組み側であって、神々と戦ったりはしないということですね。フェンリル族の錯綜というのはこのような階層への適応の結果と言えましょう。

さて、このあたりが『エッダ』のドラゴンでした。えぇ〜!ファーヴニルは?という感じですが、それは下の「ゲルマンの英雄」にて扱います。先に見た通り、この辺はもう一階層下のいわゆる「サガ」の分野ですし。

いずれにしても、ニーズヘグ・ヨルムンガンド・フェンリルといったモンスターたちは、それぞれのお話を追っておしまい、というものではないというのは垣間見えたでしょうか。補足するならエジプトでは太陽ラーを食べようと待ち構えるのは大蛇アポピスであり、インド−東南アジアで太陽に挑もうとするのは「彗星の蛇ラーフ」であったことも思い返されます。蝕神というのは蛇の系譜。それだけでもフェンリルという狼の由来がどこにあるかは考えどころと言えましょう。

『エッダ』の世界はファンタジーのひな形として重視されますが、それだけではなく、ゲルマンこの方の「変遷してきたコードの束」として読み解く必要の大きな神話群である、ということです。

ゲルマンの英雄

シグルズとファーヴニル

『エッダ』の英雄譚の白眉とも言うべきシグルズの物語は、その後半生、その子孫の動向(あるはこちらの方が古い)まで含めますと結構膨大なストーリーとなります。また、『エッダ』より下ってこの一族の物語は『ヴェルスンガ・サガ』として別途まとめられてもいます(12C頃)。あ、「シグルズ」というのはジークフリードのことです。言語による読みの違い(マイケルとミッチェルとか)程度のものですな。ここでは彼の若年期の「ドラゴンスレイヤー」としての一件を扱いましょう。

シグルズとファーヴニール

『詩のエッダ』の「レギンの歌」「ファーヴニルの歌」と続くあたりですね(その前後の「グリーピルの予言」と「シグルドリーヴァの歌」も少し)。

ファーヴニルとレギンは兄弟で、「巫女の予言」によれば小人(ドワーフ)族です。彼らとその父(フレイズマル)はかつて神々との交渉で莫大な黄金を得ました。で、これをぶんどろうとして兄ファーヴニルは父を刺してしまう。そして黄金を独り占めすると、野に下ってドラゴンに化け、何人たりとも近づけないようにしてしまう。

そんなレギンのところへやってきたのが人間のシグルズ。彼はシグムンド王の子にして大女神フレイヤの兄妹フレイを祖とするという並びなき勇者なのです。レギンはこの若いシグルズを世話し、あれこれ教えるとともに「名剣グラム」を与える(ドワーフは強力な武器職人)。

そして、シグルズはまず自分の父シグムンドを殺した仇、リュングヴィの三兄弟を討ち(この辺までが「レギンの歌」)、いよいよ今度はレギンの兄、ドラゴン化して宝を守っているファーヴニルに挑むことになります。レギンの入れ知恵によりその弱点を知ったシグルズは、ファーヴニルの通り道に穴を掘り、ドラゴンが頭上を通るとその穴から、柔らかい腹部を通して心臓を刺し貫いたわけです。

穴からの攻撃はイマイチ絵にならないらしい

これにて討伐なのですが、実はこのあたり「激闘」というのは書かれない。上に書いた様な討伐に至る概略が冒頭にさらっと書かれ、その後瀕死のファーヴニルとシグルズとの問答が「ファーヴニルの歌」の本体なのですな。

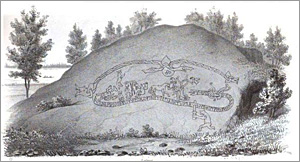

セーデルマンランドの岩絵

この物語がどのくらいに成立していたのかというのも難しいらしいんですが、上の写真の岩絵(左がシグルズ。スウェーデンのセーデルマンランド)は1020年くらいのものらしく、10C後半には北欧にこのお話はあったのだろうとされています。

この物語がどのくらいに成立していたのかというのも難しいらしいんですが、上の写真の岩絵(左がシグルズ。スウェーデンのセーデルマンランド)は1020年くらいのものらしく、10C後半には北欧にこのお話はあったのだろうとされています。

さて、ファーヴニルを討ったシグルズなんですが、レギンはこの際、黄金よりもこのドラゴンの「心臓を食べる」ことに執着を見せる。

レギン

「シグルズ、まあかけなさい。わたしはねようと思う。ファーヴニルの心臓を火にあぶってくれ。血を飲んだ後で心臓を食べさせてくれ」

−−−−−−『詩のエッダ』「ファーヴニルの歌」

「輝く命の筋肉(心臓)」と書かれているこの心臓ですが、どうもこのドラゴンの血を飲み、心臓をあぶって食べる、ということの方が黄金よりも重要となっているらしい。

シグルズはファーヴニルの心臓をとり、枝に刺してあぶった。心臓から流れ出る血が泡立って、すっかりあぶりあがったと思ったとき、指でつまんで、できたかどうか試した。すると指を火傷したので急いで口の中に突っ込んだ。ファーヴニルの心臓の血が彼の舌につくと、彼は鳥の言葉がわかるようになった。彼は四十雀たちが薮でさえずっているのをきいた。

−−−−−−『詩のエッダ』「ファーヴニルの歌」

このため、寝ているレギンがシグルズを裏切り彼を殺そうとしていることを四十雀たちの声から知るのです。シグルズはレギンの首をはね、黄金を得ると、四十雀たちの声に従って山の上に眠る一人のヴァルキューレ・シグルドリーヴァの許へ向います。

ということで、この「ドラゴンの心臓(と血)」というのは、口にした者に、鳥の声が聞こえる(意味が分かる)ようにさせるのですが、無論それは「たとえ」です。「圧倒的なドラゴンの知恵を得る」と解釈した方が良い。それがこの前後に描かれていまして、上に指摘したように激戦よりも問答が主体となるシグルズとファーヴニルなんですが、ここでシグルズはイマイチ良く分からないことをドラゴンに問うている。

シグルズ

「ファーヴニル、賢者といわれ、あまたのことに通じているお前のことだ、おれに教えてくれ。困っているときにやってきて、出産を助けてくれる運命の女神は誰だ」

−−−−−−『詩のエッダ』「ファーヴニルの歌」

宝を守るドラゴンを倒して彼に問うのがこれです。「はぁ?」って感じですよね。で、瀕死のファーヴニルは律儀に答える。

ファーヴニル

「女神たちは生まれがまちまちで、同じ一族の者ではない。アース神族の者もいれば、妖精もいるし、またドヴァリンの娘もいる」

シグルズ

「ファーヴニル、賢者といわれ、あまたのことに通じているお前のことだ、おれに教えてくれ。スルトとアース神が剣の露(血)をまぜる島は何というのだ」

ファーヴニル

「すべての神々が槍をふるわなければならぬところはオースコープニルというのだ。彼らが渡り終えるとビルレストは壊れ、馬たちは河の中を泳ぐ…………」

−−−−−−『詩のエッダ』「ファーヴニルの歌」

といった感じ。

これは、順序は前後していますが、「ドラゴンの知恵を得る」という状況がすでにスタートしていることを示すのでしょう。さすがに、ここでずらずらこの展開というのもどうかということなので、これがこの後に続く「シグルドリーヴァの歌」へと続くのです。

シグルドリーヴァはヴァルキューレの一人。かつての戦で、戦勝をオーディンに約束されていた王グンナルに対して、敗北が定められていたアグナルにシグルドリーヴァは味方し、グンナルを倒してしまう。これがオーディンの怒りに触れ、彼女は眠りの茨で永遠の眠りにつかされてしまったのです。このへんこの役回りがワーグナーの『ニーベルングの指環』ではブリュンヒルデだったりでややこしいのですが、その辺りはまた後で。

シグルドリーヴァとシグルズ

これを四十雀たちから聞いたのがシグルズですね。彼はシグルドリーヴァの眠る山頂へ赴き、彼女の戒めの鎧をグラムで切り裂き、眠りを解いてしまう。そして、目覚めたこのヴァルキューレからさまざまな知恵を得ることになるのです。

シグルズは坐って女の名をたずねた。女は蜜酒のみちた角杯をとり、記憶の酒を彼にわたした。

(中略)

シグルズは、もし全世界のことに通じているなら自分に知恵を授けてくれないかといって頼んだ。

シグルドリーヴァはいった。

「戦の樹(勇士)よ、力と名声の混ぜられた麦酒をおもちしましょう。その中には呪文と医療のルーネと効き目の強い魔法と愛のルーネがいっぱい入っているのです………」

−−−−−−『詩のエッダ』「シグルドリーヴァの歌」

以下重要なルーネ(ルーン文字)の使用法から、日頃の心得までさまざまな知恵が語られ、シグルズはそれを得るわけです。

おそらくこれが、その心臓を口にした者に与えられる「ドラゴンの知恵」の本体なのでしょうね。話の流れ的にこう分割した、という。これはこれまでに見てきた「蛇の知恵」の獲得に連なるお話であると思います。「あっち」と「こっち」の世界を行き来するモノが蛇であり、その蛇に何らかの形で関与し、「あっち」の世界へアクセスすることで高度な知恵を得ることができるのだ、という世界各地で見てきたものでした。

ルーネの知恵がオーディンによってもたらされたものであるとされ、そのオーディンの古い姿が蛇であり、北欧の知恵もまたそのような蛇神と縁が深いであろうことはここまでに指摘しました。シグルズの知恵の獲得も、まったくのところこの流れに沿うものと言って良いでしょう。

んが、シグルズはこの知恵により良き王となりめでたしめでたし、とはいかないのです。もともとファーヴニルの守っていた宝には神々の呪いがかけられていた。ここから勇者の物語はゲルマン型悲劇の舞台へと移行しますが、その前に、「宝を守るドラゴン」に関してもう一つのお話を見ておきましょう。

ベーオウルフのドラゴン

『ベーオウルフ』は『エッダ』からは離れます。イギリスで編まれた英雄叙事詩で、舞台はデンマークとスウェーデン。舞台は北欧ですが、特に北欧の神々やらは出てきませんで、「神話」の体系とはあまり関係を持ちません。8C〜9Cに成立していたのでは、と言われますが、現存するのは10Cの写本があるのみ。と、いっても10Cの写本というだけで相当貴重な代物です。

余談ですが、これを研究していたのが『指輪物語』のトールキンです(彼は言語学者です)。もともと『ベーオウルフ』は古英語研究者の間では良く知られていたテキストですが、それはあくまで英語の古い形を探る、という目的でして、当時の学会では英雄とかドラゴンとかいう「おとぎ話要素」は学問ではないとして顧みられていなかった。これをその総体として価値をうったえたのがトールキンで、彼以降古文献の神話的な要素が脚光を浴びて行きます。

J.R.R.トールキン

「ベーオウルフ」というのはこのお話の主人公の英雄王の名なのですが(要するにベーオウルフ王の一代記)、ベーオウルフなくしては『指輪物語』の人間の王アラゴルン(左)もなかったでしょう。そのくらいあのアラゴルンはベーオウルフです(笑)。あ、そういえばトールキンは大魔法使いガンダルフのイメージはオーディンだと言ってましたね。

「ベーオウルフ」というのはこのお話の主人公の英雄王の名なのですが(要するにベーオウルフ王の一代記)、ベーオウルフなくしては『指輪物語』の人間の王アラゴルン(左)もなかったでしょう。そのくらいあのアラゴルンはベーオウルフです(笑)。あ、そういえばトールキンは大魔法使いガンダルフのイメージはオーディンだと言ってましたね。

さて、この『ベーオウルフ』ですが、余計な悲劇や神話要素がなく、ガチムチの英雄譚ですのでアングロ・サクソン的に今では非常に人気が高い。ここ10年ちょっとの間に3回も映画化されています。

ベーオウルフとグレンデル(2005)

あらすじですが、デンマークの王フロースガールが豪壮な宮殿を建築し、完成したこのヘオロット(牝鹿)宮殿で連日の酒宴をも要していましたところ、この華やかな宴をねたんだカインの末裔の巨人グレンデルがこの館に攻め込む。魔人グレンデルはそりゃ強いのでして、家臣らは皆ぶっ殺されます。かくしてせっかくの宮殿は誰も近寄らなくなり十二年が過ぎます。

これを耳にしたのがイェーアト族(スウェーデン南部)の勇士ベーオウルフ。フロースガール王のところに赴きまして、化け物退治を申し出る。で、ブッチギリの強さでこの魔人グレンデルの腕をもぎ取り、グレンデルは逃走。今度はこのグレンデルの母が復讐に乗り込んでくるのです。しかし、これもベーオウルフがその住処の沼地にまで追い込んで、死闘が始まります。もと持っていた剣では歯が立たず、ピンチに陥りますが、巨人たちの沼底の洞窟の住処はまた財宝のありかでもありまして、その中にあった巨人族の霊剣(勝利を呼ぶ剣)を使ってベーオウルフはグレンデルの母を討伐。この時グレンデルはすでに事切れていまして、これにてヘオロット宮殿をおそった脅威はベーオウルフによって討ち滅ぼされました。

というのが若かりしベーオウルフの活躍の第一部。魔人グレンデルは「カインの末裔」とされてますが、このカインとは旧約聖書の「カインとアベル」のカイン。兄弟殺しの罪で荒野で魔物と化し、その末裔がグレンデルというわけです。このくらいすでにキリスト教の影響が大きかったのですね。

この第一部は巨人退治でして、「ドラゴン」的にはとりあえずこんなところなんですが、気になる点をいくつか。

まずWikipediaにこのグレンデルが「ドラゴンとも言われている」と書いてある。最古の写本が一冊あるだけなのにどこでそうなるのかという感じですが、この写本は一度火災にあっておりまして、周辺が焼けてしまっていての欠落というのは確かにあるのです。その欠落次第で「巨人→ドラゴン」というのもあり得るのでしょうか。謎です。

次に、この巨人親子の住処の沼地ですが、ここに竜蛇がウヨウヨしている。

その時、彼らは水辺に数多の蛇(くちなわ)が群がり、

妖しき水蛇が水面を泳ぎ回り、

また、水の魔物が岬の斜面に

身を横たえているのを見た−−これらと同類の

蛇や怪獣が、帆船の通う潮路の上にて

朝方に剣呑なる企てをなすのだ。

−−−−−−『ベーオウルフ』

引用は岩波文庫:忍足欣四郎 訳『ベーオウルフ』より(以下同)。

これらから一頭仕留めて引き摺り上げたりしていますな。

激しく攻めまくられて、遂には岬の上へと

引き揚げられた。人々は恐ろしき

奇怪なる獣を目の当たりに見た。

−−−−−−『ベーオウルフ』

うーん、どう奇怪なのかもうちょっとちゃんと書いていただきたい(笑)。

また、グレンデル戦の前に語られるさらに若いころのベーオウルフの活躍に海中戦がありまして、ここもちょっと心に留めておきたいところです。

ベーオフルフはデンマークのとある勇士と遠泳の技を競うのですが、海が荒れ、魚たちが殺気立ってきます。

峻烈なる朔風が吹き付けてきた。波浪は荒れ狂った。

海に棲む魚の怒りは掻き立てられた。

その時、手もてしっかりと綴り合わせたる

わが鎖鎧、編んで作りなしたる戦の衣が、

わが身を敵から守ってくれた。黄金にて装われて

わが胸の上にあったのだ。恨みを抱く害敵は

それがしを水底へと引き摺り込み、怒り狂って

それがしをむんずと引っ掴んだ。さりながら、

幸運にも剣の切っ先にて妖怪をば

捉えることを得た。激しき格闘の最中に、

わが手もて獰猛なる海の獣を斃すことができたのだ。

−−−−−−『ベーオウルフ』

鎧着て泳いでますな(笑)。この「(海の)妖怪」「海の獣」がナニモノかが興味津々なわけです。いや、分かんないんですが。続く節では「海の物の怪を九頭退治した」ともあります。このへん原文にあたらないとこれ以上進まないわけですね。上の沼地の水塊と同じ単語かどうか、とかね。

で、ここから本題の第二部。

(なのですが、疲れたので「つづく」…爆)

目次へ

目次へ 中国

中国 ゲルマーニー

ゲルマーニー

ページの先頭へ

ページの先頭へ

この項目へ

この項目へ