ドラゴン:オリエント1

雑記帳:た行

龍の起源

これより「ドラゴン」は西の世界へと突入します。ここまで中国・日本・インドとめぐってきた東の世界ではわれわれの住む日本と大まかには同様なイメージを持つ竜蛇が語られてきたのですが、この先はいささか趣が異なります。

ですんでここで一旦お話を一気にその深層へ潜らせまして、この先の「なじみの無い龍たち」を見ていくための思考のツールを準備しておきましょう。ぶっちゃけそれは「龍の起源」は何だ、というお話です。

はじめにお断りしておきますが、今のところ「龍の起源」を物的証拠を持って明らかにした人というのはいませんし、ここでそれを可能とする新遺物を発表しようというわけでも勿論ありません。しかし、ドラゴンが人類史に大きな意味を持つイメージであるならば、「ここで生まれてくれないと困る」と私が大変わがままに考えるポイントがあって(笑)、この先の西のドラゴンたちもそのベースあっての記述となるので、おつきあいしましょうという方は読んでおいてください、ということなのです。

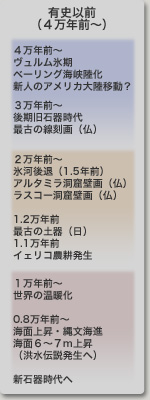

これが大まかに現在知られている「古い龍らしきもの」の発見状況。

こう見ますとだいたい青円・赤円の時間・空間において龍は生まれたんだろう、という感じ。イェリコは最古の農耕の痕跡を持つ定住集落ですが、これは別に「ドラゴン」の意匠が発見されてたりするわけではありません。全然関係なくまだ発見されてない別のところでの独自発生かもしれないじゃん、いや、まるで違うルートでの伝播かもしれないじゃん、と当然いくらでも反対は可能なんですが(具体的な証拠はありませんし)、「こう考えると良い感じに収まる」んですよ。何となれば、この青円・赤円の空間と時間というのは人類が旧石器時代の狩猟による移住生活から農耕・牧畜による定住生活の新石器時代への幕を開けたまさにその地点だからです。あ、だから上のポイントが「それ(龍の発生)に違いない」と主張したいんじゃないですよ?例えば中央アジアが新石器革命の本当の舞台で、上はそれが東西に分かれた結果だ、でも勿論良いのです。

そう、私は「龍:ドラゴン」はこの「新石器革命の地」において生まれたのだと考えているのです。それどころか「もしそうでなかったら龍について考察する意義がなくなる」くらいに思っています。

対称性の破れ

物理学じゃないですよ?

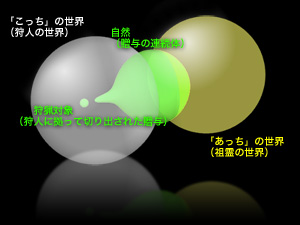

狩猟による生活を送ってきた旧石器時代の人類が農耕・牧畜を「発明」して、自然との関わり方を大きく変えた新石器時代へと移行する局面に関して、私はこれを中沢新一さんの言う「対称性人類学」の枠組みで捉えています。要約しますとこんな感じ。

現生人類(ホモサピエンス・サピエンス)は、三万数千年前に脳の構造が劇的な変化を見せたことによりスタートする。ホモサピエンスの脳は、いくつかのパートに分かれていた脳を分かれたまま巨大化させてきました。その巨大化の頂点は、ホモ・ネアンデルターレンシス(ネアンデルタール人)で、これはわれわれの脳より大きい。ここでこの分化したまま巨大化した脳を全体的にコンパクトにした上、その各パートをつなぐ新領域(大脳新皮質)を発達させたのがホモサピエンス・サピエンス……つまりわれわれだということです(ネアンデルタールが現生人類の直系の祖ではないですが)。

ネアンデルタール:ホモサピエンス

これによりわれわれは「(脳の)異なる機能領域の間をつなぐニューロン組織と、そこを自在に動いていく流動的知性があらわれ(『緑の資本論』)」、身の回りにある違うもの同士を隠喩や換喩によって交換していく言語と思考のスタイルを獲得することになりました。

これが旧石器時代後期に人類が膨大な神話を語り出す契機になったとされます。自らの行為の帰結が「バラバラな脳」によって捉えられていたネアンデルタール人と違い、われわれは色々悩まなくてはいけなくなりました。生き物を「狩って」「食べたら」その生き物は「消滅」するわけですが、その行為の果てはやがて「環境そのものを消滅」させてしまうかもしれない。そのような「」でくくられた各概念を一続きに考える様になったのです。

ここに人々は自然と人間との「対称性」と「非対称性」を発見し、対称性を維持することが自らの周辺の環境を永続させることだと考えました。狩人が動物を殺した分動物が人間を殺せば対称性は保たれます。が、既に人々は人間の持つ知恵が一方的に動物を狩ることを可能としていることに気がついていました。つまりそこには非対称が生じているわけです。だから、その非対称関係を何とか対称関係へと戻すべく、狩りの手法を制限するための「神話」を語り、動物たちと人間が同等でなければならない世界を示す「神話」を語り、祖霊の世界とこちらの世界との流通というモデルによる全体的な対称性の安定を示す「神話」を語ったのです。

しかし、やがてこの世界にはもはや不可逆としか言えない「非対称性」がもたらされることになります。狩りの対象を「動物の王」とし、あるいは「森の王」とし、あるいは「海の王」として、彼らとの対称的な交換によって人間にもたらされてきた自然の豊穣を、「人間の王」の所有するものへと囲い込んだのです。すなわち農耕と牧畜の発明。新石器革命です。

初期の王たちにとっては、「動物の王」「森の王」「海の王」を引き継いだ自然の豊穣を約束する存在であることを示すことが権力の由来であり、だから彼らは動物と人間の合体したハイブリッドな姿として描かれることになるのです(『緑の資本論』)。そして、その人間の王は、もはやなんだってできる。このあたりの状況を中沢さんは以下の様に表現しています。

それ(圧倒的な非対称)が決定的になるのは、動物の家畜化がはじまってからだ。それまでは狩猟の成功も不成功も、客人として人間のもとを訪れる動物の好意に大いに左右されていた。それが家畜になると、もう動物のデリケートな心理状態に左右されずとも、確実に肉や皮を入手することができるようになった。相手の都合や思いなどにはおかまいなしに、いつでも好きなときに動物を利用できる。そうなると動物はもう主体性を失った「客体」だから、モノのように自由にその生命を扱うこともできるようになる。動物のことばは完全に奪われた(『緑の資本論』)。

対称性の時代、旧石器時代の神々とは「動物の王」「森の王」「海の王」達であり、彼らとの対称性を保証する契約を示すものが「神話」でした。しかし、新石器革命のもたらした「対称性の破れ」は、この「自然の王」との契約ではうめられない。こうして新石器時代以降、人々はそのギャップを埋め合わせるための「自然を超えた神々」を生み出していくことになります。あるいはそれは形而上的な神の出現であるとも言えます。その極限にわれわれは姿を持たず、すべての自然に超越する名前のみの神、「一神」というすべての対称性を拒絶する神、ヤハヴェの出現を見ることになります。

蛇から龍へ

大体お分かりかと思いますが、上に見た「対称性の時代」と「非対称性の時代」に呼応するのが「蛇」と「龍」です。

整理しましょう。

対称性の時代、人々は祖霊の世界とこちらの世界を想定し、その流通が対称に保たれることを「動物の王」達と契約し、神話として語ってきました。そして、このふたつの世界を行き来するものが蛇だったのです。通常の生き物はその生死に際してだけ魂によってこの通路を通るのですが、蛇の持つ(脱皮による)不死のイメージは、蛇のみが「生きたままその通路を行き来できる存在」であるという想定を生み出したのだと思います。「ドラゴン:日本」に見た様な祖霊の世界とのゲートから這い出してくる存在である蛇です。

またそれは「祖霊の世界=生命力の源泉」であることから、蛇がこの世界の生命力の流れそのものであるというイメージに繋がり、河川の広がりも大地に伏流する力の流れも蛇であることになり、それが空中に放射される様は虹であり蛇であるとなるのです。

ここに新石器革命が起こり、人々は自然に対して圧倒的な非対称を持つ存在となります。自然は人の膝下に置かれますから、自然そのもののイメージではこのギャップに対称性をもたらすことはできない。単独の「動物の王」では、人間の王がふるう非対称性の力と対をなすイメージはもたらせないのです。人間の王と対になる自然を超えたイメージが必要とされ、もはや「蛇」では足らなくなったのです。そこでは、蛇は自然のイメージを超えて、蛇以上の蛇にならなければいけなかった。

これが龍の起源です。

新石器革命により発生した人間の王は、この自然のイメージを超えた神との契約により人間の抱えた圧倒的な非対称性の生ずるギャップを埋めようとした。だから、その蛇を超えた蛇が王権(自然の王の力の委譲)の由来であるとする際、それが同体であるというイメージが人の頭に蛇の体の像で表される王の姿(蛇身の王)、あるいは(下っては)蛇を冠する王の姿を描き、それを制御するというイメージがかつての「動物の王」たちの習合である「龍」の像、あるいは複数の自然の力のコードの習合を示す多頭の竜蛇を描くのです。

すでにこれまでの東の龍において、このようなハイブリッドな身体を持つ王の姿を見ました。そして続く「オリエントのドラゴン」の中に、制御する対象として描かれた「動物の王」達のハイブリッドである「ドラゴン」達を見ることになるでしょう。

ここで覚えておかなければならないのは、そういったドラゴンたちもまた、人間の持つ非対称性を何とか対称性の安定のうちに持っていこうとする動機が根っこにあるのだという点です。上に見たように、龍の起源とは王に対称性を回復するチャンスを与えることにある。

確かに西のドラゴンたちは、人の王(英雄神)の持つ非対称の力に撃破され、討ち滅ぼされることになります。しかし、その多くにおいては、ドラゴンを滅ぼした英雄もまた死んでしまうのです。これは、ドラゴンを滅ぼす=自然をコントロール下に置く、という良く言われるコードではなく、むしろ対称性を回復できなかった王の末路を示す神話である可能性があるのです。

では、そんな龍の起源へのイメージを手に、西の龍たちを追いかけていくことにしましょう。

メソポタミアのドラゴン

メソポタミアには「ドラゴン」絡みで必ず顔を出すムシュフシュがおります。ムシュフシュは名前のつくドラゴンとしては最古なんじゃないかしら。こいつですね。

イシュタルの門を守る

これは新バビロニア時代(BC7.6C)のイシュタルの門を「再現したもの」で、この絵柄が何千年も建ってたわけじゃないですよ?

一口にメソポタミアといってもこの地域は大本のシュメール人(係累不明)がユーフラテス川下流に打ち立てた文明の主導権がセム系の人たちに移りつつ川上へ中心が移動していく2000年なのですが……

▼シュメール人 BC35Cca〜

▼セム系アッカド人 BC20Cca〜

(古バビロニア)

▽(ヒッタイトのバビロン急襲)

▽(カッシート人の統治)

▼セム系アッシリア人 BC9C〜

(アッシリア・新バビロニア)

こんな感じとなります。

ムシュフシュの最大の特色というのは「常に代表的な神のしもべとして脇に仕えていた」事。BC30C代より古いという由来のあるドラゴンですが、初期シュメール時代には冥界の神につかえている。メソポタミアの攻防とはどの都市がイニシアチブをとるのかの旗取り合戦の様相がありまして、さらに彼らはそれぞれの都市ごとに守護神をいただいてましたので、メソポタミアを代表する神=イニシアチブをとった都市の守護神という図式を持ちます。で、ムシュフシュはこの神々の変遷に際してその時々を代表する神が必ず従えることになった。

例えばこの後出る古バビロニアに関しては、エシュナンにおいて冥界の王ニンアズに従っていたムシュフシュは、この都市神がニンアズからティシュパクに代わるのにあわせてティシュパクに従うようになり、さらにこのエシュナンをハンムラピ王が攻め落とし、バビロンにその主権が移るのにあわせてバビロンの守護神マルドゥクに従うことになります(『シュメル』)。

もともとは「怒れる蛇」の意味で、蛇の体に角を持ち、獅子の前脚に鷲の後脚、さらにはサソリの尻尾を持つ、とされますムシュフシュですが、この様に主の神が代わろうとも自身は従うドラゴンの位置を占めつづけてきた(この主神の乗り物であるとされた)というのが大変興味深い。

見方を変えれば、これは従っているというよりも主神の方がムシュフシュのキャリア(運び手)となってしまっている、とも言えます。メソポタミアの民はムシュフシュが従っていることを主神の証としたのですね。これは「ドラゴン:インド」で指摘した、信仰の対象(そこでは降雨への祈願)が龍そのものであるか、龍を征服した英雄神であるかのアプローチの別がある、という点に関して、三つ目のアプローチ、常にそのドラゴンが従っている神を信仰する、という形態があったことを示しています。

では、このムシュフシュが一体何を象徴していたのかと言いますと、これはこのドラゴンの古い形がそれを暗示している。

シュメールのムシュフシュ

この形状がBC30C以前のもの。2本の長い首が絡み合っている(『シュメル』)。これがティグリス・ユーフラテスの川を示していることは容易に想像がつきます。つまり、主神がムシュフシュを従えるイメージは、このふたつの河川の氾濫具合に対して責任を持つ存在であることを示している。ムシュフシュをキチンと飼いならすこと=ティグリス・ユーフラテスの川を掌握していること。ということですね。

さて、ではその辺りの模様が実際の神話でどう語られているのかというと残念ながらあまりぱっとする資料は無い様です。もっともムシュフシュがまとまった形で語られるのはバビロンの成立にあわせて起こり、後に編集されたマルドゥクの神話「エヌマ・エリシュ(BC12C以降成立)」においてですが、それはこんな感じ。

エヌマ・エリシュはセム系アッカド人たちがシュメール人たちに代わって覇権を占めていく上で、それまでの神々に対して自分たちの守護神マルドゥクを最高神の座へおさめようという筋の神話です。中心となるのはマルドゥクの台頭に怒った古い神々…中でも創世の女神ティアマトが生んだ11種の怪物をマルドゥクが打ち破り、最後にはティアマトをも両断して人の世の天地と成した、というお話です。

ちなみにこの古い女神「ティアマト」自体が蛇・ドラゴンなんじゃないかとする方も多ございまして、場合によっては目にする「ドラゴンもの」は大体そう載っていたりします(『龍の起源』)。しかし、あれこれ「ドラゴンをピックアップしていない」メソポタミアの神話系のまとめたものを読んでます限りは特に蛇だとかドラゴンだとかいう描写はない模様。ドラゴンを扱う人が勇み足で「ティアマトはドラゴンに"違いない"」としてしまった感じかしら。もっともティアマトは創世の女神にして水を司りまして、イメージ的には中国での女媧に相当しますので、分からなくはないですが。

話を戻しますと、エヌマ・エリシュの中で女神ティアマトが産む怪物たちの一体がこのムシュフシュ。んが、割とあっさりマルドゥクの軍門に下ってしまいます。エヌマ・エリシュというのは神話としては「2周目」とでも言うべきもので、上の「龍の起源」なんかの自然と王権の関係というより人間間の権力の委譲を語る神話なんでして、この辺は結構あっさりしてるんですな。

逆にじゃあより古い構造を持つメソポタミア神話はどこで語られるのかと言うと、これはギルガメシュ叙事詩などがその色を強く持つ。でも残念なことにドラゴンが出てこないんですね。これは神々が名前でしか出てこなくてどんな形か分からない部分が多い、というのもある様ですが。

いずれにせよドラゴン不在だとちょっと筋違いになるのでここではギルガメシュへの言及は避けますが、「対称性の回復に失敗する王」としては大変象徴的な王です。旅の最後にギルガメシュの得た若返りの薬草(海藻)をかっぱらうのが「蛇」。だから蛇は脱皮して「若返る」のだとされます(『オリエント神話』)。この蛇についてはむしろヘブライの旧約聖書のエデンに現れる蛇との関連が濃いので、そちらで詳しくあたろうかと思います。

そんなわけで、ムシュフシュがどんなドラゴンであるのかというのはやはり先に述べた主神に従う位置をずっと維持して来た、という点でしょう。

あとは…何せもっとも古いドラゴンの一種ですんで、周辺のイメージも少し詳しくあげておきましょうか。

上の首を絡め合うムシュフシュのイメージは左図のようにも描かれ、これはギリシアのカドゥケウスの原型なんじゃないかとも指摘される(『シュメル』)。ヘルメス神のシンボルですね。ヘルメス神というのは蛇身の神であるとされ、男根信仰を示したり、境界を示す神格だったり、商売の神だったりと割と「なんでもあり」の神です。日本のミシャグチ様に近いものがある。

上の首を絡め合うムシュフシュのイメージは左図のようにも描かれ、これはギリシアのカドゥケウスの原型なんじゃないかとも指摘される(『シュメル』)。ヘルメス神のシンボルですね。ヘルメス神というのは蛇身の神であるとされ、男根信仰を示したり、境界を示す神格だったり、商売の神だったりと割と「なんでもあり」の神です。日本のミシャグチ様に近いものがある。

境界と言えば、アッシリア帝国の前にカッシート人という係累不明の民族が活躍し王朝を立てたりしましたが(BC16C〜)、彼らはクドゥルーという境界石を好んで作った(『四大文明 メソポタミア』)。これにも角のある蛇が描かれてますね。これがムシュフシュなのかどうかは分かりませんが(脚がない)、バビロンでは新しいマルドゥクの神話ができていっていたけど、周辺民族だったカッシートの人たちはもっと古い蛇のイメージを持っていた、とかはありそうです。

境界と言えば、アッシリア帝国の前にカッシート人という係累不明の民族が活躍し王朝を立てたりしましたが(BC16C〜)、彼らはクドゥルーという境界石を好んで作った(『四大文明 メソポタミア』)。これにも角のある蛇が描かれてますね。これがムシュフシュなのかどうかは分かりませんが(脚がない)、バビロンでは新しいマルドゥクの神話ができていっていたけど、周辺民族だったカッシートの人たちはもっと古い蛇のイメージを持っていた、とかはありそうです。

もともとムシュフシュ自体がズバリティグリス・ユーフラテスの川を示していたのかと言うと微妙で、この川の神はもっと古い……それこそティアマトとかの世代(?)が象徴するのでしょうし、それぞれの都市でその象徴となる神が違ってもいたでしょう。その辺がだんだん寄り集まった、というのはありそうです。ヘルメス−ミシャグチ的に色々な古い神が寄り集まった蛇神・原ムシュフシュというのがいたのかもですね。

また、古い蛇と言えば、シュメールでは他にこんな感じの蛇たちがいました。

七つの頭を持つドラゴン

神を乗せる大蛇

長いのはすでに乗り物のイメージになってますね。多頭の方は詳細は不明。エヌマ・エリシュでティアマトが生み出す怪物たちの中にはムシュフシュの他にもう数体蛇形のものがいますが、ここに七頭の蛇というのがいますからそれと同定できましょうか(『シュメル神話の世界』)。もっともほとんど語ることもなくマルドゥクに敗れちゃうんですが……多頭のドラゴンはメソポタミアではあまりふるわなかった様です。でも、ギリシアにおけるヒュドラなどにそれは受け継がれているのでしょう。ことによったら八岐大蛇のご先祖様かもしれません。

余談ですが、ムシュフシュには昔から「恐竜の生き残り」説がついて回っています。ムシュフシュのイメージは広くエジプトの方まで伝わってるのですが、ナルメル王(BC32C)のパレットに刻まれた姿がこれ(『シュメル』)。

ナルメル王のパレット(部分)

んまあ確かに超首長のブロントサウルスとかに見えなくもない。さてはてという感じですが、その真の姿がなんであるかは……ま、神のみぞ知る、ということで(これぞ「蛇足」…笑)。

![]()

『アヴェスター』

ペルシアのドラゴン

メソポタミアの文明はつづくBC7Cからの東に起こったペルシア人の拡張を受けて古代セム系民族文化としての幕を閉じます。ペルシア人は印欧語族。「ドラゴン:インド」で述べたアーリア人の一派です。

赤ラインがペルシアへの移動

そしてこのペルシアには最凶のドラゴン「アジ・ダハーカ(アジ・ダハーグ)」がいる。古くに彫られたり描かれていたりという像は無いんですが(BC2000年代のバクトリアに「蛇人」らしき図像はある)、三つの頭を持つ大蛇で千の魔法を使いこなすと言う。さらにその体はありとあらゆる「悪」の性質を持つ動物たちで満ちており、斬りつければそこからサソリだナンだと害悪のある小動物が溢れ出る始末で攻撃できない。最終的にアジ・ダハーカと戦った英雄スラエータオナは、結局アジ・ダハーカを殺すことができずにダマーヴァンド山の地下にこの悪龍を封じこめることになりました(『ゾロアスター教』−青木)。

ダマーヴァンド山

ようやく出てきました「邪悪なドラゴン」ですが、これがもうぶっちぎりに「悪」。それもそのはずでこのドラゴンは世界をすべて「善と悪」の二元の相で捉えるゾロアスター教の悪の頂点「アンラ・マンユ」が世界を滅ぼすことを目的に生み出したドラゴンなのです。スラエータオナに封じられるまでには「善の神」達をその魔法で苦しめ、千年に渡って地上を暗黒に封じていたという。しかも終末の時には再び解き放たれ、人と動物の三分の一を貪るだろうとされる(『ドラゴン』)。

アジ・ダハーカの神話は西の世界にも影響大でして、キリスト教の神に敵対する「悪魔としてのドラゴン」はこいつの話が入り込んだものともされます。さらには『ヨハネの黙示録』に登場するサタンそのものの化身である「赤いドラゴン」の原型であるともされる。くわえてこの「悪」を倒す救世主(メシア)の思想もこのペルシアの地で発生し、ユダヤ・キリスト教へ影響したともされる。

アジ・ダハーカはそのくらい(「メシア」の鏡像となるくらい)もうつま先から頭の天辺まで「悪の化身」なんです。

……んが(以下話が長くなります…笑)。

いや、現在一般にそうなってますのですが、細かいところが良く分からない、扱いが難しいドラゴンなんですよ。扱いが簡単なドラゴンてのもあまりいないですが。

まず第一に「世界を破滅させるドラゴン」というイメージの登場は結構大変なことです。神話の中ではインドのシヴァ神のように世界を消滅・生成したりもしますが、これはあくまでも「世界のサイクル」を表すものです。より一般的には、これまでに見てきた龍・ドラゴンたちを振り返ると分かりますが、奴らは世界を壊すといっても大洪水とかで「人が住めなくする」という、あくまで自然+αが人間の障害となる、そういう存在だったわけです。高々人間の考え出した「善悪の倫理」の果てに世界が滅亡するというのは、かなりのターニングポイントです。

つまり、この「発明」の背後には「世界」のイメージが人の頭の中に壊せる程度に圧縮されてしまった、という現象があると思われるのです。神話は世界のうちにある自然現象と人間の関わりを語り、下って人間間の王権の委譲を語ったりもしましたが、それらはあくまでも「世界の内側」のことです。世界の理と自然の理にちょろちょろ顔を出していた人間像から、やがて「人の王」が自然の理に並び立つ地点へと神話は進んできましたが、アジ・ダハーカが暴れる世界では、世界の理までもが人の理の中に圧縮されてしまっている。眼前に広がる自然の集合としての世界像から、人の頭の作り出したシステムに準じた世界像に相転移を起こしているのですね。

この辺「印欧語」というのが一つのキーになってまして、この言語は元来大変形而上的な思考に向いている言語システムだとされる。めちゃくちゃ簡単に言いますと、英語にbe動詞ってのがありますが、これによって言語内に強力に「存在」を表象して扱うことができる。つまり頭の中に世界が作れちゃう度合いが強い、ということです。アーリア的バラモン思想へのカウンターとして発生した仏教で、シッダールタの言う「解脱」とは、サンスクリット語(印欧語です)によって強力に頭の中に構成される「言語的世界」からの脱却のことを指すのだ、とされるほどですね。

実際、古代ペルシアやインドのバラモン教に見られる信仰形態は大変システマティックにできている。目の前の自然を見てそれを神格化している多神教と違って、トップダウンにまず仕組みありきで神の体系が作られている。一見するとめちゃくちゃ強引に結びつけられる神と現象の関係を持つゾロアスター教ですが、そこには一定のコードがあり「直感的に捉えられたり、神が啓示したりした前提がいったん受け入れられたなら、本質的には合理的な信仰である」と表現される通り(『ゾロアスター教』−ボイス)。

そうなりますとこの印欧語族の「言語的世界の中」で「ぶっ壊せる世界像ができちゃった」というのはありそうにも思います。しかし、ではアーリア人由来の各地にそういったものがたくさん見られるのかというと、良く分からない(北欧エッダに見られる終末戦争の成立年代いかんでは……)。インドのバラモン教は最もアーリア的な色合いを保持した思想体系だといわれますが、例えばそのインドのシヴァ神による世界の消滅と生成はどうか。これは世界そのものの有するサイクルを語ってはいますが、人の罪の重なりがやがて世界の滅びに向う的な黙示録的なものはむしろ後の仏教(末法)なんかの方がが強いようにも見えます。

では、善悪の二元的なシステムとか終末思想とかはアーリア的と言うよりやはりゾロアスター的なのか。このゾロアスター教がどのくらいに成立したのかというと大体BC9〜12Cとされる(開祖ゾロアスターのいたらしい時代)。じゃー、ユダヤ教もキリスト教もその後なんだから十分影響があったでいいじゃない、という感じなんですが、どうもゾロアスター教というのは成立後しばらくは振るわなかったらしい。その聖典でこのアジ・ダハーカも暴れる『アヴェスター(アベスターク)』が編纂されるのはこれを国教としたササン朝ペルシア時代。実にAD3C以降でして、広域に信仰が広まったのもこの時代。

ゾロアスター自身は人類史上空前の「キッチリさん」というくらいだったみたいで、要はもう全部白黒つけなきゃ気が済まない方だった様です。挙げ句にカエルは「属性:悪」だからといって毎週定期的にカエルをぶっ殺して回るなんてことをやってた様なんですが、それがいきなり広域に「ウケる」とはちょっと思えない(『ゾロアスター教』−青木)。

ところがところが一方で実際紀元前のギリシアなんかでこのゾロアスターは話題になっている。話題どころか東方の英知の象徴と化している。最も古くはプラトンがゾロアスターの名を出している(『ゾロアスター教論考』)。これにバビロニアで発達した占星術と混同もあったりで、「マギ」というゾロアスター教の司祭の名は西欧の魔術師:メイジの名称となっていく。イエスの誕生にあらわれた東方の三博士も「マギ」ですね。何がマイナな超田舎のイチ難儀な新宗教の開祖の存在を伝えたのか。マケドニアのオリエント制覇が挟まってはいますから伝達そのものは不思議ではないですが、そうなると上に見たゾロアスター自身の思想の後にかなりの天才が全体を再構成していた可能性もある。

さらに拍車をかけるようにルネサンス時代の開幕にビザンツのプレトンがフィレンツェでプラトンの哲学もキリストの思想もゾロアスターが先駆であるとやらかした。これで新プラトン主義の時代とも言えるルネサンスが爆発しまして、ラファエロの描くゾロアスターはプトレマイオスと並んで立ち、その前ではユークリッドが屈んでなんか円を描いてる始末。

右上のお髭がゾロアスター

以降西欧神秘思想の中核にはゾロアスターの影が見え隠れすることになり、やがてそれはヒトラーのアーリア純血主義にまで連なっていきます。

こうなるとゾロアスター教の実体と言うのがどこまで実体でどこからが西欧の生み出した幻影なのか分からない。二元論をスパッとだしてきたのがゾロアスターだったのか、それともそれ以前のアーリア人の思想の中にあったのか。「壊れる世界」はゾロアスターなのかアーリア人なのか。アーリア的であることが重要なのならそのほとんどが印欧語で構成されてきたヨーロッパとはキリスト教的世界なのか、アーリア的世界なのか。

悪のドラゴンというのは誰が発明したのか。

話はアジ・ダハーカに戻りますが、この「アジ」とは「蛇」を表しまして、インドでインドラに討ち取られたヴリトラの別名「アヒ」と同じ言葉です。古代ペルシアとインドに侵入したアーリア人というのは大変近い人たちなのでして、インドで成立した聖典「ヴェーダ」とペルシアで成立した「アヴェスター」というのも方言程度の違いの言葉です(『ゾロアスター教』−青木)。

インドのアヒ=ヴリトラもインドラに敗れる「タイプ:悪」のナーガではありましたが、水神としての性格が強くて水の保有権の行方の問題にしかなってない。やはり自然のうちなのです。アジ・ダハーカの様に自然もろとも世界そのものをぶっ壊そうとしたりはしない。アヒがもともとは悪のドラゴンとしての性格が強かったのがインド土着の信仰の影響で軟化したのかどうか。

アジ・ダハーカが今われわれの遊ぶゲームや映画に出てくる「世界へ滅亡をもたらすドラゴン」の元祖であることは間違いない。しかしそれはゾロアスターの思想が生み出した悪龍なのか、それともその背後に広がる古アーリア的な空間に生まれたのか。

ギリシアの人々や後の西欧の人たちが東に幻視したのはゾロアスターの姿なのか、その背後にある自らの源流としての古アーリアなのか。

話が長くなってますが、これは現代の「ファンタジー」の根っこに絡む問題なんですよ。この辺りの原型ともいえるワグナーのオペラ「ニーベルングの指環」は北欧神話が土台となってますが、ワグナーは主人公ジークフリートを通してキリスト教の神を超える英雄を描こうとした。それに心酔したのがニーチェ(後に決裂しますが)。『ツァラトゥストラ(ゾロアスター)かく語りき』を書いたニーチェです。彼は自分は生まれ変わったゾロアスターなんだくらいに思っていた。

このアーリア指向は一方でナチスのアーリア純血主義を生み(芸術を「退廃」として封じたナチスはワグナーだけは許した)、一方ではアメリカのハリウッド映画に受け継がれて行きます。まず、ジョージ・ルーカスは大学で神話学者のジョセフ・キャンベルに学びましたが、ゾロアスター教の善悪二元の世界観を丸ごとパクってスター・ウォーズを製作した。音楽をあてたジョン・ウィリアムズがワグナーに大変影響された作曲家で、時々ワーグナーそのものの旋律が出てくることは有名ですね。

さらに『地獄の黙示録』では「悪」のベトコンを蹴散らすヘリがワグナーの「ワルキューレの騎行」を大音量で流しますが、この脚本はルーカスと学生時代に短編とか一緒に作っていたジョン・ミリアス。

このミリアスは一方の「超人指向」の方をハワードの原作を受けてアーリア人の英雄の幻想像をドイツゲルマン度満点のシュワルツェネガーを起用して『コナン・ザ・グレート』として描き出します。その果てには極東の島国日本でお猿の孫悟空が金髪碧眼のアーリア人的なスーパーサイヤ人に変身して(あれは欧米人の夢想する原始アーリアの英雄像そのものです)、これを逆輸入(?)したアメリカで拍手喝采となるのです(笑)。

アーリアの英雄像としてのジークフリート

先に世界像が人の理のうちに圧縮されてしまうという相転移を指して神話のターニングポイントだと書きましたが、それはあるいは神話と「ファンタジー」の境界であるとも言えます。神話とは基本的に「現実を語る」ものです。「その土地」の人間の自然との関わり、その歴史が圧縮されているのでファンタジックになるのであって、その土地・歴史と切り離されたファンタジックな空想世界のことを語るものではない。それは「滅亡を想定できるほどに縮小された」人の理の内に立ち上がる世界像の発明からスタートしている。ファンタジーの源泉とは北欧やギリシアや聖書ではなく、この古アーリア人の血を濃く受け継いだペルシアの地にあるのではないかしら。

アジ・ダハーカ。彼のドラゴンの出自の秘密はそのままこの境界上に横たわる。その向こう側を見ようとする人間に、このドラゴンはピラミッドの前で謎をかけるスフィンクスのように問いかけるのかもしれません。

悪の由来と、神の起源を。

ところでこのアジ・ダハーカはペルシア帝国の後を制したイスラム帝国にあってゾロアスター教からイスラム教へも引き継がれます。その中(『王書』)では「ザッハーク」と言う悪人として描かれる。悪人と言うか悪魔ですね。双肩から蛇が生えていると言う。が、この「人間化」の起源はかなり古い様なんですな。上のアヴェスターでも千の魔法を使うなんぞとされてますが、アジ・ダハーカは所々はじめから人のように描写されてる部分がある。もしかしたらドラゴンであり人の形の悪魔であるというイメージははじめからあったのかもです。現代のゲームでもおなじみの悪の頭領の実体はドラゴンでした、というのはかくも古い由来を持つものの様です。

ところでこのアジ・ダハーカはペルシア帝国の後を制したイスラム帝国にあってゾロアスター教からイスラム教へも引き継がれます。その中(『王書』)では「ザッハーク」と言う悪人として描かれる。悪人と言うか悪魔ですね。双肩から蛇が生えていると言う。が、この「人間化」の起源はかなり古い様なんですな。上のアヴェスターでも千の魔法を使うなんぞとされてますが、アジ・ダハーカは所々はじめから人のように描写されてる部分がある。もしかしたらドラゴンであり人の形の悪魔であるというイメージははじめからあったのかもです。現代のゲームでもおなじみの悪の頭領の実体はドラゴンでした、というのはかくも古い由来を持つものの様です。

ヒッタイトのドラゴン

メソポタミアの古バビロニア(バビロン第一王朝)はBC16Cにヒッタイトの急襲を受けて滅亡。その後係累不明のカッシート人による統治がしばらく続きます。この辺りはメソポタミアからは北西の地、メソポタミアとエジプトを弓状につなぐ地域で新勢力が起こり、強大化していた時代です。

ヒッタイトもその一つ。BC17C〜BC15Cの「古王国」時代はアナトリア高原のハットゥシャ(ボアズキョイ)を中心に部族連合的な感じで暮らしていた様ですが、BC15Cから中央集権的な王朝が起こり(「新王国」時代)拡張しはじめます。現代のトルコからシリアにかけたところですね。

BC1286caにはエジプトのラムセス二世と激突しますが、これが有名な「カディシュの戦い」。両方勝ったと主張してますから、ま、引き分けですな。

その後、メソポタミアに再興した新セム系勢力のアッシリアに圧され、BC1200caあたりからは史料も沈黙します。当時強勢を誇った「海の民(実体不明)」に壊滅させられたと考えられています。

このヒッタイトは印欧語族の一派でして、出土したヒッタイト語史料の古さから言うと最古の印欧語史料ともなる。上で見たペルシアやインドへの一派とは異なる分岐ルートで移動してきた人たちなんで(より古い時代に分岐している)、うおう、上で頭をひねっていた原アーリア人の姿が垣間見えんのか?と色めき立ちたくなるところな……んですが。どうもこの人たちは独自の神話の編纂や文章記録なんかにはあまり頓着が無かった様でして、残された史料から見える彼らの神話もメソポタミアやお隣のミタンニからの借り物という感じ。特に今まで謎の多かったミタンニ王国の実体が明らかになるにつれ、ヒッタイトの新王国時代はこの強い影響下にあったらしいことが分かってきています。つまり古い印欧語族の文化は特に伝えていなさげなんですね(『古代メソポタミアの神々』)。

復元されたハットゥシャの城壁

これだけですとスルーしちゃっても良い様なヒッタイトなんですが、そうもいかない人たちでもあります。なんと言っても、彼らこそ「鉄」を扱うことを人類にもたらした人たちだったわけですから。

実際にはヒッタイト族がアナトリア高原に進出してくる以前にこの地に住んでいた「ハッティ人」がすでに鉄を製造していた様でして、それを取り込んだのですな。以後、BC1200年頃に滅亡するまで製鉄技術を自分たちの独占として、強勢を誇ったわけです。で、滅亡と同時に周辺地域へ製鉄技術が拡散し、世界が鉄器時代へと突入していく(『世界の歴史1』)。

ナニユエに歴史講釈を長々としてるのかと言いますと、この製鉄技術の拡散伝播が問題なのです。ヒッタイト人自身の伝承が借りパク系でも、ヒッタイトに端を発する製鉄の伝播上にそのヒッタイトの伝承がかぶってんじゃね?という事なんですね。あるいはその伝承は形を変えながら「鉄の道」を伝わり、最果ての地……日本まで来てるかもしれない。ということでスルーできないのですな。

イルルヤンカシュ

そんなところで登場するのがヒッタイトのドラゴン、イルルヤンカシュです。この碑文はヒッタイト古王国時代のものみたいなんですが、んまあ欠落だなんだで全貌は良く分からない。二通りのお話が刻まれていまして、共通するのは「嵐の神」と「イルルヤンカシュ」の戦いだという点。で、どちらも嵐の神が負けたところから始まってまして、その後嵐の神がリベンジを果たす、という筋書きになっている。この「リベンジ」がヒッタイト神話の特徴の様でして、他の神話でも子に託してのリベンジだとかが目につく(『古代オリエント集』)。うーん、なんでしょうかね。

イルルヤンカシュのお話ですが、第一のお話では負けた嵐の神は他の神の助力を乞うて、風の女神が人間(男)と結託して酒・食べ物でイルルヤンカシュをおびき出し、飲み食いして動けなくなったところを縛り上げてこれを嵐の神がぶった斬ってしまう。

第二のお話では負けた嵐の神が自分の息子をイルルヤンカシュの娘と結婚させ、かつて敗れた際にイルルヤンカシュに奪われた目と心臓をその息子に取り返させ、力を取り戻してリベンジ戦を行う。が、この息子はイルルヤンカシュの側から離れず、嵐の神は息子もろともイルルヤンカシュを討伐してしまう。後日談は欠落。

という感じ。

何気に第一の話の後日談で風の女神と人間(夫婦になっている)の間に「見るなの禁」に類する悲劇がある様なんですが(どうも人間の男は死んでいる)、欠落により詳細は不明(共に『古代オリエント集』)。

直ちに注目されるのが第一のお話のイルルヤンカシュを酔っぱらわせてぶった斬るというモチーフ。本邦八岐大蛇討伐譚でこれがありました。ですんで、これはずっと結びつくんじゃないかと言われている。「ドラゴン:日本」でも述べたようにオロチ退治が表面上出雲の製鉄民を従える様子を語ったものと考えられることから、この話は遠路はるばる伝播したんじゃないかという推論。

これにヒッタイト人のメインとなる神話に豊穣の女神が姿を隠し、神々が知恵を絞ってこの女神を捜し出すというのがあるのですが、それが天岩戸神話に似てることや、そもそもヒッタイトの古い太陽神が女神であることが重なり、「ヒッタイト人は日本に来てたんだ!」とかやらかしがちなわけです。

もとより民族そのものの移動と情報の伝播は違うだろ、というところがなんで欠落するのか不思議ですが(これも「直結厨」か?…笑)、ここでは製鉄技術の伝播に際して何らかの伝承の伝達もあったかもね、と穏便に(笑)。いずれ他地域で連絡する伝承が見つかるかもしれませんから心の片隅にメモしておきましょう、みたいな。

そもそも、神話の伝播という点に関してはより精緻広大な神話世界を構築したギリシアの神話を見れば、これはもう伝播したとした考えられないくらい日本神話との同一のモチーフがある。ギリシアというのはヒッタイトからすれば「お隣」ですから、この辺り伝播どころか直接取り入れている部分もあるでしょう。嵐の神と行ったらゼウスですが、このゼウスのテュポン討伐も「縛り上げ」系ですしね。

ゼウスとテュポン

大体このイルルヤンカシュが何のドラゴンかというと、名前は単に「蛇」の意味ですから分からないんですが、洪水期に行われたお祭りで読まれたらしい、とか上の石碑の図案が水しぶきっぽい、という点から水神系かもしれません(碑文上はまったくその描写はない)。もしそうならインドのインドラvsヴリトラの図式にも似まして、アーリアの古い治水神話の一環とだって考えられる。メソポタミアで見たティアマトがドラゴンだったとしたらそれとだって似てくる。

要はイルルヤンカシュは史料が無くて輪郭が曖昧だからなんとでも繋げられる状態なんだ、という点をキモに命じておきましょうということです。先頭に戻って、そもそもヒッタイトの人たちは結構簡単に周辺から神・神話を取り入れちゃう人たちだったという点を覚えておく必要もあります。

ただ、

・最古の印欧語族の残したものであること

・製鉄発祥の民族の残したものであること

の2点において、いずれ何かと接続するかもしれない。ですんで覚えてはおきたいドラゴンですね、というイルルヤンカシュなのでした。

参考文献(細字は絶版)

▽龍の起源

・中沢新一『カイエ・ソバージュ』講談社メチエ

1. 人類最古の哲学

2. 熊から王へ

3. 愛と経済のロゴス

4. 神の発明

5. 対称性人類学

・中沢新一『緑の資本論』集英社

(近々ちくま学芸文庫で出る模様)

・中沢新一『狩猟と編み籠』講談社

▽メソポタミアのドラゴン

・小林登志子『シュメル』中公新書

・小林登志子/ほか『シュメル神話の世界』中公新書

・松本健/編『四大文明 メソポタミア』NHK出版

・ジョン・グレイ『オリエント神話』青土社

・岸本通夫/ほか『世界の歴史2』河出文庫

・大貫良夫/ほか『世界の歴史1』中公文庫

▽ペルシアのドラゴン

・青木 健『ゾロアスター教』講談社メチエ

・青木 健『アーリア人』講談社メチエ

・メアリー・ボイス『ゾロアスター教』筑摩書房

・エミール・ヴァンヴェニスト/他

『ゾロアスター教論考』平凡社

・久保田悠羅/他『ドラゴン』新紀元社

▽ヒッタイトのドラゴン

・大貫良夫/ほか『世界の歴史1』中公文庫

・三笠宮崇仁/ほか『古代メソポタミアの神々』集英社

・筑摩世界文學大系1『古代オリエント集』筑摩書房

目次へ

目次へ 中国

中国 メソポタミアのドラゴン

メソポタミアのドラゴン

ページの先頭へ

ページの先頭へ

この項目へ

この項目へ