ドラゴン:オリエント2

雑記帳:た行

「ドラゴン:オリエント2」では、古代エジプトとヘブライの歴史に現れる蛇竜を扱います。わざわざ断っているのはこのふたつはかなり「合わせ技」で考えていかないと上手くないからですね。

特に表面的にはヘブライのユダヤ教の方が問題です。これは現在大変な色眼鏡で見られる。時として何かとんでもない神秘を持つ宗教のように扱われます。そして、大変オリジナルな立ち上がりをしたものだとも思われていますね。

が、ぶっちゃけモーセの立てた宗教というのはおそらくその段階ではエジプトの宗教の亜種・派生程度のものであったと思われます。その後の変遷も外からの影響が大変大きな意味を持つ。ですんで、少なくともヘブライというのはエジプトへの理解無しには語れない。逆にエジプトにとってはヘブライなんざどうでも良い、という関係ではありますが。

また、古代エジプトというのはかなりスタンドアロンで、プトレマイオス朝の終了とともに滅びた先への接続を持たない文明のように思われがちです。しかし、この頁で述べるユダヤ教にくわえ、その後のヨーロッパ・キリスト教文化に対してオリジンの位置にあたるギリシアの文明はこの古代エジプトに大変な憧憬を抱いて発展していっているのです。古代エジプトというのは西欧文明の秘鍵であると言えるでしょう。

関係地域

実は、古代エジプトはあるポイントで大きな変遷をする。この変遷とヘブライの民の動向、そしてやがて旧約聖書の五書(トーラー)としてまとめられることとなる初期ユダヤ教・一神教の成立というのは一連の出来事なのです。バラバラにすると、場合によっては「ドラゴン」が立ち上がらなくなる。

というわけで、今回はヘブライのドラゴン・エジプトの蛇というのは後に回りまして、まずはガチでこの辺りの歴史的な流れを追っていきます。

新王国時代

最も重要となるのがこの時代。古代エジプトが異民族による支配を排除し、再び独自の文化を立ち上げた新王国時代の動向です。トトメスIII世とかトゥトゥアンクアメン(ツタンカーメン)とかラメセスII世とかその辺の時代ですね(BC16C〜BC12C)。

古代エジプトというのは中々不思議な発展をした文明です。通常古代の統一王朝というのは有力な都市国家間の旗取り合戦で、制度や信仰の統廃合を経て確立するのですが、古代エジプトは何となくナイル川沿いに「ボワン」と広がってそのまま熟成に向ってしまった。

複数文化の統廃合を経ますと少なからずその過程で最大公約数をとる様な平均化・抽象化が起こり、広域でオールマイティーに作動する信仰のシステムというのが出来上がってくるものなのです。しかし、古代エジプトは非情に古い部族信仰がそのまま巨大化した様な様式を持って統一文明を築いてしまった。

よく見ますハヤブサ(ホルス)の顔の神様とかジャッカルの顔の神様とか太陽に羽が生えてたりと、土着的な部族信仰の持つハイブリッドな動物の神々の姿そのままで巨大化してしまったのです。これが広域オリエントの動向にエジプトが巻き込まれていく過程で足枷になりました。

ホルス神

ピラミッドを築いた古王国時代・信仰が民衆まで広まった中王国時代の後、ヒクソス人というアジア系の異民族の統治期間を経て、独自の統治を持ち直すエジプトですが、ここでトトメスIII世という「エジプトのナポレオン」とも言われる王が出ました。オリエント諸地域と戦って連戦連勝、17戦17勝したと言います。これにてエジプトは史上最大版図を築くのですが、武力征伐の後の統治は上手くなかった。エジプトの文化は他の地域には独特過ぎてなじまなかったのでしょうね。

また、この勢いでエジプトはオリエント各地、ギリシア方面からの異国民の流入を推進します。「エジプト人とはナイル川の水を飲んだ人のこと」というくらい太っ腹に招き入れ、建築などに従事させた。

んが、彼らもまたエジプト文化に中々染まらなかったのです。んまあ、いきなり「フンコロガシが一生懸命太陽を転がしてるから日々明るいのだ」と言われても困っちゃいますものね。

そんなわけで強勢を誇るエジプトではありますが、王のお膝元では異民族が独自の神を信仰して怪しげな(エジプト民から見たら、ですが)祭祀を繰り返す始末。

こりゃあまずいんじゃないか、オリエント全域が相手になる時代の新しい信仰様式が必要なんじゃないかと遅まきながら考えまして、徐々に太陽神を中心とした比較的抽象的な信仰様式を整えはじめます。しかし、ありがちなことにこの動きが加速しすぎて超勇み足の革命が起こってしまうのです。信仰様式の再編成は無闇に神官側の力を増大させることになり、王よりも神官の方が偉くなる様な状況にバランスを崩してしまう。そうはさせじと王側も抵抗しまして、一気に「王が神である」という逆転打を打とうとしてしまったわけです。

これがアマルナ時代です。

これがアマルナ時代です。

時の王アメンヘテプIV世(後のアクエンアテン)は、それまでマイナな神であったアテン神と言う神様を唯一絶対の神であり、しかもこの神を信奉するのは王である自分のみ、あとの者は自分(王)を信仰することでアテンへの信仰とせよ、その他の神を信仰することまかりならんとし、いわゆる古代エジプトの一神教革命を起こしてしまいます。

無論そんな急進思想が保つわきゃありませんで、アクエンアテンはアケトンアテン(後のアマルナ)という新都に遷都までしたものの彼の死とともにこの革命は空中分解します。この空中分解期に王として担ぎ上げられたのがトゥトゥアンクアメン(ツタンカーメン)ですね。九歳で即位、在位十年で謀殺されてしまいます。即位時の名は「トゥトゥアンク・アテン」アテン信仰を引き継ぐ名ですが、これを「トゥトゥアンク・アメン」と、従来のアメン・ラー信仰の復活を告げる名に変えられています。

この後の王家のアマルナ革命への対応たるやかなり激烈なものがありまして、暗黒時代として闇へ葬り去ろうとします。アクエンアテンの存在は王統譜からも外され、アケトンアテンの都も破壊され、ご丁寧に上から砂をかけられて痕跡も分からないようにされた。

そんなこんなで頓挫したエジプト宗教革命ですが、その後のエジプトがアマルナ時代以前の信仰形態に戻ったのかというとそうではありませんで、アマルナ革命ほど急進ではないものの、それなりに当初の目的だった「広域統治へむけた工夫」はなされることになります。

これを端的に示すのがトゥトゥアンクアメン(ツタンカーメン)から半世紀後に王となるラメセスII世が造り上げた各巨大建造物。最も有名なアブ・シンベル神殿の巨像を見てみましょう。デカデカとそびえるのは王そのものです。古来のハイブリッドな姿の神はもやは中央に小さく刻まれるのみ。

アブ・シンベル神殿

拝む対象が人の姿ならどこでも信仰はできるだろうと、そういう感じです。

しかし、やはりこれは遅かった。部分的にはそのような革新を行いましたが、全体的な古さは払拭できずに、この後エジプトは長い黄昏の時代に入ります。

ラメセスII世からして在位2年目に戦ったカディシュの戦いでアナトリアの雄、ヒッタイトと引き分けるのですが、歴史の積み重ねからしたら横綱が小結と引き分けた様なもので、実質ラメセスの負けと言えましょう。これはヒッタイトの用いる鉄器の強力さによるのですが、ヒッタイト滅亡後鉄器の製法が拡散する過程でも、エジプトはそれを「伝統的なものじゃないから」といって採用しなかった。これではその後のペルシア−マケドニアによる鉄器の巨大帝国の時代には対応できません。

こうして古代エジプトはその栄華の幕を閉じていくことになるのです。

出エジプト

さて、長々とエジプト新王国時代を見てきましたが、ここにすっぽり納まるのがヘブライの民の動きです。彼らは上に見た古代エジプトのアマルナ革命に象徴されるエジプトの大きな変遷の流れからスピンアウトするように出てきた。

ヘブライの民はその祖をアブラハムと言いまして、彼はメソポタミアのウルにいたという。古バビロニアがこの辺を制圧するのにはじき出されてアブラハムの一族は北へ移住。ひと頃はカナンの地(今のパレスチナ)にいた様です。

これがBC18C-16Cのヒクソス人のエジプト支配に合わせてエジプトの地に移動。エジプトがヒクソスの支配を脱し、上に見た自前の統治を復活させるのに合わせて、ヘブライの民は外国人労働者としてエジプトの最下層民となってしまいます。

この辺ヘブライの民はエジプト側から大変な迫害を受けていたように書かれますが、はっきり言ってエジプト側からしたらヘブライ人の集団など取り立てる様な要素ではないですから、普通に外国人労働者にドカチンやらせてるくらいの感覚だったでしょうね。ユダヤ魂といったら「千年ごねれば真実になる」の人たちですんで、その辺は割り引いて見といた方が良いでしょう(笑)。

ここからが難しいところですが、いずれ「歴史的真実」が明らかになっちゃ困るヤンゴトナイ筋が絡んでますんで未だ百家争鳴なんです(笑)。そうではあるのですが、その筋があきらめるまで待ってたらネコ年が来ちゃいますんで大まかに中庸な筋で追っていきましょう。

まず、アマルナ革命というのはその勢力としてこの外国人労働者たちを抱き込みました。アマルナ革命以前の従来のエジプトの信仰というのは外国人に受け入れ難いものでしたから、アテン一神教で外国勢力を束ねようとしたわけです。新都アケトンアテンの造成にはヘブライの人々も行ってる様ですね。

そして、革命頓挫の後、この残存勢力はこの外国人労働者の間で復活を計った。ヘブライの民は「ゴセン」という都市を根城にしていた様ですが、アマルナ革命の残存勢力もこのゴセンに潜伏した様です。

その後、続く王家はアマルナ革命を根絶しようと躍起になったのですが、国力が怪しくなったのも合わせてラメセスII世の時期に外国人の国外退去を進め出す。ヘブライの民もこの政策の一環でエジプトを閉め出されることになります。

映画『十戒』のモーセ(チャールトン・ヘストン)

本当はこんな白人ではない

この時期にヘブライの民を束ねていたのがモーセ。彼は外国勢の中では異例の出世をした人で、王室付きの仕事をしていたという。政教一致のエジプトで宮仕えといったらもう半ば神官です。モーセはエジプトの神官だった。が、外国人閉め出し政策に合わせてヘブライの民もろともエジプトを去らねばならなくなります。

これが「出エジプト」です。

ヘブライ側では映画「十戒」に見られるように、圧政を強いる王家側とのドラマティックな確執のもとにエジプトを脱出するようになってますが、実態は単なる外国人労働者の国外退去政策で追い出されたということです。事実、エジプト側にしてみますとギリシアからオリエント一帯までの広域から集っていた外国人の一斉退去処分ですから、いちいちヘブライのことなど記録にも残っていません。

この辺りが中庸な感じでしょうか。モーセが誰だったかという点に関してはアクエンアテンその人だったという極端なものから、出エジプトと外国人退去政策とは関係なく、あくまでエジプトの圧政と戦ったヘブライの民なのだ、というイメージまで色々ですし、実際ツタンカーメンの王墓を発見したカーターは極秘裏にこのモーセが誰だったかの経緯の書かれたパピルスを発見・持ち出し、教会側を恫喝したなんて話まであります。いや、どんなパピルスを見つけたのかは闇の中ですが、脅しをかけたのは本当です。

ま、モーセが誰だったかというのは、この頁ではどうでも良いのでして(笑)、重要なのはアマルナ革命の影響下に出エジプト以降のヘブライの動向がある、という点です。これはよほどの聖書原典主義の方でもない限り衆目の一致するところと言って良いでしょう。

いずれにせよ、エジプトを追い出されたモーセ一行はこの後砂漠を放浪し、カナンの地に落ち着くまでに結束を固めるのですが、この過程にここまでに見た一連の流れが示す「エジプトの変革からのスピンアウト」という視点が重要になってきます。この放浪の時期、シナイ山においてモーセは唯一の神ヤハヴェとの契約を交わし、十戒を得る。

この十戒とは何か。そこから見えるこの原始ユダヤ教の成立過程に、旧約聖書の抱えるいくつかの特徴の源泉を見ることになります。

十戒

エジプトを追われたヘブライの民は、旧約聖書の出エジプト記によると飢えたり渇いたり砂漠の民に襲われたりしながら、その都度神様パワーに助けられつつシナイ山に至ります。現在のシナイ山はシナイ半島の南端の方なんですが、なんでエジプトを出たヘブライの民がわざわざ南へ向ったのかまったく不明なので、このシナイ山は当時のシナイ山と違うとか何とか、この辺もあーじゃこーじゃとやっとります。

で、ここで神と契約をするのですが(だから「旧約」と言う)、この際神ヤハヴェから得たというのが十戒の石板です。

シナイ山

十戒

ここの記述は重要なので要約しましょう。

シナイ山に登ったモーセにヤハヴェは戒律を授けるのですが、最初に有名な十の戒律を言った後、それで終わりじゃなくてまだ長々と続けるのが本当です。偶像と祭壇に関する定め、奴隷に関する定め、死に値する罪、傷害罪について、他人の所有物への損害について……等々と大変事細かな契約があり、これらすべてを記して「最初の」石板とした。

これちょっと面白いんで脱線しますが、

「もし二人の男が口論し、ひとりが隣人を石か拳で撃った場合、死なずに床に伏しても、もしその者が起き上がって、杖にすがって外を歩き回れるようになるなら、撃った者は罰せられない。ただ彼は、その者の金銭的な損失と治療費を弁済しなければならない。」

とか

「もし(牛が)男の子や女の子を突いたなら、この定めに従い、(人々は)彼にたいし(必要な措置を)講じよ。もし牛が男奴隷や女奴隷を突いたなら、(牛の所有者は)銀三〇ディドラクマを彼らの主人に払い、その牛は石撃ちにされる。」

とか言う。いや、これシナイ山でのヤハヴェの言葉ですよ。神様が「銀三〇ディドラクマ」とか言ってるのです(笑)。こういうのが現代人にはマイナスイメージなんで十戒の後ろの契約事項はあんまり語られないんですかね。

いずれにせよ、旧約聖書「出エジプト記」本文に、こういったのが数十ヶ条あるのです。これが本来最初の契約だったのですね。

そして、モーセが石板を授かると、いきなりヤハヴェが怒り出す。お前の民が麓で金の牛の像(偶像)を作って祀っていると。何たることだぶっ殺してやるくらいの勢いです。モーセはこれを何とかなだめまして自ら山を下り牛の像を祀ってお祭りしてるヘブライの民を叱りつけます。怒り心頭でもらった石板も投げつけて砕いてしまう。その上でヤハヴェに従うのか従わないのかを迫り、あろう事か従えないという者三千人を殺してしまった。

で、その後再度山に登り、今度は神殿の作り方とか聖櫃(アーク)の作り方とか祭祀者の服装とか儀礼上の細々としたことをヤハヴェから教わり、再度ようやく今度は有名な最初の十の戒律を記した「二度目の」石板を授かって戻るのです。この石板は現代の欧米では大体左上の様なイメージみたいですな。

で、その後再度山に登り、今度は神殿の作り方とか聖櫃(アーク)の作り方とか祭祀者の服装とか儀礼上の細々としたことをヤハヴェから教わり、再度ようやく今度は有名な最初の十の戒律を記した「二度目の」石板を授かって戻るのです。この石板は現代の欧米では大体左上の様なイメージみたいですな。

これが旧約聖書・出エジプト記のシナイ山のところに書かれているものですね(ギリシアの「七十人訳聖書」を参照してますが、一般のものも大筋は一緒)。良く世間で語られてるような一回登って十戒もらって帰ってきた、というのではないのです。

さて、それで実際はどんなだったかということですが、これは聖書研究家が何百年もぐじゃぐじゃやっとりますんで、出る幕もないでしょう。ここで重要なポイントは数十ヶ条の戒がまずあったという点です。これはモーセ達の出エジプトの際は三十六ないし四十二の戒律だったのではないかと考えられる。なぜか。これはエジプト「死者の書」にある戒律なのです。

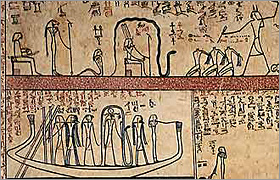

新王国時代に成立する「死者の書(棺桶におさめられたパピルス文書、あの世へ行くガイドブックみたいなもの)」では、人は死んだ後冥界の王オシリスの前で自らの生前の潔白を明かさないといけないという「死後の審判」が待ち構えています。閻魔大王のお裁きみたいなものですね。

死者の書(中央で心臓を計っている)

ここでは三十六ヶ条の案件に関して無罪であることを主張した後、四十二柱の神々から口頭尋問を受ける。で、最後に心臓の重さが計られまして(嘘発見機の様なものです)、これをクリアで晴れて来世が約束されます。

古王国時代のピラミッド・テキスト、中王国時代のコフィン・テキストと来まして新王国時代がこの「死者の書」なわけですが、ピラミッド・テキストが王以外は関係なかったのに比べ徐々に王以外にも適応範囲が広がってきまして、死者の書では結構一般民にも適応された様です。上の案件の中には「私は穀物の計量をごまかしたことはありません」とか「禁漁区の鳥を罠にかけたことはありません」とか結構庶民的なものもあります。

この死者の書の戒律が、出エジプト時ないしエジプトのゴセンでアマルナ革命の残党と過ごしていた時期にヘブライの民が規範としていたものなのでしょう。十戒そのものの記述も、前半のユダヤ教オリジナルな部分は「〜してはいけない、なぜならば〜」と戒にその理由がつくのですが、後半の死者の書の戒律と重なる部分は単に「〜してはいけない」の一行ですまされてます。今更理由を言うことでもあるまい、みたいな。

つまり、実際の出エジプト時のヘブライの人々が従っていた宗教とは、アマルナ革命によるエジプトの改革宗教をヘブライ語に直したものをベースにしたものだったと、そう思われるのです。モーセがエジプトの神官ないしそれに準じる階級の人間だったことを思い出しましょう。

そして、このシナイ山での二回の石板の間が示すのは、大変長いこれ以降のヘブライの民の変遷の圧縮であると思われるのです。これは出エジプトから旧約聖書の中のモーセ五書(トーラー)が編纂されたと考えられる、古代イスラエル王国からバビロン捕囚の間への歴史を見ていくと分かってきます。

ウガリット

ここで現在重要な資料を提供しているのがウガリットという都市国家です。所在的にはカナンの北東。今のシリアになるのですが、このウガリット跡から大量に出土したいわゆる「ウガリット文書(粘土板)」に、後の旧約聖書に連なるお話がたくさん入っていることが分かったのです。

この項の重要地区

ウガリットそのものは巨大な統治をしたわけでもなく、オリエント各地を結ぶ商業の要衝として栄えた結節点とでもいうべき都市なので、ウガリット文化が特に独自に各地に影響を与えたというわけではありませんで、周辺地域がどんなだったかを示す都市として重要ということです。

ウガリットは古くは新石器時代まで遡る都市ですが、これがBC12Cまで周辺文化を吸収しながら続いた。

この時期パレスチナから海沿いにアナトリア(トルコ)までの地は大まかに「オリエント貼りあわせ教」とでも言うべき信仰が広まっていた地域で、中心にいた(と思われる)ミタンニという国がこさえたメソポタミアの宗教から印欧語族の宗教からエジプトやらギリシアやらの宗教やらを混ぜこぜにした様な信仰があったわけです。前頁のヒッタイトもその内ですね。ミタンニのフリ人というのはまだ詳しいことが分からないのですが、どうも膠着語というなんでも「てにをは」でつないで取り込んでしまう言語(日本語もそうです)を持っていた様で、この「オリエント貼りあわせ教」が作れたわけです。

ウガリットの文化もこの例に漏れない様でして、ミタンニとウガリットでは神様の名前も構成も違いますが、メソポタミアベースに印欧語の要素が入り、ちょっとエジプト・ギリシアという点で大まかな作りは同じ。地理的にもミタンニ文化の影響下にできたものであるでしょう。

後に見る旧約聖書の、特に「創世記」にはメソポタミア由来のギルガメシュ叙事詩にあるお話のバリエーションが入ってきています。以前はこれはヘブライの民の祖のアブラハムがメソポタミア出身だからと考えられていましたが、現在はヘブライの民が出エジプト後カナンに入った際、ウガリットの文化を取り込んだのだと考えられています(正確にはヘブライのカナン侵入時にはウガリットの記録はすでに絶えてますので、後継した、ということになるでしょうか)。

このウガリットの神話では最高神はイル(聖書研究家によってはエルとも)という牛頭(角)の神。これは後のイスラム教の「アッラーフ(アラー)」にまでつながります。もう一柱重要な神がバアル。これは嵐の神で、雷神を武器とする印欧的な神です。

バアル(左がウガリット出土のバアル神)は大変な力を持ち、七つの頭を持つ大蛇「レビヤタン」という竜蛇を倒したと言います。このレビヤタンとは旧約聖書に出てくる大蛇「レヴィアタン」、すなわち英語のリヴァイアサンのことです。また、海にすむ竜蛇は「トゥンナーン」と言われ、このトゥンナーンとレビヤタンが同じなのかどうなのか断片的で良く分からない様ですが(どちらかが一般名詞でどちらかが固有名詞なのかもしれない)、トゥンナーンもまた旧約聖書の中で「タンニーン」として出てくることになります。

バアル(左がウガリット出土のバアル神)は大変な力を持ち、七つの頭を持つ大蛇「レビヤタン」という竜蛇を倒したと言います。このレビヤタンとは旧約聖書に出てくる大蛇「レヴィアタン」、すなわち英語のリヴァイアサンのことです。また、海にすむ竜蛇は「トゥンナーン」と言われ、このトゥンナーンとレビヤタンが同じなのかどうなのか断片的で良く分からない様ですが(どちらかが一般名詞でどちらかが固有名詞なのかもしれない)、トゥンナーンもまた旧約聖書の中で「タンニーン」として出てくることになります。

詳しくはヘブライの竜蛇を扱う際にとなりますが、ここではそのベースとして「嵐の神が竜蛇を倒す」という、インドのインドラやヒッタイトのイルルヤンカシュにも見た印欧語・アーリア文化由来のお話がウガリットにあったのだ、という点を押さえておきましょう。

古代イスラエル王国

さて、ちょっと戻りますが、エジプトを追われてパレスチナの砂漠をウロウロさまようヘブライの民は、はっきり言って生きていくので精一杯だったでしょう。民をまとめる戒律の工夫は成されたでしょうが精緻な宗教哲学の構築に力を振り向けられたかと言うと微妙です。

このヘブライの民がカナンに侵入・定住し、やっと王国を作ることができたのが古代イスラエル王国です。ダビデ・ソロモンの英雄王を戴く王国ですな。これが(ダビデ・ソロモンの治世が)BC1010〜BC930。出エジプトがBC1250くらいのことですから軽く2世紀たってるのですね。

エルサレム神殿

(バビロン解放後再建されたという神殿の復元模型)

この古代イスラエル王国の様子を見ると分かるのですが、この時点ではまだユダヤ教はそれほど確立していなかった。先のウガリットの文化などの影響を大変受けていまして、ソロモン王がモーセの十戒の石板をおさめたアークを安置するための神殿を作る際、その様式をバアル神殿の様式にしたりしています。研究者の間でも、イスラエル王国として周辺民族と上手くやっていくためにも一神教というのを前面に出さず、カナン全域のウガリット的な多神教を意識的に容認していた、と見る向きが多い様です。

が、バアル神のお話とかは大変魅力的なので、お膝元のヘブライの民もふらふらと多神教を祀り出してしまう。この時期何度も綱紀粛正を持ってしめ直さないといけなかったともされますし、全然そんなことしていなくて一神教を再度強く意識したのは後のバビロン捕囚の時だ、という見方もあります。もしそうなら古代イスラエル王国は実質バアル教の国ですね。

ここでシナイ山のモーセが怒り心頭した模様を思い出しましょう。ヘブライの民は黄金の子牛像を祀っていた。これはイル−バアル神のことです。本来牛角はイル神ですが、この辺は混同して(というか嵐の神が牛と結びつくのは印欧語系では常套)バアル神を祀るのに牛の像を使ったりというのは良くあったみたいです。

で、モーセは相容れぬ民三千人を殺した、のでしたね。いつ他民族に襲われるかも分からない流浪の砂漠生活で味方三千人をいきなり殺すわきゃない。あのお話は二百年後のこの古代イスラエル王国前後の時代のヘブライの動揺と綱紀粛正の模様を示しているのです。

ところで、ユダヤ教の「古い部分」の編纂もこの頃行われはじめた様なのですが、この部分にはエジプト由来のものが多い。旧約聖書の詩篇のいくつかが、あの「アマルナ革命」時の王アクエンアテンの書いた詩(アマルナ文書)そのものであることが分かっています。また、ソロモンは該博の知識・知恵を持った「知恵の王」とされ、そのソロモンの知恵をまとめたパートが旧約聖書の「箴言」ですが、この「知恵」のいくつかはエジプトでそうだったものが多く含まれている。ソロモン時代はまだ出エジプト以来引き継いできたアマルナ革命のエジプト思想が「生きていた」と思われます。

要するに、古代イスラエル王国時代のヘブライの信仰とは、ウガリット由来の「オリエント貼りあわせ教」+「アマルナ革命由来のエジプト教」であったということです。

さて、そんなこんなのヘブライの民なのですが、王国を築いたのもつかの間、ソロモン王以降は南北に分裂し、徐々に力を落としまして、挙げ句の果てにアッシリア・新バビロニアの拡張を受けて王国は崩壊してしまう。ヘブライの民は数度に分けてバビロンへ送られ、囚われることになります(バビロン捕囚BC6C)。

この時期、ようやく出エジプトから六百年経った時代になって旧約聖書に連なるユダヤ教の編纂は始まるのです(古い部分はダビデ・ソロモン時代から)。バビロンに捕えられて、自分たちのアイデンティティの確立に「本気出した」わけですね。場合によってはバビロン捕囚の後、70年ほどで解放されて廃墟のエルサレムに戻ってくるのですが、そこで一念発起した、とも考えられます。

この時期、ようやく出エジプトから六百年経った時代になって旧約聖書に連なるユダヤ教の編纂は始まるのです(古い部分はダビデ・ソロモン時代から)。バビロンに捕えられて、自分たちのアイデンティティの確立に「本気出した」わけですね。場合によってはバビロン捕囚の後、70年ほどで解放されて廃墟のエルサレムに戻ってくるのですが、そこで一念発起した、とも考えられます。

そんな変遷がユダヤ教成立前夜でした。これだけのことがあって、ようやく出エジプト時に四十二戒(三十六戒)であったろう死者の書由来の戒律は、ヘブライオリジナルな十戒にまとまっていくのです。ユダヤ教のベースは決してモーセが「えいっ、やっ!」と作ったのじゃないのですね。

しかし、それだけであるならばユダヤ教はアマルナ一神教ベースのオリエント貼りあわせ教になりそうですが(実際上に見たようにソロモン時代はそんなだったでしょうが)、これがそうはならなかった。ならなかったどころか影響を受けてきたすべての信仰の内容を「逆転させる」ように旧約聖書はまとまっていくことになります。

これから比較して見ていきますが、ユダヤ教とは、周辺の巨大統一王国成立の狭間にあって流浪の生活を強いられたヘブライの民が立てた強烈な「王権へのアンチテーゼ」として成立していくことになるのです。

そこでは、エジプトで「王の守り神」である蛇はユダヤ教では「悪魔」になる。ギルガメシュから若返りの薬草を盗み、その力の所持者が人間側でなく自然側にあることを示した蛇は、エデンの園ではアダムとイヴに「悪知恵を吹き込んで」神の子の二人を寿命のある存在に堕とす「悪魔」となる。大洪水を起こす「自然の神」である竜蛇は封じられ、大洪水もまた唯一なる神が起こすものになる。

そう、この逆転劇の鍵を握るのが他ならぬ「蛇」なのです。

では、時間を巻き戻してエジプトの蛇神を見るところから「本題」を始めることにしましょう。

エジプトの蛇神

エジプトには王を害する蛇と王を守る蛇がいます。この相反する蛇がどういうことなのかというのが解けるとエジプトの蛇が分かってくるでしょう。

しかし、エジプト神話というのも相当膨大です。概要だけを述べていても大変な分量になってしまう。ここではかなりぶっちゃけたイメージで行きますので(時代による変遷とかは半ば無視)、興味のある方は類書にあたってください。

最重要な点は、エジプト神話の中核は「死と再生」を語る、という点です。この死と再生は太陽の死と再生であり、また、それを通して語られる王の死と再生、下っては一般の人々の死と再生を示します。

大まかにエジプトの宇宙観を示しますと、球体の上半分が天空で、下半分が地下冥界となります。で、太陽神ラーがぐるぐる毎日回っている。これがただ回ってるのではなくて、日の入りの時点でラーは死んでいるのですね。そして夜の間に冥界をくぐり抜けて、朝の日の出で生き返る。

これは一日のサイクルだけでなく、年ごとのサイクルや一生涯通した後の死、そして再生というサイクルまでもが同様に捉えられます(あるいは王朝の変遷までも)。すなわち、王(人)は死ぬと冥界をくぐり抜け再生するのだと考えられた。また、その死と再生の次第を擬似的に執り行うことによって生命力(若さ)が戻るのだと考えた。古王国時代のピラミッドがこの儀式を行うための疑似空間だと考えられていますが、新王国時代の王たちも同じ様なことしてます。都合二千年以上エジプトの王・ファラオはそうやって若返りの儀式をしてきたのですね。

ここで何をもって生の時空(天空のコード)と死の時空(冥界のコード)とするか、なのですが、おそらくこれはカオスとコスモスであると考えるのが良いように思います。カオスは混沌。あれこれが混ぜこぜになって個々の表象として分たれていない状態です。コスモスとは秩序。個々の存在がしっかり立ち、輪郭と名前を持って表象され、活動する時空です。

太古、エジプトの世界はヌンという神だけがいた。これは混沌であり、原初の水であり、また「大いなる蛇」でありました。ヌン自身が蛇で表されたり、蛇やカエルの頭を持った像に四方を守られて示されたりします。

ここから初めて形を持って立ち上がったのがアトゥム神。彼(と言っても両性具有ですが)もまた蛇の頭でヌンから現れたと言います(後になると雄牛をシンボルとする)。で、この神から数世代であれこれ神々が生まれまして天地も分かれ、太陽・ラーはぐるぐる回り始めるわけです。

しかし、この死と再生というのも一筋縄ではいきません(蛇だけに)。王(人)が死ぬとその魂(バー)が冥界下りをするのですが、何の弊害もなく再生ポイントへ行けるのかというとそんなことはない。先の新王国時代の「死者の書」ではそこに「審判」がありましたね。あの審判がクリアできませんで冥界の王オシリスにダメ出されますと、あの心臓を計っている天秤の脇に控えている怪物に食べられてしまい、来世の再生はできなくなります。

死者の書(右端が怪物)

これは古くは冥界を行くラーの舟をつけ狙う大蛇とされていました。

要するに冥界には二番底があるということです。一番底を上手いこと辿るなり、そこでの審判をクリアするなりすれば再生ポイントへ行けるのですが、失敗すると二番底に落ちて大蛇に食われてしまう。この大蛇が「王に害をなす蛇」アポピスです。

アポピス

アポピスはヌンの属性を引き継ぎ、世界をカオス(混沌)へと引き戻そうとする巨大な蛇です。冥界の西の山に住み、太陽神ラーがやってくるのを待ち構えている。天空とコスモス(秩序)の象徴であるラーを丸呑みにして原初の混沌を広げてやろう、としてるのです。

アポピス

もともとはこのアポピスこそが太陽を示していたともされます。で、ラーにそのポジションを奪われて恨んでいるのだそうな。

審判の仕組みができた後には、オシリスによってダメ出されて冥界の二番底に落ちた死者の魂を追いかけ回しています。つまり、冥界の二番底=アポピスなのですね。

ですんで、このアポピスはエジプトの人々には大変嫌われまして、中々ひどい言われ様をしている。曰く「危険なもの」「悪しきもの」「反逆するもの」「恐ろしい顔を持つもの」……等々。しかし、これは倫理的な「悪」かというとそうではありませんで、やはり端的にカオスである、生命・文明の秩序(コスモス)と対置する、という事でしょう。

このアポピスによって、エジプトの死と再生のイメージが一層はっきりします。すなわち再生の成功というのは個の識別を再生ポイントまで維持できるかどうかにかかっているのだ、ということです。

例えば(誰でも良いのですが)トトメスが死んだら死んだすぐ後(冥界下りのスタート)では、それは「トトメスのバー(魂)」です。まだ、個として識別できている。これが冥界の一番底を辿りまして、だんだん怪しくなる(個の境界としての肉体は失われている)。ここでアポピスに食われてしまうと「トトメス」という個の識別はなくなり、他の様々なバーが混じりあったアポピスという原初の混沌と一体化してしまうのです。アポピスはまた、生命の原初の混沌とも言われます。

逆に、この危険区域を何とかしのぎますと(死者の書では審判をクリアしますと)、「トトメスのバー」のまま、再生ポイントへたどり着き、新たな個を獲得・再生できるわけですね。

脱線:ところで世界的に見ても「ネコの神様」というのはあまりない様に思うのですが、エジプトにはいます。ネコ女神「バステト」。一般の家においては家を守り、多産を促す神とされます。また、このバステトはアトゥムの子として秩序の世界に仇なすアポピスを倒すとされた。単純にネコは蛇を狩るので、そこからそうなったのでしょう。下の絵だと単なるネコですが、単独で描かれる際はちゃんと(?)ネコ頭に人の体の女神になってます。

バステトとアポピス

メヘン

さて、そんな冥界下り模様ですが、人は悪知恵が働く。冥界の二番底対策をどうしたら良いか考えたのです。これが「王を守る蛇」メヘンです。

メヘン

この図はトトメスIII世の墓の壁面のものですが、中央上段に蛇がいるの分かりますかね。これがメヘン。下の舟の上で神様におおいかぶさってるのもそうです。メヘンはこのように冥界下りをするラー・王(人)の魂を取り巻くようにしてアポピスからその主人を守るのだとされた。

また、メヘンはこの当時からこんな感じのゲーム板になってまして、これは「双六」です。人生ゲーム双六ならぬ冥界ゲーム双六ですな(笑)。あがり、は再生。メヘンは冥界行そのものを象徴する蛇なんですね。

また、メヘンはこの当時からこんな感じのゲーム板になってまして、これは「双六」です。人生ゲーム双六ならぬ冥界ゲーム双六ですな(笑)。あがり、は再生。メヘンは冥界行そのものを象徴する蛇なんですね。

でも、なんで小さい蛇が巨大な蛇から主人を守れるのか。

というかなぜ蛇同士が戦うのか。

これはおそらく一種の結界を示すのであると思います。

これはおそらく一種の結界を示すのであると思います。

このような神・王を守護する蛇はみんなまとめて聖なる蛇「ウラエウス」と呼ばれます。ファラオが頭にいつもつけてるあれですね。このウラエウスには、メヘンや「ウアジェド(現世の王神ホルスが子供の頃に彼を匿い、育てた)」などもいます。もともとエジプトはナイル川の上流域と下流域で「上エジプト(南側・アフリカ内陸側)」「下エジプト(北側・地中海側)」に分かれていたのですが、この下エジプトのナイルの河口あたりで信仰されていたのがウアジェトです。で、上エジプトではハゲワシが王権の象徴とされてましたが、これが統合されますと両者並んで(あるいは一体化して)示されます。

ウアジェト

無論これらの蛇神はコブラの形をしていまして、コブラの攻撃的な状態(首を持ち上げた状態)で示されるのですが、巨大なアポピスの前ではいかにも勝てなそうですな。

実際メヘンがアポピスを倒すということはないのです。じゃあ一体こりゃあ何だと言いますと、これは一種の隠れ蓑……王(の魂)を蛇に見せかけてアポピスの目を逃れる方策なんじゃないかと思います。

ウアジェトからして攻撃して守る、というより匿う蛇女神です。また、「ウアジェトの目」と言えば古代エジプト文化を象徴する護符ですが、これは同時にホルスの目であるとされる。荒ぶる神セトと戦ったホルスは目をえぐられてしまうのですが、トト神によりその目は治される。ですんで今では「すべてを見通す」という点が強調されるこの護符ですが、本来は「復活」「再生した完全なるもの」を示すのです。再生の象徴だった「ウアジェトの目」。目の護符というのはまた「それしか見えない」ようにする隠形の護符であることも多々ありますな。はて、さて。

ウアジェトの目

ここで例えば、アポピスというのを生命エネルギーの混沌としたスープの様なものとします。これはすべての生命は同じものだと主張する。個別の名を持ってその「混沌スープ」からの独立を果たそうなどまかりならん、というわけで、アポピスは冥界の一番底を辿る魂をつけ狙うのでした。じゃあ、この魂にアポピスと同じ「蛇の皮」をかぶせて、

「いやいや、独立した個だなんて滅相もございません、あたしは単に混沌スープの立てた一つの飛沫の様なものでして……ほら、アポピスの旦那と同じ蛇でしょう?」

とやったんじゃないかしら。アポピスは「あ、そう?ま、ならいいけど」となるわけです。要するにメヘンというのはヘビ柄迷彩なわけですな。この見方で初めてエジプトの蛇が「王を害するもの」と「王を守るもの」の相反する属性を持っている理由が分かるでしょう。

そういえばホルスを守ったウアジェトとは「蛇皮のように彩色されたパピルス」の意味だとされます。で、思うんですが(正確には思いついたんですが…笑)、王のミイラ。あれ包帯でぐるぐる巻きになってますが、あの包帯はこのウアジェトじゃないのかしら。古色であんな色ですが、あれは何か色がついていたのじゃないかと。包帯が蛇色であり、ヘビ柄迷彩であり、ウアジェト−メヘンである。王が再生した時は「蛇が脱皮するようにその包帯がほどける」。どうよ(って言われてもパート2)。

ミイラの製法に詳しくないんで(当たり前だ)ちょっとそれ以上は何とも言えませんが、調べたらなんか出てくるかもですね。

また、ミイラと言えば「王家の谷」という王族の遺体を安置する地区がありますが、ああいった「王のミイラ」を保存する場所はまとめて「死者の街・ネクロポリス」とされます。そしてネクロポリスは「聖峰」というピラミッド状の自然岩山を持ち、その聖峰に見守られて安らかにあるのだとされた。この聖峰の岩山がまた蛇の女神「メルセゲル」であるとされます。メルセゲルは人頭蛇身で「静寂を愛するもの」の意。彼女はこのネクロポリスを静かに見守る守護神であるとされる。これもまたネクロポリスがアポピスに「飲まれないように」する結界の神であると言えましょう。

メルセゲルと王家の谷を見守る山

あ、さて(笑)。

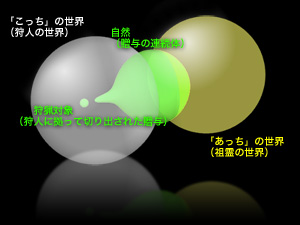

「ドラゴン:日本」篇をお読みになった方はピンと来たかもですが、日本でもピラミッド型の神奈備の山を大蛇と見立ててましたね。で、人々の暮らしを見守り、死んだ魂はその山の頂から「あちら側」へとジャンプするのだと考えられた。

なるほど日本超古代文明ピラミッドがウンチャラカンチャラと言いたくなるわけです。

しかし、これは文明が成立した後の情報の伝播によって双方に同じイメージがあるのかと言うと疑問です。もっと古いもののように思える。神奈備の山は農耕の象徴ですが、それ以前の縄文時代にもおそらくこの信仰はあった(蛇信仰もあった)。こういった円錐(ピラミッドは四角錐ですが)状の山と蛇をリンクする信仰は旧石器時代に広く敷衍していたのじゃないかしら。アメリカ大陸へ渡った人たちもピラミッドを造ってるのです(これはアフリカ大陸とアメリカ大陸を結ぶ線があった可能性もある)。

これは超古代文明なんかを持ち出すよりも(笑)、旧石器時代の人々の世界観へのゲートであると考えた方がはるかに面白いと思います。

死と再生と蛇

そんなこんなのエジプトの蛇でした。なんかこれまでに良く出てきた話の様でしたね。というよりも、これまでの「あっちとこっち」の魂の交流のあれこれを最も端的に表しているのがエジプトだったとも言えましょう。

前頁「オリエント1:龍の起源」で書いたことを少し思い出しましょう。

対称性の時代、人々は祖霊の世界とこちらの世界を想定し、その流通が対称に保たれることを「動物の王」達と契約し、神話として語ってきました。そして、このふたつの世界を行き来するものが蛇だったのです。通常の生き物はその生死に際してだけ魂によってこの通路を通るのですが、蛇の持つ(脱皮による)不死のイメージは、蛇のみが「生きたままその通路を行き来できる存在」であるという想定を生み出したのだと思います。「ドラゴン:日本」に見た様な祖霊の世界とのゲートから這い出してくる存在である蛇です。

エジプトもまたそうでした。王は「蛇の姿に化けないと」その通路(冥界下り)を通過できない。日本では祖霊の世界とこちらの関係が「こっちで死ぬとあっちで生まれ、あっちで死ぬとこっちで生まれる」という方法で語りましたが、エジプトの王はこの「あっちの世界」をピラミッドの様な空間へ押し込め、生前の個を保ったままこれをくぐり抜け、「こちら」に再度誕生しようとしたわけです。

上は日本型・下がエジプト型

あくまで生死を超越する能力は蛇の側にあり人の側にはない。これは次に見るギルガメシュの神話が端的に示し、エデンの蛇へとつながります。

エジプトにいたヘブライの民も、こうしたエジプトの蛇神とそれらを通して力を得ようとするエジプトの王たちを見てきたのです。そして、その本来人の手に余るはずの蛇の力を人の王が手にしようとしたことが、この先の話の問題を語る次の鍵となります。

エデンの蛇

ヘブライの民はBC6Cに起こった「バビロン捕囚」を契機に、自分たちの宗教の確立を目指します。本来唯一神ヤハヴェのみを信仰し、偶像を否定し、厳しい戒を守って暮らしていかなければいけなかったのに、イスラエル王国では多神教のバアル神に心を奪われ、自らの神をないがしろにしてしまった。だから神は怒り、バビロンの王にイスラエルの国を滅ぼさせたのだ。今こそヘブライの民はヤハヴェの教えが何であるかを示さねばならない。そういう感じであった様です。

こうして「モーセ五書」と言われる旧約聖書の核の部分が出来上がっていくのですが、神話的な世界の成り立ちからヘブライの民の成立は、はじめの『創世記』に語られます。ここはまた、上で見たようにカナン一帯に広がっていた信仰からの伝承が多く入っているところです。そして、流入した各コードは、ヘブライ的に変換され再編集された。この変換の次第にこそヘブライの民の立てたユダヤ教が一体どのようなものであるのかを探る鍵があります。それを見るためには、流入していったオリエント各地の物語と実際比べてみる必要があるでしょう。

この比較において大変興味深いのが「蛇」についてとなるのです。まずはエデンの蛇ですね。ではその前に、このエデンの蛇に連なると思われるより古い伝承を検討することからスタートしましょう。

ギルガメシュ叙事詩

ギルガメシュはシュメールのウルクに実在した王とされますが、その王そのものの事蹟というより相当伝説化された叙事詩として、アッカド時代にはまとめられていた様です。

いわば新石器革命から大きな統一国家が形成されるその端境にあって「最初の王」ともされるギルガメシュです。この叙事詩は「オリエント1」の頭に述べた「対称性の破れ」を検討するケーススタディとしても大変重要なものなので、少し詳しく見ていきます。

ギルガメシュは母が女神、父が半神の人間という両親を持ち、「三分の二は神・三分の一は人間」と表現されます。

その生まれの通り彼は強力でして、しかしあまりにも人の世においては強力過ぎて暴君と化していた。そこで神々はこのギルガメシュのライバルとなる様な存在を地上に生み出すことにします。「粘土をつまんで地上に放った」ことにより生まれる毛もくじゃらの獣人エンキドゥです。

エンキドゥははじめは完全に「野生」でして、野の獣たちと一緒に暮らしていた。が、これを見つけた狩人がギルガメシュに伝えまして、ギルガメシュは一計を案じ、エンキドゥの野生を抑えることにする。神殿つきの娼婦をエンキドゥにあてがったのです。エンキドゥは丸一週間に渡って彼女を抱きつづけ、次第に「人間化」してしまう。知性が生まれ、野生パワーは半減してしまうのです。

この後ギルガメシュとエンキドゥは激突し、互角の激戦の後「マブダチ」になってしまう。「宿敵と書いて "とも" と読む」というのはなんと紀元前数千年に端を発するのですね(笑)。

ギルガメシュとエンキドゥ

神々の思惑に反してギルガメシュとエンキドゥは最強タッグを組むことになりまして、破竹の勢いで各地の怪物を倒していきます。エンキドゥを友とした後は、ギルガメシュは急に人間たちに対しては「名君」となってしまってるので、神々のおとがめはなかったのですね。

が、勢い余りまして、彼らは大いなる神が守らせている森のスペシャルな杉の木の生える森の番人巨人のフンババを倒し、この神の杉を採ってきてしまう。さらにはこの勇姿に惚れちゃった女神イシュタルを袖にしてしまう。

何だってあなたイシュタルと言ったらメソポタミアの女神の中にあってセクシャルパワーナンバーワン(笑)の女神です。左の像に見る通り、エロいでしょ。この女神が人にプロポーズしたのを振っちゃったのです。もう、マリリン・モンローを振る様なもんで(古いなぁ)、ただじゃすみません。

何だってあなたイシュタルと言ったらメソポタミアの女神の中にあってセクシャルパワーナンバーワン(笑)の女神です。左の像に見る通り、エロいでしょ。この女神が人にプロポーズしたのを振っちゃったのです。もう、マリリン・モンローを振る様なもんで(古いなぁ)、ただじゃすみません。

イシュタルは怒り心頭しまして、父なる神に最強の獣神「天の牛」で自分に恥をかかせたギルガメシュを倒してくれ、と泣きつく。で、この最強の天の牛が降臨しますが、ギルガメシュ−エンキドゥはこれも倒してしまう。さらにエンキドゥに至ってはこの天の牛の脚を切り取りイシュタルに投げつけ「お前も討伐してやろうか、ゴルァ」と恫喝する始末。

これにて談判破裂しまして(全然談判じゃないですが)、神々の話し合いでエンキドゥは滅ぼされることとなります。もともと神様たちが粘土からつくったエンキドゥですから、いくら強いと言ってもどうしょもないですね。

こうしてエンキドゥは死に、ギルガメシュに転機が訪れます。

ギルガメシュは、彼の友エンキドゥにむかって

烈しく涙を流し、野原をさまよい歩いた

「私が死ぬのも、エンキドゥのごとくではあるまいか

悲しみが私のうちに入り込んだ

死を恐れ、私は野原をさまよう

ウバラ・トゥトゥの息子

ウトナピシュティムにむかって

私は道をとり、いそぎ進んだ

夜になり、山の狭間にさしかかると

私はライオンどもを見てふるえあがった

私はシンにむけ頭をあげて祈った…」

といった具合。最強の神人王としての面影はもはやありません。そして彼は「生命の秘密」を求める旅に出ます。人の死ぬ運命を乗り越えようとした。かつての大洪水を生き延びたという不死のウトナピシュティム(ノア伝説のノアにあたる)を探すのです。彼の住まう地に続くある山を守る番人にギルガメシュは「死と生命のことを[私はききたいのだ]」と言っていますね。

んが、ウトナピシュティムを見つけ、彼に不死の秘密を尋ねるものの、ギルガメシュは与えられた試験をクリアできず、教えてもらえなかった。消沈とともに去るギルガメシュですが、ウトナピシュティムは

「ギルガメシュよ、お前は骨折りし労してやって来た

何をお前にあたえようか、お前の国へと帰るために

ギルガメシュよ、隠された事柄をお前に示してやろう

そして[神の秘密を]お前に話してあげよう」

と言って、努力賞として不死には至らないものの、若返ることのできる薬草(海草?)を教える。

ギルガメシュはその薬草を手にウルクへ帰るのですが、途中の泉で水浴びをしている隙に、その薬草を蛇に奪われてしまう。蛇は抜け殻を残し(若返り)、去ってしまう。ギルガメシュは

「誰のために、ウルシャナビ(案内人)よ、

わが手は骨折ったのだ

だれのために、わが心の血は使われたのだ

私自身には恵みが得られなかった

大地のライオン(蛇)に恵みをやってしまった…」

と言って泣き、ギルガメシュの話は幕を閉じます。

(引用部はすべて矢島文夫:訳『ギルガメシュ叙事詩』)

さて、ここで「オリエント1」の「龍の起源:対称性の破れ」を振り返りつつ、このギルガメシュのお話を見返しましょう。

対称性の破れとは、旧石器の狩猟時代自然と人間の間にあった平衡状態が新石器革命の農耕と牧畜の発明で破れた、ということでした。人々はそこでかつて対称性を約束していた「動物の王」たちを仮想的に合成し、色々な自然の王たちのハイブリッドな姿をした神々を作り出し、これを非対称な力を持った人間の王に対置させることにより、再度対称性を保とうとしたのでした。

これはギルガメシュとエンキドゥのタッグに端的に示されます。エンキドゥという野生の力(自然の王・動物たちの王の集合像)を友とすることにより、ギルガメシュは自身の非対称性の釣り合いを取り、暴君から名君へと変貌したのでした。

しかし、この仮想的な対称性の維持は難しく、結局やりすぎて破綻してしまう。手にした自然の力(エンキドゥ)は失われ、ギルガメシュは王としての資格を失い、放浪の旅の先に「生命の秘密」を探すことになります。

この「生命の秘密」とは不死の法に他ならないのですが、ここで「エジプトの蛇神」に見た不死の思想を思い出しましょう。不死の法とは「あちらとこちら」の境界を個を保ったまま通過することでした。エジプトではその通路を神も王も「蛇」の姿をとることで通過しようとした。日本のミシャグチ空間などでも、そこを死なないで通過できるのは蛇だけだと思われてまいしたね。

そして、最終的にギルガメシュも手にした「神の秘密(若返りの薬草)」を「本来そこを通過する資格」を持つ「蛇」に奪われ、人は人のままであることを余儀なくされるのです。

この蛇のみが行き交える「あちらとこちら」の交流路を人の力で把握しようというのもまた、対称性の回復のための一法です。その交流路に人が人のまま立てるのならば、人の意のままに対称性は保たれるだろう、それを可能とした時、本当に最高の「人の王」が生まれる。世界各地の統一王がその果てに「不老不死」を目指しますが、これは単なる個人の欲望の果てではありません。「そのポイント」を把握することが最終的な王の姿である、という共通認識があるのです。

しかし、これは叶わない。ギルガメシュが旅の途中に寄った酒場の女主人シドゥリは、彼にこう言いました。

「ギルガメシュよ、

あなたはどこまでさまよい行くのです

あなたの求める生命は見つかることがないでしょう

神々が人間を創られたとき

人間には死を割りふられたのです

生命は自分たちの手のうちに留めておいて

ギルガメシュよ、

あなたはあなたの腹を満たしなさい……」

これが、新石器革命以降標準であったとも言える多神教的世界の「あちらとこちら」の在り方であり、そこを行き交う蛇の姿でした。ここでいよいよヘブライの蛇を見ていくことになります。ギルガメシュが手にした「生命の秘密」を奪った蛇はエデンの園でエバに囁きかけます。その局面にわれわれはヘブライの民がセットした逆転の思考の端緒を見ることになるでしょう。

エデン

ヤハヴェは人を創り、彼・アダムをエデンに住まわせた。ひとりでは淋しかろうとアダムのあばら骨から女を作り、アダムの妻とした。アダムとその妻は人の知恵を持たず、裸でも恥じらうことなくエデンで暮らしていた。

エデンには神の創った「命の木」と「知恵の木」があり、「命の木」の実を食べている限り人は永遠に生きられた。しかし、「知恵の木」の実を食べると神の様な己を認識する知恵を得ることができる代わりに死ぬ定めを得てしまう。だから神はアダムとその妻に「知恵の木」の実は決して食べぬ様言い渡してあった。

しかし、神の創った生命のうち最も高い知恵を持つ「蛇」が、アダムの妻をそそのかす。「知恵の木」の実を食べても死に至ることはない。神の様な知恵を持ち、不死のままなのだ。そうなると人が神のごとき存在となってしまうので、神は食べるなと言っているのだ、と。

そしてアダムの妻はその実を食べ、夫のアダムにも食べさせてしまう。彼らは知恵を持ち、自身とお互いをその知恵の上に立って認識するようになった。裸でいることが恥ずかしくなり、イチジクの葉をまとった。蛇の唆しはウソで、死すべき定めを負ってしまった。

神はこれに気がつき、蛇を呪うとともにアダムとその妻をエデンから追放する。これは知恵を得た人が再度「命の木」の実を食べて不死と知恵を併発させることが許されなかったため。こうしてアダムは妻にエバ(ゾーエー)と名を付け、エデンを去り、人々の祖として地へ下ることになる。

楽園追放(ミケランジェロ)

これが『創世記』第2章のあらましです。

要するに人が「知恵」を持ってしまったのが罪だと言っているわけです。しかしその「知恵」とはなんでしょう。なぜそれを蛇がそそのかすのか。

蛇の台詞とはこうです。

蛇は女に言った。

「決して死ぬことはない。お前たちの目はそれを食べる日に開かれ、善悪を知って神々のようになることを、神は承知しておられるからだ。」

女はその木(の実)が食べるのによく、目には見るに好ましく、よく観察するに美しいことを知った。そこで女はその果実をとると、口にした。女は一緒にいた彼女の夫にも与えたので、彼も食べた。

すると二人の目が開かれた。彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはいちじくの葉をつなぎ合わせ、自分たちのために腰に巻くものを作った。

で、神はこう怒る

神は蛇に言った。

「おまえはとんでもないことをしてくれた。おまえはすべての家畜、地のすべての獣のうちでもっとも呪われる。おまえは腹這いで進み、命のあるかぎり、来る日も来る日も土くれを食べる。

わたしはおまえと女の間に、おまえの子孫と彼女の子孫の間に、敵意を置く。彼はおまえの頭を守り、おまえは彼のかかとを守るのだ。

(ここはギリシア七十人訳のまま、ヘブライ版では「彼はおまえの頭を砕き、おまえは彼のかかとを砕く」)

(神は)アダムに言った。

「おまえはおまえの女の言葉に聞きしたがい、わたしがこれだけは食べるなと命じておいた木から食べたのだから、地はおまえの行為で呪われる。おまえは命のあるかぎり来る日も来る日も、苦しみのうちに土くれを食べる。茨と薊はお前のために生じ、おまえは野の青草を食べる。

おまえは額に汗してパンを食べ、最後にはそれでもっておまえが作られた土くれに帰る。おまえは土くれだから、土くれに戻る。」

アダムとその妻は知恵を得て裸でいるのが恥ずかしくなった。つまり天然自然の状態から外れたのです。そして、来る日も来る日も土くれを食べる……これは畑を耕す、すなわち農耕を始めることを示します。「対称性の破れ」で見たように、農耕・牧畜の新石器革命とは人が圧倒的な非対称性の力を持ったその瞬間に他なりません。

つまり蛇のもたらした知恵とは人に圧倒的な非対称性の力をもたらす知恵(新石器革命の知恵)のことでしょう。しかし、なぜそれが「蛇」によってもたらされるのか。エジプトやギルガメシュに見たように、蛇の知恵とはオリエントでは死と再生をめぐる知恵だった。

ここでユダヤ−キリスト教の示す死生観を見てみましょう。ここではエジプトや日本で見た様な「あっちとこっち」のサイクルは見られない。人が死んだら、死んだままなのです。それは遺体のまま「最後の審判」の日を迎える。そこで死んだ人々は一旦よみがえり、それぞれの罪状を裁かれ、審判の日以降残る者と滅ぶ者に振り分けられます。端的に言えばヘブライには「来世」というものがない。

ここが実はヘブライの最高に独創的なところです。旧石器時代以降全人類的に共有されてきた「あっちとこっち」の魂の往復という世界観を否定した。なぜか。おそらく彼らには「そんな未来を思い描くことができなかった」のです。

ヘブライの民はこれまでに見てきたように、ずっと自分たちの土地を持つことない流浪の生活を送ってきた。メソポタミアからエジプトへ何百年もさまよい、エジプトの支配下、外国人労働者として異国の地で何百年も従い、追われた後も百年以上さまよい、イスラエル王国の数百年国を持ったものの、バビロンに滅ぼされ、戻った後はローマに滅ぼされ、以降現代に至るまでさまよう。だから彼らは「さまよえるユダヤ人」と言われる。

これは遊牧の民や狩猟の民が定住しないのとはわけが違います。遊牧・狩猟民は住むところを移動させつつも、「自然」と一定の距離を保つ、という拠り所を持って暮らしている。死んで生まれ変わってもそこには変わらない自然との距離がある。しかし、ヘブライの民にとっては、死んで生まれ変わった時の自分たちの共同体の有り様が上手く想像できなかった。いつもいつも、どうなるか分からない状態で生きてきたのです。

だから彼らは死と再生を語る蛇の知恵が許せなかった。

これが「知恵の木」の実のもたらすもうひとつの(農耕・牧畜にくわえた)知恵です。人は死んでも「蛇の道」を通って再生する、そしてそこに仮想的な対称性を構築していくことができる。知恵の木の実とは人に死をもたらす代わりに、その再生と仮想的な対称性の知恵でもって人々に安心をもたらすものなのです。

そのイメージは「人の死」だけにとどまらず、自然の死と再生にも適用される。この死生観が新石器革命の農耕・牧畜のはじまりと、それによる人の王の非対称化と対応するのです。なぜならば、人が非対称性の力で自然を壊しても、蛇の知恵により自然は再生し、対称性は保たれる。非対称性の力としての人の王と対となるハイブリッドな自然の王たちの集合としての神を置き、これを祀り、王が従えれば、自然の再生の力は保証される。

ここで、ヘブライの民は「そんなのはウソだ」と言ったのです。「その対称性の回復は欺瞞である」と言ったのです。それは、あるいは自らの境遇から来る恨み節に端を発しているのかもしれませんが、しかし、正鵠を射抜いた。

ギルガメシュ王のことを思い出しましょう。

ギルガメシュが強力な非対称性の力を持つ王であるから、神はその釣り合いとなるエンキドゥを創った。しかし、ギルガメシュはそのエンキドゥと釣り合いを取り、自らの力とし、より強力になってしまう。ギルガメシュの前にはフンババや天の牛など、より強力な彼らのもつ非対称性の力の相殺を目指す対抗力がもたらされますが、戦っている時はあるいは対称的ですが、勝負が決まってしまえば、それは結局「より強力な非対称性の力」が出現したことを示すことになってしまう。

多神教思考の示す、ハイブリッドな動物の王の用意する対称性の回復というのは、もとより欺瞞を含んでいるのです。王が強くなったらその分強力な神が想定される。それを征服してまた王は強くなる。しかし、自然そのものは何も変化していないのです。王が強くなるのにつれて自然が強くなっていくことなどない。

ここでは王が怪物化していくだけになるのです。

王が強くなり、その非対称性の力が自然との関係を壊す心配があるなら、対称性がとれる様な「神を作ってしまえば良い」。さらに王が強くなったらさらに神を作れば良い。多神教というのはそういった無限に欺瞞を増殖させるシステムなのではないのか……ヘブライの民はそこを見抜いたのでした。

整理しましょう。

多神教の知恵。それは狩猟をして暮らしていた旧石器時代には自然と人との対称性を良く保ち、上手く働いていた。

→エデンの園で、アダムとその妻は幸せに暮らしていた。

しかし、新石器革命が起こり、農耕・牧畜で自然に対し非対称的な力を持つようになった人々は、その破れ目に対して仮想的なハイブリッドな自然の王を生み出すという「知恵」、あちらとこちらの交流へ介入しようとする「蛇の知恵」によって安定をもたらそうとした。

→蛇の知恵が木の実を通してアダムとその妻へもたらされる。

その知恵は対称性の回復などしない。人の王を怪物化させるだけだ。人は死ななければならない。王は不死であってはいけない。

→神はアダムとエバを楽園から追放する。

これが「エデン」です。

ギルガメシュに自然の力の所在を示した蛇も、エジプトの王を太古の混沌から守った蛇も、ここヘブライにあっては「王を怪物化させる悪魔」として描かれていくことになるのです。それは、後のキリスト教の黙示録に現れる「赤いドラゴン」が端的に示します。

黙示録の赤いドラゴン

このドラゴンは冠を被っている。

これはキリスト教徒がローマ皇帝による迫害を受け、彼らを悪魔として描いたからだと言われます。赤いドラゴンの七つの首はローマの七人の皇帝を示すと言う。しかし、そうではあってもそれがすべてではないのです。はじめからヘブライの思想には「悪魔=人の王を怪物化させる蛇の知恵」という想定がセットされている。赤いドラゴンというのは蛇の知恵で怪物化した王の成れの果てに他ならない。だからこそこの赤いドラゴンはエデンの蛇であり、サタンの化身であると言われるのです。

ヘブライの思想は、魂の死と再生のサイクルを断ち切る死生観を示し、一直線に終末へとむかう世界観を示した。だからこの思想の果てに一直線の進歩思想による科学文明が生まれ、この「一神教的な」文化は自然を壊し、現代の病を生んだと良く言われます。しかし、果たしてそうなのか。現代の問題と言われる「無限に増殖する人の非対称性の力」とは多神教の世界観が生み出すものだ、とヘブライの民は糾弾したのではないのかしら。

さて、悪魔とは何か。

ユダヤ−キリスト教の一神教は多神教の神々を悪魔だと言った。

では、次にこのヘブライの民が「悪」としたドラゴンたちを見ながら、それを通して彼らが何を示したかったのか、「悪のドラゴン」の姿を追っていきましょう。

悪蛇とは何か

『創世記』ではヤハヴェは七日間で世界を作りますが(七日目は日曜日・お休み)、その五日目に人間以外の色々な生き物を作ってまして(人間は六日目)、その中にドラゴンらしきものがいます。

神は言った。

「水は生ける生き物たちの中の這うものや飛翔する鳥を、地の上や天の天蓋の中に引き出せ。」

するとそのようになった。

神は、水がそれらの種類ごとに引き出した大きな怪魚と、這うものたちからなるすべての生ける生き物と、種類ごとに翼のあるすべての鳥をつくった。神は(それらを)見た。美しかったからである。

これはギリシア七十人訳のものですが、水から蛇っぽいものができて、そこから鳥やら何やらも生まれてきてます。一般の旧約聖書ですと「水は群がる生き物でいっぱいにし、鳥は天の天蓋のおもてに沿って地上を飛翔するように」となってますんで、鳥は天で生まれてますな。

これまで「ギリシア七十人訳」とだけ書いてましたが、これはマケドニア以降ヘブライ語の読めないギリシア語圏のユダヤ人が増えたために翻訳されたギリシア語版の聖書、というもののこと。一般の聖書(いわゆるマソラ本文)がAD90caあたりでまったものであるのに対して、「七十人訳」はBC3C〜BC1Cあたりの成立で比較的古い様式を伝えていると考えられています。逆にその当時の誤解そのままで翻訳されてるところも多いのですが。

そうなりますとヘブライでも古くは生き物はみんな原初の水から生まれたというエジプト的なものだった様ですね。

で、上の「大きな怪魚と」というのがヘブライ語では「ハタンニーニム・ハゲドーリーム」となりまして、先頭の「ハ」は定冠詞(theみたいなもの)で、「ゲドーリーム」は「大きな」ということ。「タンニーニム」は「タンニーン」の複数形。つまり「大きなタンニーンども」を水が引き出した、ということになります。この「タンニーン」がドラゴンぽいのですね。大体日本語でも「蛇・竜」と訳されている(一般の蛇・エデンの蛇はタンニーンではない)。

そして、「タンニーンども」と複数生まれてることからも分かるように、この名は普通名詞らしい。その個々の固有名詞をもつドラゴンはタンニーンと並べて書かれることが多いですね。

この固有の名として「レヴィアタン」「ラハブ」というのがあちこちで出てきますが、こいつらがヘブライのドラゴンです。創世記に見るようにその時点ではよくある「水の竜蛇」なんですが、これが変換されていく過程にヘブライの民が竜蛇を何をもって悪としたのかの側面が現れます。

レヴィアタン(出典不明)

レヴィアタン

「十戒」でも述べましたが、ヘブライの民は古代イスラエル王国時代にカナン周辺の文化を多く取り入れました。ウガリットの神話などが入っているのも書きましたね。で、このタンニーンたちの元ネタもウガリット神話の中にあります。

特に重要なのがいわゆる「バアルとアナト」神話群というもの。豊穣の雨をもたらす嵐の神バアルと、その妹にして(後の)妻にして戦女神のアナトのコンビのお話。彼らが龍神ヤム("審きの川" とも書かれる)に勝つことが、治水であり良好な慈雨であり、つまり豊穣を約束するのだ。彼らが冥王モートに勝つことが生命の安らかなることを約束するのだ。という神話群です。

ここで龍神ヤムの配下にレヴィアタンがいるのですな。

わたしは神ヤムを

イルウのいつくしむ者を

殺したではないか。

偉大なる川を

絶滅したではないか。

竜を 沈黙させたではないか

這いまわる蛇を

七つの頭の強い怪物を

破ったではないか。

というのは戦女神アナトの台詞。

イルウというのは父なる神イルのことです。

おまえは悪い蛇 リタンを打ちくだき

まがりくねる蛇を破った

七つの頭の強い怪物を。

というのは冥王モートの台詞で、だからおまえ(バール)を滅ぼしてやろう、というお話。ウガリット神話で蛇竜が語れているのがこのふたつの部分です。

脱線:

ところでこの戦女神アナトがスゲイんでして、シスコンもここまでいくと狂気の沙汰というかなんと言うか(笑)。もう愛する兄神バアルのためなら世界を血で濡らそうが全然かまわない勢いです。あまりの暴れっぷりに人類絶滅寸前(笑)。あわててバアルが止めに入る始末。また、このバアルの宮殿を造る様、父神イルに打診するんですが、こともあろうにこのオヤジどのを恫喝する。

気をゆるしてはいけません

わたしの長い手が

あなたの頭蓋を[打ちくだきます]。

あなたの白髪を 血と共に

あなたの白いあごひげを

血潮と共に 滅ぼしますぞ。

父神イルはビビりまくります。

おおわが娘よ!

わたしは知っている

おまえががむしゃらなことを

女神というものには

自制がないことを。

何が欲しいのだ

おお 処女アナトよ!

お父様……(TT)。

ウガリット文書

閑話休題。

このウガリットの神話というのも欠落欠損が激しく相当断片的でして(粘土板ですから)、「リタン」「竜(トゥンナーン)・蛇」「七つ頭の強い怪物」のどれがどれと同じなのか良く分からないのですが、トゥンナーンとは上のヘブライの「タンニーン」のことですから、これが普通名詞、リタン(レヴィアタン)が「七つ頭の強い怪物」の固有名詞ということでしょうかね。旧約聖書のレヴィアタンも『詩篇』において、

しかしヤハウェよ、あなたは昔からのわたしの王、

地の真中に救いを行い給う方です。

み力をもって海を打たれたのはあなたであり、

水の上で竜の頭を砕かれたのはあなたです。

あなたはレビヤタンの頭を断ち切り、

海のフカのための食い物とされました。

(『詩篇』七四篇)

と書かれている部分の「レビアタンの頭」は複数形。いくつかとは書いてないですが、一つではないということです。

つまり、レヴィアタンというのはそのベースにおいて洪水を起こす海龍・水龍だったということです。しかし、このレヴィアタンは旧約聖書の中では洪水で民を苦しめる……なんて役割は振られませんで、いきなりヤハヴェに打ち殺されてます。これじゃあなんのために生み出されたんだかですね。

打ち殺されるレヴィアタン

(19C ギュスターヴ・ドレ)

これすなわちレヴィアタンは「打ち殺されるために生み出された」ということです。ヘブライにおいては自然の暴威はその自然を象徴した竜蛇や自然の王神ではなく、ヤハヴェただ一人によって起こされる。自然の王神を崇拝することの否定として、このようなことになったのだと思われます。

そして、このことがタンニーンの次のコードへと接続します。自然の王神としてはいきなり打ち殺されるタンニーンですが、この後、彼らは「エジプトの象徴」として用いられるのです。

ラハブ

バビロン捕囚の直前(またその最中)、アッシリア・バビロンに攻め立てられたイスラエル王国は、どうもこの際エジプトに助力を求めたり、逆にそれを否定したりと派閥が分かれていた様です。エジプトなんかに頼っちゃいかん派のイザヤはこう言います。

彼らはエジプトに下り行こうとして

わたしに尋ねず、

ただパロのもとに避け所を求め、

エジプトの蔭にかくれようとする。

しかしパロのもとに逃れることは君たちの恥となり、

エジプトの蔭に頼ることは恥辱となる。

(『イザヤ書』第三〇章)

「わたし」というのはヤハヴェです。ヘブライの唯一神たる自分をないがしろにエジプトなんぞに頼りよってケシカランというわけです。

大体この時期のものは

「エジプトなんかに頼ってごめんなさいでした」

「あなたはかつてエジプトを打ってわれわれを逃がしてくれた(出エジプト)」

「反省したのでまた助けてください」

という感じに書かれてます。ここで周辺の大国家のバビロンはバベル、エジプトはラハブと書かれるケースがままあるのです。やや下ってのものですが、

ヤハウェはもろもろの民を登録され、

「この者はかしこで生まれた」と記帳される。

わたしはラハブとバベルを

わたしを知るもののうちに数え、

ペリシテ、ツロ、またエチオピヤについても

「この者はかしこで生まれた」と記される者がいる。

(『詩篇』八七篇)

これは現実の国籍が外国のものでもヤハヴェを信ずる民はみんなシオンの者ですよ、という詩。文脈的に龍は全然関係なくエジプトがラハブと書かれてますね。

映画『十戒』のイラストレーション

『出エジプト記』ではエジプトの追っ手から逃れるヘブライの民が紅海(地中海説も)の畔に追いつめられた際、ヤハヴェがモーセの願いに応えて海を割って道をつくる有名な場面がありますね。この場面が「海→海龍→エジプト」とつながれて、「海龍(ラハブ)を打つ→エジプトを打つ」と喩えられるのです。

『詩篇』に

ヤハウェ、万軍の神よ、誰かあなたのように強かろう。

ヤハウェよ、あなたの真実もあなたの周りにある。

あなたは海の高ぶりを治め、

波が騒ぐ時、それを静められる。

ラハブを砕いて、切り殺された者のようにし、

力強い腕をもってあなたの敵を散らす。

天はあなたのもの、地もあなたのもの、

世界とそれに満ちるものはあなたが築かれた。

(『詩篇』八九篇)

とありまして、これはかつてそのようにラハブ(エジプト)を砕いてくださったことを思い出してもう一度その力を示してください、という詩です。海龍がエジプト化する過程が良く分かりますね。

このようにタンニーンたちは大まかには自然のコードを示すレヴィアタンとして語られ、その後並んでエジプトの王権を示すラハブとして語られることになります。もっとも、さほどキッチリ名前が書き分けられてるわけではなくて、レヴィアタンをもってエジプトを示している部分もあるのですが、大体そういう傾向がある、ということです。

王権を示すドラゴン

さて、ここで前項を思い出しましょう。多神教の持つ欺瞞の話です。タンニーンの「自然のコード」から「エジプトのコード」への変換は正にそれそのものなのです。ヘブライの思考は自然の中にハイブリッドな自然の王を仮想し、それとの交渉で対称性を保とうとする行為を欺瞞と糾弾したのでした。

すなわちタンニーンは洪水を起こさない。洪水を治めることをこれらのタンニーンに祈願することもゆるされない。それはただひとりヤハヴェとの関係の問題なのです。だからレヴィアタンはすぐに打ち殺された。

そして、そのようなハイブリッドな自然の王を「人間の王」と対置し、その王権の根拠とすることは「エデンの蛇の知恵」「サタンの知恵」だと言った(「悪魔」そのもののイメージが出てくるのはもっと下ってですが)。

「蛇の知恵」を持って王を名乗っているのがエジプトなのです。だから彼らはラハブと呼ばれる。

ここにおいて、タンニーンのコードは自然から王権へと変換するのです。

ここにおいて、タンニーンのコードは自然から王権へと変換するのです。

エジプトの王は蛇の冠を戴きますが、エジプトの蛇もまた「冠を戴く蛇」なのです。

先に見た黙示録の冠を戴く赤いドラゴンの原型がここにあります。

そして、その様な「エジプト的な」多神教の欺瞞は滅ぼされねばならない。

さあ、わが民よ、君の部屋に入り

君の後の戸を閉じて

憤りの過ぎ去るまで暫し隠れよ。

まことに、見よ、ヤハウェはその所を出で

地に住むものの罪を罰せられる。

地はその血をあらわし、

もはや殺された者を蔽うことをしない。

その日ヤハウェは、鋭い大きな強い剣をもって、早く逃げる蛇、レビヤタンと曲がりくねる蛇、レビヤタンを罰し、海にいる竜を殺される。

(『イザヤ書』第二六・二七章)

起きよ、起きよ、

力を着よ、ヤハウェの腕よ、

起きよ、いにしえの日、

幾代の昔のように。

あなたこそラハブを切り殺し

竜をさし貫いた当の腕ではないか。

海と大いなる淵の水を乾かし

深い水の上に道をつくり

贖われた者を渡らせたのは

正にあなたではなかったか。

(『イザヤ書』第五一章)

彼は水の面に円を描き

光と闇の境とする。

天の柱はゆらぎ

彼の叱咤の前に恐れる。

彼はその力で海を押し返し

その知謀をもってラハブを砕く。

(『ヨブ記』第二六章)

これが「悪蛇」の由来です。

西欧のドラゴンが悪であり、滅ぼされるべきものであり、悪魔の化身であることの源泉とはここにあるのです。

自然が悪なのではない。人間に害をもたらす自然の猛威が悪なのではないのです。その力を仮想的にハイブリッドな自然の王神とし、祭り上げ、自身の権力の源泉として「怪物化しようとする人間の王」がドラゴンであり、悪蛇なのです。いや、そのようにしようとする多神教を利用した王権のメカニズムそのものをドラゴンと言ったのだと考えても良いでしょうか。

以上のことから「西欧ではドラゴンを屈服させるべき自然の暴威の象徴としている」という視点は少々問題のある見方であると言えるでしょう。「多神教の自然の神=悪魔」ではないのです。自然を多神教的に扱い、そこに無限の欺瞞と権力を発生させるシステムがヘブライの民にとっての悪なのです。

そんな欺瞞が続くわけはない……とヘブライの預言者が言ったかどうかは分かりませんが、実際続きませんでした。巨大化する古代統一王国はこの後「ローマ帝国」という形に結実し、そこで膨れ上がった「人の王」はもやはかつての自然の神々の集合では対称性を仮想することもできなくなってしまいます。事実、これを境にそのような古代の神々は神話の世界へと追いやられ、人は人のみの歴史を描いていくことになります。

では、そのような神々の黄昏の時代を眺めつつ、この長い長いお話のまとめに入りましょう。

おまけ

とは言ったもののヘブライの人たちもドラゴン大好きだったみたいでして(笑)、その描き方にはちょっと誇らしい所があったりもします。

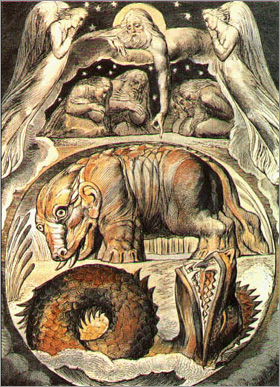

ベヒモスとレヴィアタン

この絵はウィリアム・ブレイクがユダヤ教の二大怪物、「陸の王:ベヒモス」と「海の王:レヴィアタン」を描いたものですが、『ヨブ記』にその様子が描写されてますね。特にレヴィアタンの描写がベヒーモスの倍以上になってますが、これは後からどんどん書き加えられていったためです。この描写には後の「ドラゴン」の特徴を決定づけるものがいくつもありますので、全文紹介しておきましょう。

『ヨブ記』神の第二回弁論

第四〇章

(またヤハウェはヨブに答えて言われた。)

見よ、わたしが君と一緒に造ったカバ(ベヒモス)を。

彼は牛のように草を食べる。

見よ、その腰に宿る精力を、

またその腹の筋に宿る力を。

彼はその尾を香柏のようにピンと張り、

そのももの腱はからみ合う。

その骨は青銅のくだであり、

その肢は鉄の棒のようだ。

彼こそ神の道の最初のものだが

その造り主は彼を剣をもって脅かす。

山々も彼のために食物を出し、

野のすべての獣もそこに遊ぶ。

彼はなつめの木の下に伏し、

あしの生い茂る沼にかくれる。

なつめの蔭は彼をおおい、

河の柳は彼を囲む。

川がさかまくとも恐れず、

流れがその口に及んでもあわてない。

(誰か)眼のところで彼をとらえ、

もりでその鼻をつき通すことができるか。

神の第二回弁論・続(40/25-41/26)

(誰か)鉤でワニ(レヴィアタン)をつり出し、

ひもでその舌をしばることができるか。

[君はよしその鼻に通し

そのあごに棘をつきさし得るか。

彼は君に願いを重ね、

やさしい言葉で君と語るであろうか。

君は彼と契約を結び

彼を終身奴隷とすることができるか。

小鳥のように彼をおもちゃにし

君の子女のために彼をつなぎとめておけるか。

商売仲間でこれを売買いし

商人の間でこれを分けたりできるだろうか。

君はヤスでその皮をつき通し

もりでその頭をつき通しうるか。]

第四一章

[わたしはその四肢について述べたい、

その装備の力と美について。]

誰かその装いをはぎとり

その鱗甲の間に誰か入ることができるか。

その口の戸を誰か開き得るか。

その歯のあたりは恐ろしい。

その背はさながら盾の列で

封印が密に並んでこれを閉ざし

それらは一つずつくっつき合って

風がその間に入るすき間もない。

互いに密着して組み合わされ

それらを分けることができない。

彼がくしゃみをすれば光をはなち

その眼は曙のまぶたのよう。

その口からはたいまつが出、

火花がとび出す。

煙はその鼻の穴から出

あおられて煮えたぎる釜のよう。

そのいきは炭火を燃やし

ほのおはその口から出る。

その頸には強さが宿り

その前には力がおどる。

その肉づきのよい脇腹は重なりあい

押してみてもびくともしない。

その心臓は石のようにかたく、

うすの下石のようにかたい。

その威光の前に神々も恐れ、

胆をつぶしてひれふす。

[彼を襲う者の剣も役立たず、

槍も矢も投槍も役立たない。

彼は鉄をわらのように見なし、

青銅を朽ちた木のように見なす。

弓の子も彼を逃げ走らすことはできず、

石投げの石も彼にはわらくずに変わる。

矢もわらくずと見なされ、

投槍の騒音をも彼はあざける。]

下腹には尖った瀬戸のかけらがついていて

打穀板のように泥にその痕を残す。

彼は深き淵を大釜のように沸騰させ

海を香料をつくるなべのように変える。

彼の後に川は道となり

淵は乾いた所と見なされる。

地の上に彼に比すべきものなく

彼は恐れを知らぬものに作られた。

すべての高ぶる者も彼の前に恐れ

彼はすべての誇り高き獣の王である。

彼の上に君の手を置け、

想い起こせ、かつての戦いを。

君はそれを再びしようとはしないであろう。

見よ、君の望みは空しく

彼を見ただけで人は打ち倒される

彼を目覚ませたらひどいことになる。

誰が彼の前に立つことができよう。

誰かわたしに先に与え、わたしの返礼を待つであろう。

天が下のすべてのものはわたしのものだ。

『詩篇』『ヨブ記』『イザヤ書』はともに岩波文庫: 関根正雄 訳の旧約聖書シリーズから引用しています。

神々の黄昏

「オリエント1」の冒頭に「龍の起源」として、その発生が新石器革命に由来する「自然の王(神)」のハイブリット化にあることを指摘しました。「ドラゴン:中国」でも見たようにそれそのものはこの地でなくても起こったことなのですが、このオリエントの冒頭へ持ってきたのは、その後のこの地の動向が正に王の怪物化とその欺瞞を指摘するヘブライの民を生み出した歴史であったからです。

さて、エジプトとヘブライのその後ですが、エジプトはラメセスII世の栄光を最後に東方のアッシリア・ペルシアの隆盛を横目に衰退期に入ります。上に述べたように、結局「伝統」の方をとり、当時最先端の強力なテクノロジーであった鉄器の使用を拒んだことが大きかったでしょう。最終的にはBC4Cのアレクサンドロスの大帝国に制圧され、大王以降はプトレマイオス朝エジプトとしてヘレニズム文化の一端を担っていきます。

アレクサンドロス大王

バビロンへ捕囚されていたヘブライの民は、アケメネス朝ペルシアのメソポタミア制圧の際に解放され、エルサレムの地に戻りまして、イスラエル王国を復活させますが、もとよりペルシアの属国としてであり、この後の大帝国の変遷に合わせてマケドニアの属国になり、セレウコス朝シリアの属国になり、最終的にはローマの属州となります。もうこの頃にはヘブライ語そのものがほとんど使われなくなり、ヘブライの民もその最大勢力がどこにいたのかというとプトレマイオス朝エジプトの首都・アレクサンドリアにいた様ですね。それでギリシア語訳の聖書が編纂されていったのです。

AD20caにはヘブライの民のからイエスが出、後のキリスト教となる宗教革命を起こしますが、またそれはいずれ。AD66年にローマ帝国に反旗を翻す「ユダヤ戦争」を起こしますが、これに完敗しましてエルサレムは陥落。自治州としてのイスラエルは解体され、ヘブライの民はまた国を失いました(ディアスポラ)。

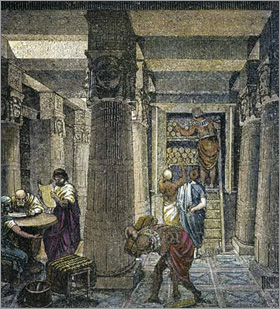

エルサレム陥落

プトレマイオス朝エジプトはアレクサンドリアの大都市を擁し、当時最高の文化センターとして大図書館なども整備していくのですが、代々の王プトレマイオス家は近親婚によりエジプトの血を入れず、あくまでギリシア文化の一端としてこの地を治めました。そして、いずれこの地もローマ帝国の傘下におさめられていくことになります。

アレクサンドリアの大図書館

古代帝国の王と神々

新石器革命が起こり、各地に定住の街が建ち、それらが統廃合されてそれぞれの文明圏を形作っていくのがオリエントの歴史でした。

統治が町単位であった頃、人々は自分たちが手にした自然をコントロールする力(農耕・牧畜)に対して、その自然の象徴を集合したハイブリッドな自然の王を神として据え、自分たちの王と対置させることにより人の行為と自然との対称性を維持しようとした。

やがてその統治の基盤は街から周辺の街までを含む広域統治へ向い、古代国家が生まれます。それぞれの街の神が持ち寄られ、神々のヒエラルキーができ、また神そのものの集合が起こっていきます。メソポタミアの王たちはティグリス・ユーフラテスの象徴に由来するであろうドラゴン・ムシュフシュのキャリアとして統治権を得た都市の都市が実が最高神の座をめぐりました。小アジアの地方ではヒッタイトのイルルヤンカシュやウガリットのヤム・リタンといった水龍・海龍が農耕へ慈雨をもたらす嵐の神に成敗されるお話が自然の安定を象徴していました。

ペルシアのゾロアスター教ではいち早くこのような自然の象徴としての神々のコードが相転移を起こし、人の理の内部で全体が構築されていきました。そこでは「世界そのものを壊してしまえる」ドラゴン、アジ・ダハーカがいましたね。これは今回見送りましたが、ヘブライの民は「最後の審判」「救世主」「悪のドラゴン」といったアイデアをこのゾロアスター教から学んでいると思われます。ヘブライの民をバビロンから解放したのはペルシアでした。この終末思想とドラゴンとの関係はいずれキリスト教の黙示録のドラゴンを扱う際に詳しく見ていくことになります。

エジプトでもある種の自然の取り込みが起こり、自然の「向こう」に多くの人々が見てきた「あちらの世界」がピラミッド的な人工空間に囲い込まれ、そこを通過する死と再生の祭祀儀礼が蛇の知恵として発達していきました。

それぞれの地でそれぞれの人々が強力になる人の力と何とか自然とをつり合わせようと、その地の神々を強大化させていったわけですが、もとよりこの手法には根本的な問題があります。それは自然そのものは強大化しないということです。ヘブライの民はそのほころびを見抜き、多神教の欺瞞として糾弾しました。この条件下では最終的に人の王が怪物化するだけである、と。

彼らはその自然の向こう側とこちらの王との経路を象徴するドラゴンや蛇そのものの価値を反転させることにより、「悪のドラゴン」「悪の蛇」として人の王の怪物化への警鐘を鳴らしたのでした。

その通り、人の王はドライブがかかったかのようにより強大に、より広域をと膨張を続け、アッシリア・ペルシア・マケドニアと各文明圏にまたがる巨大帝国の時代を形成していくことになります。ここにいたり、それまでの古代の神々はその効力を失っていきました。それぞれの文明圏の統合までは良かったものの、そうやって統合された文明をさらに統合していく様な巨大帝国の王は、もはや一文明圏の神のイメージでその統治を行うことはできないのです。

これは古代の巨大帝国のファイナルバージョンとでも言うべきローマ帝国の出現により確定的になります。歴史は人による人のものとなり、神々は黄昏の時代を迎えます。このローマの隆盛に直面したエジプト最後の女王がクレオパトラでした。彼女の示したドラマの終末に、われわれは古代の王と蛇神との関係の最後の一幕を見ることになります。

「クレオパトラ」というのはギリシアの名前です。上に見たようにプトレマイオス朝はかたくなにエジプト化は拒んだ。でも、この最後の女王はそれまでのプトレマイオス朝の王たちとは異なり、なぜかエジプトの女神であろうとした人です。あるいはそれは古代の終焉が最後に見せた幻影なのかもしれません。

クレオパトラはエジプトの女神、イシスであろうとした。先代のプトレマイオスの王たちとは異なり、エジプトの宗教を学び、その神々を奉じた。ギリシア的な衣装を着けず、エジプトの伝統的な蛇神ウラエウスの冠をつけた。クレオパトラは「絶世の美女」として語られますが、これは現代人の勝手な思い込みで、彼女は自身の魅力をもってローマへ取り入ろうとしたのではなく、エジプトの神の魅力をもってローマを取り込もうとしたのだと思います。

カエサルをはじめ、歴代のローマの有力者に取り入ったクレオパトラですが、それはエジプトのローマ化による権力の奪取ではなく、ローマのエジプト化を目指した最後の賭けであったのでしょう。事実、最終的な決着となるクレオパトラに魅了されたアントニウスと後に初代皇帝を名乗ることになるオクタヴィアヌスとの戦いはエジプト対ローマの戦いとなりました。

しかし、クレオパトラ−アントニウスはオクタヴィアヌスに破れ、結局世界はローマ化への道を進むことになります。エジプトの復活がならないことを悟ったクレオパトラはオクタヴィアヌスの配下となることを拒み、コブラに自らを噛ませて自害したとも言われます。数千年に渡ってエジプトの王を守ってきた蛇神はもはやその役目を終えたのです。メヘンはもう女王を守る必要はなく、逆にメヘンの牙によって彼女はエジプトの混沌へと帰る道を選んだのでしょう。古代オリエントの蛇神と古代オリエントの王との関係は、かくも象徴的なドラマで最後の幕を閉じたのでした。

自らを蛇に噛ませるクレオパトラ

ヨーロッパへ

オリエントの古代の神々の終焉は、一般には多神教を認めないキリスト教がローマの国教となったことが原因であったと言われます。イエスがオリエントのパンテオンに引導を渡したのだ、と。が、これは結果論でしょう。これまでに見てきたように、オリエントの神々のシステムは自身の限界により飽和を迎え、イエスの登場以前に黄昏の時代へ入っていたのです。逆に、であったからこそイエスの宗教が採用される流れとなったのだとも言えます。

いずれにせよこの後、ギリシアを経てヨーロッパの地へお話の舞台は移りますが、皮肉なことにヘブライの民が怪物化した王として恐れたローマのキリスト教化により、結局人の王の怪物化にはストッパがかかりました。膨らみきったローマが分裂し、怪物的な王は姿を消し、人々はこの後しばらく薄明の中世を生きていくことになります。

この中で、古代の神々が復活することはついぞありませんでしたが、ドラゴンたちは持ち前のしぶとさで力を蓄え、やがてヨーロッパの各地へ顔をのぞかせることになります。「蛇の知恵」は復活し、ヨーロッパの街をドラゴンの飾りが彩ることになる時代がやってきます。それは「王の怪物化」が再度起こる時代。絶対王政の時代へとつながります。

では、「ドラゴン」の名を生んだギリシアの地へ。そしてその向こうに広がるヨーロッパの地へ向うことにしましょう。

目次へ

目次へ 中国

中国 新王国時代

新王国時代

ページの先頭へ

ページの先頭へ

この項目へ

この項目へ